|

Il lager di Auschwitz era composto di 3 campi maggiori e di

circa 35 sottocampi.

I tre campi principali erano:

- Auschwitz 1, ex caserma polacca detta all'epoca il campo principale

- Auschwitz 2 Birkenau, il grande campo in baracche, di cui iniziò

la costruzione nell'ottobre del 1941, con le 4 grandi camere a gas ed i crematori

annessi.

- Auschwitz 3 Monowitz, il campo costruito a fianco della fabbrica

I.G.Farben di Buna, dove furono internati, fra gli altri,

Primo Levi, Elie Wiesel e Jean Améry.

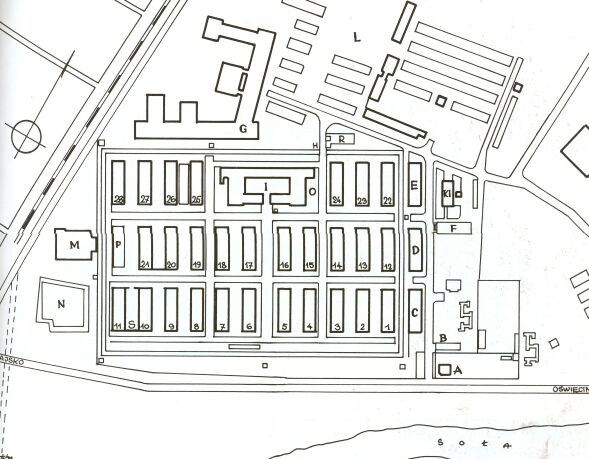

Mappa di Auschwitz 1

A-Villa del comandante del campo

B-Case della guarnigione del campo

C-Uffici del comandante del campo

D-Uffici dell'amministrazione del campo

E-Ospedale delle SS

F-Uffici della Sezione politica (Gestapo)

G-Registrazione dei nuovi prigionieri

H-Cancello di ingresso con la scritta Arbeit macht frei (il lavoro rende liberi)

I-Cucine

KI-Camera a gas e crematorio I

L-Magazzini, garages e laboratori

M-Magazzini per gli oggetto depredati ai deportati e luogo di custodia del gas

Zyklon B

N-Pozzi per i cadaveri e luoghi di esecuzioni

O-Luogo dove suonava l'orchestra del campo all'uscita e al ritorno dei deportati

dal lavoro forzato

P-Lavanderia

R-Posto di guardia delle SS

S-Il muro nero, dove venivano uccisi i prigionieri tramite fucilazione o con

un colpo di pistola alla nuca

1-28-Baracche dei prigionieri

11-Blocco della morte, dove risiedeva il Sonderkommando del crematorio I e dove

erano detenute le persone prima dell'uccisione

10-Blocco di medicina sperimentale, dove il dott.Clauberg sperimentava sui detenuti

la sterilizzazione

4-Blocco dove era scrivano Burger, uno dei leader della resistenza segreta del

campo

24-Blocco al cui piano inferiore abitava l'orchestra dei detenuti ed al cui

piano superiore era il bordello del campo

20-21-Infermeria dei detenuti, dove la SS Klehr uccideva con le iniezioni di

fenolo

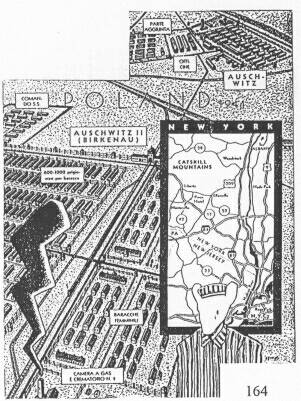

Mappa di Auschwitz 2-Birkenau

A-Ingresso principale e torre del corpo di guardia

BI-Settore I

BII-Settore II

BIII-Settore III, in costruzione e mai terminato (soprannominato Messico

perché gli internati di questa zona, che erano gli ultimi arrivati al campo,

spesso vi pernottavano all'aperto, avendo solo una coperta per il freddo). Vi

erano circa 10.000 internati, per la maggior parte provenienti dalle deportazioni

dall'Ungheria

BIa-Lager femminile, in funzione a partire dall'agosto 1942

BIb-Il primo settore ad essere costruito, in funzione dal marzo 1942. Fu all'inizio

Lager maschile. Dal 1943 divenne parte del Lager femminile. Alma Rosè dirigeva

l'orchestra di BI. Fra BI e BII fu impiccata la detenuta Mala Zimetbaum che era

riuscita a scappare, ma era poi stata ripresa

BIIa-Area della quarantena

BIIb-Campo delle famiglie degli ebrei provenienti dal ghetto di Theresienstadt.

Erano 5006 persone. Ne morirono 1040 di stenti in 6 mesi. I sopravvissuti furono

tutti condotti alle camere a gas il 7 marzo 1944, esattamente 6 mesi dopo il loro

arrivo (solo 70 prigionieri in giovanissima età furono risparmiati). La

baracca 30 di BIIb era il famigerato blocco sperimentale.

BIIc-Dal 16 maggio 1944, campo degli ebrei provenienti dall'Ungheria

BIId-Campo maschile con internati di diversa provenienza

BIIe-Dal 26 febbraio 1943, campo degli zingari

BIIf-Area di stazionamento degli internati ammalati (Infermeria), alle

dipendenze, fra gli altri, di J.Mengele.

C-Case della guarnigione delle SS del campo e loro quartier generale

D-Magazzini in cui venivano conservati tutti i beni rapinati agli internati. Il

settore era soprannominato Canada, perché vi si trovava ogni genere

di beni

E-La Rampa. Piattaforma di arrivo dei treni, dove avveniva la selezione

fra gli ebrei destinati alle camere a gas e quelli che erano internati nel campo

e smistati ai vari settori

F-Docce (Sauna), dove venivano spogliati tutti i nuovi arrivati al campo

G-Pozzi ed aree in cui venivano bruciati i corpi all'aria aperta

H-Fosse comuni dei prigionieri di guerra russi

I-Prima camera a gas provvisoria (la Casa rossa)

J-Seconda camera a gas improvvisata (la Casa bianca)

KII-Camera a gas e crematorio II

KIII-Camera a gas e crematorio III

KIV-Camera a gas e crematorio IV

KV-Camera a gas e crematorio V

L-Latrine e lavabi comuni

NB Il sistema di numerazione delle baracche dei settori BIIc, BIId e BIIe era

lo stesso del settore BIIb

Auschwitz.

A History in photographs

The Auschwitz-Birkenau State Museum, Oswiecim,

1993

Le foto sono, in massima parte, opera delle SS, che ripresero sia la costruzione

del campo, sia le selezioni sulla rampa.

Quattro foto sono della resistenza interna al campo, inviate in Occidente, insieme

a notizie su tutto ciò che avveniva nel campo, compresi i nomi dei comandanti

delle SS che furono letti nei programmi di Radio Londra.

Infine le foto prese alla liberazione del campo dai sovietici, insieme con le

foto e i documenti sotterrati dai Sonderkommando

vicino ai crematori e recuperate nel dopoguerra.

I sopravvissuti alla prima selezione venivano immessi nel campo con numeri di

matricola in ordine crescente, tatuato sul braccio. Furono registrare circa 405.000

persone.

Nel documento di ingresso, venivano apposte tre foto dell'internato. Il libro

ne mostra alcune delle circa 60.000 superstiti.

Il libro è curato dal Museo di stato Auschwitz-Birkenau.

Bibliografia

KL Auschwitz za lata 1942-1980

PMO, Auschwitz, 1991

Questo repertorio bibliografico, curato dal Museo di

stato di Auschwitz, segnala tutti gli articoli ed i libri riguardanti il Lager

di Auschwitz, dal 1942 al 1980.

Il numero di opere (quasi 2000 titoli) indica, già di per sè, lo

sforzo enorme di ricordare e di descrivere.

Danuta Czech

Kalendarz Wydarzen w KL Auschwitz

Wydawnictwo Panstwowego Muzeum w Oswiecimiu-Brzezince,

1992

Il museo di Auschwitz ha pubblicato un importantissimo testo, il

Calendario, nel quale tutti i fatti sicuramente accertati

della storia del campo vengono segnalati in ordine cronologico, giorno per giorno.

Anche i numeri dei convogli giornalieri ferroviari in arrivo insieme ai numeri

di matricola degli immessi nel campo, dopo le selezioni, sono indicati in quest'opera.

Questo studio esiste, per ora, solo in lingua polacca.

Il volume segnala, al 23 ottobre 1943, l'arrivo del primo convoglio da Roma, con

1035 ebrei romani. Di essi vengono immessi nel campo 149 uomini, con i numeri

da 158491 a 158639, e 47 donne, con i numeri da 66172 a 66218. Gli altri 839 vengono

immediatamente condotti alle camere a gas ed uccisi.

Till

Bastian

Auschwitz e la “menzogna su Auschwitz”

Bollati Boringhieri, Torino, 1995

Till Bastian, allo scopo di confutare

i cosiddetti revisionisti (coloro che cercano di minimizzare la portata dello

sterminio), ripercorre, a partire dagli studi di Danuta

Czech, le principali date del campo di

Auschwitz:

Il 20 maggio 1940 giunge ad Oswiecim il sergente maggiore delle SS Gerhard

Palitzsch, futuro caporapporto del campo di concentramento, accompagnato da

30 “detenuti criminali tedeschi” provenienti dal campo di Sachsenhausen.

Costoro vengono nominati “prigionieri funzionari”; sono la longa manus delle SS,

e instaureranno nel campo un regime di terrore. Bruno Brodniewitsch,

prigioniero con il numero di matricola I, ottiene la funzione di “anziano del

campo”.

14 giugno 1940: mentre i soldati tedeschi entrano a Parigi e sfilano sugli Champs-Elysées,

i primi detenuti polacchi giungono al campo di concentramento di Auschwitz:

728 persone provenienti dalla prigione di Darnow, che ricevono i numeri

dal 31 al 758. Il capitano delle SS Karl Fritsch li “saluta” con un discorso

in cui tra l'altro dice: “Non siete venuti in un sanatorio, ma in un campo di

concentramento tedesco, da cui non si esce che per il cammino del crematorio!”

7 luglio 1940: muore nel campo di concentramento di Auschwitz il primo

prigioniero, giunto dal carcere di Wiswicz Nowy con un convoglio di 313

prigionieri politici (che ricevono i numeri dal 759 al 1071): era l'ebreo polacco

David Wingoczweski. Durante un appello di punizione, crolla dopo molte

ore in cui è stato costretto a restate ininterrottamente in piedi. L'appello,

durato 20 ore, era stato ordinato a causa della fuga di un altro prigioniero.

1 marzo 1941: Heinrich Himmler ispeziona per la prima volta personalmente

il campo di concentramento di Auschwitz e ordina al comandante Hoess

tra l'altro:

- di ristrutturare l'attuale campo di Auschwitz in modo di far posto a

30.000 prigionieri (si chiamerà poi “campo principale” o “Auschwitz 1”);

- di costruire sul terreno del villaggio Brzezinka (=“Birken-Au”) un secondo

campo destinato inizialmente a 100.000 prigionieri di guerra (poi chiamato “Auschwitz-Birkenau”

o “Auschwitz II);

- di destinare 10.000 prigionieri ai lavori di costruzione della fabbrica della

IG-Farben, alloggiandoli nelle caserme del villaggio Monowice (“Auschwitz-Monowice”

o “Auschwitz III”).

18 luglio 1941: per la prima volta giungono ad Auschwitz alcune centinaia di prigionieri

di guerra sovietici che vengono sistemati nel Blocco 11; nel giro di pochi giorni

vengono tutti fucilati o uccisi in altro modo.

29 luglio 1941 (data probabile): Hoess conferisce con Himmler a

Berlino.

agosto 1941: Karl Adolf Eichmann, capo della “Sezione Ebrei” della Direzione

centrale per la sicurezza nazionale, incontra Hoess ad Auschwitz per discutere

i dettagli del programma di annientamento. Entrambi si rendono perfettamente conto

che è impossibile procedere a fucilazioni di massa, per il rischio che

a lungo andare l'uccisione di donne e bambini avrebbe finito col pesare eccessivamente

sui soldati delle SS! E così essi preferiscono lo sterminio con il gas

asfissiante.

3 settembre 1941 (data probabile): circa 250 prigionieri selezionati dal medico

del campo Dottor Siegfried Schwela nell'infermeria, e 600 prigionieri di

guerra sovietici vengono uccisi con Zyclon B nelle celle situate negli scantinati

del Blocco 11. “Io stesso ho assistito all'operazione protetto da una maschera

antigas. La morte avveniva nelle celle stipate al massimo subito dopo l'immissione

del gas. Solo un grido breve e già soffocato, ed era tutto finito” (Hoess).

Questo ricordo, sottoscritto nella prigione di Cracovia dal Comandante del lager,

in seguito giustiziato sul piazzale del campo da lui comandato, non corrisponde

completamente a verità: giacche la mattina del 4 settembre il caporapporto

Gerhard Palitzsch, che ha aperto le porte delle celle protetto dalla maschera

antigas, constata che alcuni prigionieri sono ancora in vita; le porte quindi

vengono di nuovo chiuse e viene immesso nuovo gas Zyklon B. Nella notte i cadaveri

vengono portati nel crematorio e bruciati; l'operazione dura alcuni giorni.

11 novembre 1941: il giorno della festa nazionale polacca nei locali del Blocco

11 il Rapportführer Gerhard Palitzsch uccide 151 detenuti polacchi

con un colpo alla nuca sparato da una pistola di piccolo calibro.

15 febbraio 1942: giunge ad Auschwitz il primo convoglio di ebrei destinati allo

sterminio. Un numero imprecisato di persone viene ucciso con Zyklon B nelle camere

a gas del crematorio I del campo principale di Auschwitz; i cadaveri vengono inceneriti.

4 luglio 1942: la direzione del campo di concentramento di Auschwitz escogita

il metodo della “selezione sulla banchina ferroviaria”. Da un convoglio di ebrei

provenienti dalla Slovacchia - circa 1000 persone - vengono selezionati 264 uomini

e 108 donne abili al lavoro; gli altri (donne incinte, bambini sotto i 14 anni,

malati e vecchi) vengono condotti alle camere a gas e uccisi. la selezione viene

fatta da un medico delle SS dopo aver fatto schierare i nuovi venuti - separando

gli uomini dalle donne - lungo i marciapiedi.

4 marzo 1942: mentre nuovi convogli continuano ad arrivare incessantemente ad

Auschwitz per la selezione in prigionieri “da utilizzare” e altri “da eliminare”,

quel giorno vengono inaugurati per la prima volta i forni del nuovo crematorio

II ad Auschwitz-Birkenau. Il 13 marzo nella camera a gas del crematorio vengono

uccise 1500 persone tra uomini, donne e bambini del ghetto B di Cracovia. le camere

a gas e il crematorio, che hanno una capacità di 2000 persone, il 31 marzo

passano ufficialmente dalla Direzione centrale dell'edilizia all'amministrazione

locale del campo di concentramento. Questo passaggio era già avvenuto il

22 marzo per il crematorio IV al quale erano aggregate tre camere a gas con capacità,

rispettivamente, di 1500, 800 e 150 persone.

4 aprile 1943: il crematorio V, strutturalmente uguale al crematorio IV, viene

trasferito all'amministrazione locale e lo stesso avviene per il crematorio III

(strutturalmente uguale al crematorio II). Il maggiore delle SS Karl Bischoff,

che dirige i lavori di costruzione, comunica a Berlino che in questo modo ad Auschwitz

si sarebbe riusciti ad incenerire 4756 cadaveri in 24 ore.

Autunno 1943: i campi di sterminio di Sobibor e di Treblinka, posti

a 300 chilometri a nord-est di Auschwitz sul confine orientale del Governatorato

generale di Polonia, cessano la loro opera di sterminio. Il campo di sterminio

di Belzec, anch'esso sul Bug, è stato smantellato già nel

dicembre 1942 (come risulta... con tutta probabilità a Belzec sono state

uccise con il monossido di carbonio 600.000 persone, a Sobibor 250.000 e a Treblinka

974.000, quasi tutti ebrei...; in alcuni di questi campi non esistevano crematori

e i cadaveri venivano bruciati in grandi fosse). Dopo la fine dei massacri in

questi campi, il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau diventa il più

grande centro di sterminio che il mondo abbia mai visto.

Rudolf Hoess, che aveva visitato personalmente il campo di sterminio di

Treblinka, andò fiero fino alla sua morte dei miglioramenti che

aveva saputo apportare ad Auschwitz rispetto ad altri campi:

“Il comandante del lager di Treblinka mi disse che nel giro di sei mesi avrebbe

eliminato 80.000 prigionieri. Il suo compito principale era l'eliminazione di

tutti gli ebrei del ghetto di Varsavia: Impiegava come gas il monossido, e a suo

parere i suoi metodi non erano molto efficaci. Quando io costruii l'impianto di

sterminio di Auschwitz, adoperai lo Zyklon B (...). Un altro miglioramento consistette

nella costruzione di camere a gas capaci di contenere 2000 persone in una sola

volta, mentre le dieci camere a gas di Treblinka riuscivano a contenerne soltanto

200 alla volta (Hoess, dichiarazione giurata dinanzi al tribunale di Norimberga,

5 aprile 1946).

19 marzo 1944: l'Ungheria viene occupata dalle truppe tedesche; immediatamente

anche gli ebrei ungheresi fino a quel momento risparmiati, vengono inclusi nel

programma della “soluzione finale”. Dal maggio 1944, 400.000 ebrei ungheresi -

una cifra confermata anche da Hoess nel suo memoriale di Cracovia - vengono deportati

ad Auschwitz e quasi senza eccezione uccisi nelle camere a gas. Per facilitare

la selezione e abbreviare il tragitto verso le camere a gas viene costruita ad

Auschwitz-Birkenau quella banchina ferroviaria a tre marciapiedi che si può

vedere ancora oggi. “In media giungono a Birkenau 10.000 persone al giorno (...).

Tutti i crematori lavorano al massimo” (Broad). Si arriva a uno sterminio

di massa che neanche Auschwitz ha mai visto in questa forma” (id.). Poiché

la capacità delle camere a gas e dei crematori in particolare non sempre

è sufficiente, per le continue riparazioni di cui hanno bisogno, viene

rimesso in funzione il Bunker n.2 (la “casetta bianca”). Nel vicino bosco di betulle

vengono scavate numerose fosse di grandi dimensioni nelle quali giorno e notte

si bruciano i cadaveri. Per accellerarne l'incenerimento, i prigionieri delle

squadre speciali incaricate di questi compiti prelevano il grasso che fuoriesce

dai cadaveri che bruciano, e lo spargono di nuovo sui corpi.

2 maggio 1944: giungono ad Auschwitz un primo e un secondo trasporto di ebrei

ungheresi; dopo la selezione, 2698 vengono avviati alle camere a gas.

Il 26 maggio 1944 l'arrivo e il destino di tali convogli viene fotografato dalle

SS. Dalle fotografie, tra l'altro, è possibile individuare il medico di

campo delle SS Thilo che procede alla selezione sulla banchina.

2-3 agosto 1944: nel pomeriggio del 2 agosto, su 4000 zingari che si trovano in

quel periodo ad Auschwitz (circa 3000 nel “campo per famiglie di zingari BIIe”

a Birkenau), 1408 - 918 uomini e 490 donne - vengono portati alla banchina ferroviaria

dove li attende un treno merci vuoto; alle 19 il treno lascia Birkenau in direzione

Buchenwald, dove arriva il giorno dopo. Dopo l'appello serale giunge l'ordine

di chiudere nelle baracche tutti i prigionieri del campo di Auschwitz-Birkenau

e quelli del “campo per famiglie di zingari BIIe”. Il campo viene circondato dalle

SS. nella notte 2897 donne, uomini e bambini vengono trasferiti con dei camion

nelle camere a gas e uccisi; poiché i forni del crematorio in quel momento

non funzionano, i cadaveri vengono bruciati all'aperto.

Gli “zingari” sono ancora oggi ritenuti vittime di Auschwitz di seconda classe.

Essi avevano un numero di matricola a parte, che era preceduto dalla lettera Z.

Il loro calvario e la loro morte viene spesso dimenticata nelle esposizioni ufficiali.

18 gennaio 1945: il prigioniero Engelbert Marketsch viene trasferito dal

campo di concentramento di Mauthausen ad Auschwitz e riceve l'ultimo numero di

matricola dato a un prigioniero: il numero 202499. Su 32.000 prigionieri che in

quel periodo si trovano ancora ad Auschwitz, la maggior parte viene evacuata;

lo stesso avviene ad Auschwitz-Monowitz (oltre 35.000 prigionieri). Complessivamente

quasi 60.000 prigionieri vengono trasferiti in campi di concentramento posti in

zone più orientali, o a marce forzate o dopo giorni di viaggio in treni

merci con vagoni talvolta scoperti; in queste marce di evacuazione trovano la

morte ancora 10.000 prigionieri.

27 gennaio 1945: quel sabato, alle 9 di mattina, compare il primo soldato sovietico

sulla spianata del campo di concentramento. Auschwitz è liberata. Circa

7.000 prigionieri malati ed esausti si trovano ancora nel lager. Quasi 1.000 muoiono

nei giorni e nelle settimane successive.

Jean

Claude Pressac

Le macchine dello sterminio

Feltrinelli, Milano, 1994

L'autore, che era stato un “revisionista”, avendo avuto accesso agli archivi della

Bauleitung (la Direzione delle

costruzioni) di Auschwitz, ora in mano sovietica, ricostruisce l'aspetto tecnico

del processo di sterminio.

Secondo il suo lavoro, la stima dei morti, per il solo campo di

Auschwitz, oscilla da 631.000 a 711.000 persone uccise,

di cui da 470.000 a 550.000 ebrei gassati, non iscritti nei registri del campo

(e, quindi, il numero più variabile), 126.000 internati registrati deceduti,

per stenti o fucilazione o altro (ebrei e non ebrei), 35.000 fra prigionieri di

guerra sovietici, zingari, e altre categorie. La sua stima è la più

bassa fra tutti gli studiosi del campo.

Ber

Mark

Des voix dans la nuit. La résistance juive a

Auschwitz-Birkenau

Plon, Parigi, 1982

Il testo è composto di due parti. La prima è

uno studio documentatissimo di tutto ciò che si sa sul movimento ebraico

di resistenza interno al campo.

La seconda parte pubblica i documenti di Zalman Gradowski,

Zalman Lewental e

Leib Langfus, ebrei del Sonderkommando

di Auschwitz-Birkenau, che

sotterrarono i loro scritti vicino ai crematori, prima di essere uccisi.

Nella prefazione al volume Elie Wiesel

così scrive:

Allora io ignoravo, oggi lo so: l'inferno non è lo stesso dappertutto.

Esistono mille modi di subire il terrore e di attendere la morte. Bruciare cadaveri

è fra i più crudeli. Il Sonderkommando bruciava cadaveri.

Gli assassini tedeschi uccidevano e i becchini prendevano le vittime e le gettavano

nei forni. Poi, dopo qualche settimana, gli assassini prendevano i becchini e

li sostituivano con dei nuovi arrivati. E il cielo lassù diventava cenere.

E in basso, in campo, noi ci domandavamo: come può un essere umano fare

questo lavoro senza degradarsi, senza provare odio e disgusto verso se stesso?

Nessuno poteva risponderci per la semplice ragione che un abisso separava i becchini

da noialtri detenuti. Noi non potevamo capirli. Io continuo a non capirli, eppure

ho letto da allora tanti diari e racconti che alcuni di loro ci hanno lasciato.

Ne ho letti degli estratti in jiddish quando furono scoperti negli anni sessanta;

li rileggo adesso in traduzione francese. Finita la lettura, mi sento incapace

di accostarmi a un'altra opera o di fare un'altra cosa. Mi chiudo in me stesso

e ascolto i cronisti del Sonderkommando: Zalman Gradowski, Zalman

Lewental e Leib Langfus. Ed è come se li vedessi davanti

a me: ciascuno ha il suo stile, la sua lingua, la sua collera. Ciò che

hanno in comune è un bisogno irresistibile di deporre per la Storia e anche,

a volte, di giustificarsi davanti ad essa. “... tuttavia in campo ci siamo profondamente

intesi sulla natura del nostro destino e meglio ancora sul nostro dovere

- dice Zalman Lewental. - Ci siamo, è vero, consultati a lungo per

decidere se dovevamo ancora continuare questa vita... Abbiamo deciso che ognuno

di noi non doveva restare passivo e che un fine doveva essere stabilito”.

Il fine? Preparare l'insurrezione, scrivere fatti e impressioni, nomi e cifre

di comunità annientate; in breve: assumersi la doppia condizione di vittime

e testimoni.

Zalman Gradowski supplica, in un

frammento, perché ogni testo sia ritrovato:

Cercatore, cerca dappertutto, in ogni briciola di terra. Documenti, i miei e quelli

di altre persone, vi sono sepolti, documenti che gettano una luce cruda su tutto

quello che è accaduto qui...

Nel dovere di raccontare sembra assumere un senso anche la vita

di questi uomini.

Conoscono l'angoscia e il dubbio, la nostalgia e il rimorso, conoscono perfino

la speranza: per questo si armano, per questo scrivono. La loro ossessione: resistere

al carnefice, combattendo l'oblio. “Bisogna che gli uomini sappiano e se ne ricordino;

bisogna”. La crudeltà sistematica e omicida degli assassini, l'agonia lenta

e lucida delle vittime, la generosità dei bambini, il coraggio delle ragazze

nelle camere a gas: bisogna che le generazioni future sappiano. “Ricordatevi che

siamo andati alla morte con molta fierezza e in perfetta coscienza” disse una

giovane ebrea polacca ai membri del Sonderkommando: Leib Langfus

l'ha udita. Così come ha udito gli ebrei e i polacchi cantare i loro inni

nazionali.

Il tempo non ha conservato intatti questi documenti.

Nessun documento contiene altrettante domande; nessun volume è stato composto

con maggior rigore o lucidità. Le cancellature, gli stessi spazi bianchi

hanno la loro importanza; e il loro peso simbolico. Dal momento che i manoscritti

sono danneggiati - dall'umidità, dalla terra e dal tempo - non sapremo

mai tutto ciò che uno Zalman Lewental voleva comunicarci. Di Auschwitz

non si saprà mai tutto. Certe esperienze non si comunicano, e certamente

non con la parola. Solo chi ha vissuto Birkenau si ricorderà di Birkenau.

Chi non ha visto i suoi amici andarsene per diventare becchini o fumo non capirà

mai perché la vista di una semplice ciminiera ci fa respirare faticosamente.

Questi racconti li leggerete con affanno, e non vi lasceranno più.

Leon

Poliakov

Auschwitz

Veutro editore, Roma, 1968

Poliakov descrive il campo di Auschwitz

e pubblica importanti testimonianze relative ad esso. Così

Dow Paisikovic, originario della Cecoslovacchia, racconta

della sua fuga e della vita dei Sonderkommando,

nella deposizione resa al processo di Auschwitz

il 17 ottobre 1963:

Fino all'evacuazione da Auschwitz si salvarono in tutto 82 elementi del

Sonderkommando: eravamo noi, quelli del crematorio II. Al momento dell'evacuazione,

18.1.1945, il presidio SS era già in piena disorganizzazione. Noi ne approfittammo

per scappare nel campo D. Nella corsa, un buon numero fu ucciso dai proiettili,

non saprei dire quanti, perché mi preoccupavo solo di arrivare al più

presto al campo. Tutti i prigionieri del campo D furono portati nel campo principale

di Auschwitz; è la che le SS, di notte, si mettevano alla ricerca di coloro

che erano stati addetti ai crematori e che essi erano in grado di riconoscere

per aver fatto parte del Sonderkommando. Naturalmente nessuno si presentava

all'appello. Chiunque venisse scoperto era immediatamente fucilato. Io e mio padre

ci nascondemmo sotto un letto. Non posso dire altro, se non che anche Filip

Muller e Bernard Sakal (che ora vive in Israele ed è originario

di Bialystok) hanno potuto salvare la vita.

Al Sonderkommando II c'era anche un certo Léon, il cuciniere,

un ebreo polacco che aveva vissuto a Parigi; era esonerato dal lavoro del Sonderkommando

perché addetto alla cucina delle SS. Era obbligato al servizio del crematorio

solo se c'era veramente molto lavoro. Eravamo molto legati e, per questo, sapevo

che Léon aveva preso degli appunti fin dal momento in cui fu destinato

al Sonderkommando. Ha tenuto una specie di diario ed ha preso nota dei

delitti delle SS ed anche di alcuni nomi di criminali SS. Inoltre ha raccolto

documenti, passaporti, ecc., trovati nei vestiti degli assassinati e che gli sembravano

importanti. Nessuno di noi ha letto quegli appunti ma io sapevo che esistevano.

Il mercoledì precedente la rivolta io ho sotterrato tutti i documenti in

un posto che ho fissato con cura nella mia memoria.

Le carte erano in un grande recipiente di vetro (della capacità di cinque

litri circa), ingrassato ed ermeticamente chiuso e messo in una cassa di cemento

appositamente colato, spalmata all'interno di grasso e poi chiusa con cemento.

Vi abbiamo messo anche capelli, denti, ecc., presi dalle salme ma nessun oggetto

di valore per evitare che coloro che un giorno abbiano a trovare la cassa non

siano tentati di farla sparire per appropriarsi dei valori. Il rabbino di Makow

e Zalmen Rosenthal presero altri appunti che vennero sotterrati altrove

- non so dove.

Per finire vorrei descrivere come si svolgeva un'operazione di gassaggio. Abbiamo

visto come si procedeva alle selezioni all'arrivo dei convogli alla banchina.

Quelli che erano selezionati per il lavoro venivano portati ai settori C e D del

campo, quelli destinati alle camere a gas venivano invece portati al FKL (campo

di concentramento femminile). Quanti erano in grado di marciare arrivavano al

crematorio a piedi, gli altri erano caricati su autocarri. Al crematorio si faceva

ribaltare l'autocarro e si gettavano a terra i malati. Un'ambulanza con la Croce

Rossa portava i recipienti del gas.

I deportati venivano condotti negli spogliatoi e le SS ordinavano di spogliarsi.

Gli si diceva che dovevano lavarsi. Ogni gancio degli spogliatoi portava un numero

che le vittime erano invitate a tenere bene in mente. Tutti quelli che avevano

ancora con sè dei pacchi dovevano depositarli davanti agli spogliatoi.

Questi effetti erano poi trasportati al Canada con automezzi. Si cominciava

sempre dalle donne e dai bambini. Appena spogliati, le SS li portavano alla camera

a gas. Gli dicevano che bisognava aspettare che arrivasse l'acqua. Poi si dovevano

spogliare gli uomini e andare anche loro nella camera a gas. Ognuno doveva legare

le scarpe e portarle con sé. Prima di entrare nella camera a gas, passando,

doveva consegnare le scarpe a due prigionieri addetti alla raccolta.

La maggior parte non sapeva quale sorte li aspettasse. Qualche volta invece lo

sapevano e allora, per lo più, pregavano. A noi era proibito parlare con

i deportati dei convogli. Dopo che le donne si erano spogliate ed erano entrate

nella camera a gas, un Kommando composto da noi doveva prendere i vestiti e portarli

al Canada; gli uomini venivano così introdotti in uno spogliatoio

vuoto, che aveva tutta l'apparenza di un vero e proprio spogliatoio. Quelli che

non erano in grado di spogliarsi da soli dovevano venire aiutati da prigionieri

del nostro Kommando. Per ogni due di noi c'era una SS di sorveglianza.

A questo lavoro venivano destinati soltanto prigionieri che alle SS sembrassero

particolarmente degni di fiducia. Inoltre ad ogni gassaggio presenziavano numerosi

ufficiali SS.

Il gas veniva immesso, nel nostro crematorio, dall'Olandese o dal

rosso, che si davano il cambio. Si mettevano la maschera antigas.

Spesso il gas non arrivava al momento giusto. Le vittime allora dovevano aspettare

abbastanza a lungo nella camera a gas. Si sentivano le grida da molto lontano.

Spesso le SS si abbandonavano anche ad eccessi particolarmente sadici. Fucilavano

i bambini nelle braccia delle madri proprio davanti alla camera a gas oppure li

sbattevano contro il muro. Se una vittima diceva una sola parola contro le SS,

era fucilata sul posto. Di solito questi eccessi avevano luogo solo quando erano

presenti degli ufficiali superiori. Quando la camera a gas era troppo piena, spesso

vi venivano lanciati dentro, al di sopra delle teste di quelli che già

vi erano ammassati, dei bambini che altrimenti non avrebbero potuto entrarci.

Per effetto dell'eccessivo ammassamento delle vittime, alcune morivano calpestate.

Le SS ci ripetevano spesso che non avrebbero lasciato sopravvivere alcun testimone.

Paisikovic conclude con la formula

dei testimoni del processo sui fatti di Auschwitz:

Questa descrizione corrisponde perfettamente, in ogni suo punto, alla verità

ed è stata da me fatta in fede e coscienza.

Hermann

Langbein

Uomini ad Auschwitz

Mursia, Milano, 1984

H. Langbein, internato austriaco,

in Auschwitz 1, membro del

movimento clandestino di resistenza e segretario del dott.

Wirths, ufficiale medico delle SS, scrive questo libro

nel 1972.

Così Primo Levi commenta

la sua opera:

Il libro si distanzia nettamente da tutte le opere finora comparse sull'argomento

per il suo estremo sforzo di obiettività... Il titolo originale, Menschen

in Auschwitz, è pregnante, e comprende in sé l'assunto e la

specificità dell'opera, perché Mensch è, in tedesco,

l'essere umano...

Langbain studia l'uomo relegato in condizioni estreme. Tali sono i prigionieri

entro il filo spinato, ma tali sono anche i componenti della costellazione degli

aguzzini, giunti anch'essi, volontariamente o no, agli estremi confini di quanto

un uomo può commettere o sentire.

Su loro Langbein si curva, con severa curiosità, non solo per condannarli

o assolverli, ma in un disperato sforzo di capire come si possa arrivare a tanto.

E' forse il solo tra gli storici moderni che abbia dedicato tanta attenzione a

questo tema.

La sua conclusione è inquietante. I grandi responsabili sono Menschen

anche loro; la materia prima di cui sono costituiti è la nostra, e per

trasformarli in freddi assassini di milioni di altri Menschen non è

occorsa molta fatica né autentica costrizione: è bastato qualche

anno di scuola perversa e la propaganda del dott. Goebbels. Salvo eccezioni non

sono mostri sadici, sono gente come noi, irretiti dal regime per la loro pochezza,

ignoranza o ambizione.

Pochi sono anche i nazisti fanatici, poiché il periodo che Langbein trascorre

ad Auschwitz, il “più denso di avvenimenti”, dal 1942 al 1944, è

anche quello del declino dell'astro di Hitler davanti alle sconfitte militari.

Il testo raccoglie tutti i fatti di cui

Langbein è stato testimone, insieme ad un numero

impressionante di fatti relativi ad altre persone, sia deportati, sia tedeschi,

di cui l'autore è venuto a conoscenza.

Questa è la storia di Alma Rosé

e dell'orchestra femminile di Birkenau:

Anche nel Lager femminile di Birkenau fu costituita un'orchestra. Dato che la

capo Lager Mandel era particolarmente amante della musica, questa

orchestra poté essere diretta da un'ebrea, Alma Rosé, il

cui padre era stato il primo violino dei Wiener Philarmoniker e aveva diretto

il celebre quartetto Rosé. Alma continuò la tradizione

di famiglia. Si sposò con un olandese e da quel paese venne deportata nel

1943. Ad Auschwitz venne internata nel Blocco sperimentale 10. Un giorno si stava

organizzando la festa di compleanno di un pezzo grosso e fu chiesto se qualcuno

sapesse suonare il violino. La Rosé si fece avanti. Il suo virtuosismo

fece una tale impressione sulle sorveglianti che avevano presenziato alla festa

che esse parlarono della Rosé alla capo Lager. Essa la fece trasferire

al Lager femminile e la nominò capo dell'orchestra...

Benché Alma Rosé si trovasse in una posizione notevolmente

meno privilegiata del suo collega nel Lager principale, il capo-cuciniere polacco

Nyerichlo, non ricercò mai il favore della direzione del Lager in

modo così servile come lui. Al contrario: accadde che, durante un concerto,

si interrompesse nel bel mezzo perché un gruppo di sorveglianti SS chiacchierava

e rideva ad alta voce. Quando le amiche le fecero notare che avrebbe potuto essere

punita per quest'atto, ella rispose semplicemente: “Così non posso suonare”.

Le sorveglianti presero atto in silenzio di questo rimprovero della prigioniera

Rosé.

Manca Svalbovà paragona la Rosé ad un uccello che non riusciva

ad abituarsi ad essere tenuto in gabbia e che continuamente sbatteva le ali ferendosi

a sangue. Il Lager non risparmiò neppure questa sensibile artista che,

nel mare di baracche di Birkenau, viveva nel suo mondo di musica come su un'isola.

Alma Rosé morì il 4 aprile 1944. Ancora il giorno prima era

in salute. Intorno alla sua morte fiorirono leggende. Alcuni suppongono che si

sia avvelenata. La Rosé aveva fatto spesso visita al Lager per famiglie

di Theresienstadt. Quando, alcune settimane prima, quelli che vi erano internati

erano stati mandati alle camere a gas, essa ne era stata sconvolta. Altri invece

sostengono di sapere che ella fu avvelenata da sorveglianti delle internate che

erano gelose di lei.

Rudolf

Hoess

Comandante ad Auschwitz. Memoriale autobiografico di

Rudolf Hoess

Einaudi, Torino, 1985

... nell'estate del 1941 Himmler gli comunica “personalmente”

che Auschwitz sarà qualcosa di diverso da un luogo d'afflizione:

deve diventare “il più grande centro di sterminio di tutti i tempi”: si

aggiusti lui, con i suoi collaboratori a trovare la tecnica migliore.

Hoess non batte ciglio, è un ordine come gli altri, e gli ordini

non si discutono. Ci sono già esperienze condotte in altri campi, ma i

mitragliamenti in massa e le iniezioni tossiche non sono convenienti, ci vuole

qualcosa di più rapido e sicuro; soprattutto, bisogna evitare i bagni di

sangue, perché demoralizzano gli esecutori. Dopo le azioni più sanguinose

alcuni SS si sono uccisi, altri si ubriacano metodicamente; ci vuole qualcosa

di asettico, di impersonale, per salvaguardare la salute mentale dei militi.

L'asfissia collettiva con i gas di scarico dei motori è un buon inizio,

ma va perfezionata. Hoess ed il suo vice hanno l'idea geniale di usare il Cyclon

B, il veleno che si usa per i topi e le blatte, e tutto va per il meglio. Hoess,

dopo il collaudo eseguito su 900 prigionieri russi, prova un “grande conforto”:

l'uccisione in massa è andata bene, sia come quantità che come qualità;

niente sangue, niente traumi. Tra il mitragliare gente nuda sul bordo di una fossa

da loro stessi scavata, e il buttare una scatoletta di veleno dentro un condotto

d'aria, la differenza è fondamentale. La sua massima aspirazione è

raggiunta: la sua professionalità è dimostrata, è lui il

miglior tecnico della strage. I colleghi invidiosi sono sconfitti.

Le pagine più ripugnanti del libro sono quelle in cui Hoess si attarda

a descrivere la brutalità e l'indifferenza con cui gli ebrei addetti allo

sgombero dei cadaveri attendono al loro lavoro. Contengono un immondo atto d'accusa,

una chiamata di correo, quasi che quegli infelici (non erano esecutori d'ordini

anche loro?) potessero addossarsi la colpa di chi li aveva inventati e delegati.

Il nodo del libro, e la sua bugia meno credibile, sta (in questo punto): davanti

all'uccisione dei bambini, dice Hoess, “provavo una pietà cosi immensa

che avrei voluto scomparire dalla faccia della terra, eppure non mi fu lecito

mostrare la minima emozione”. Chi gli avrebbe impedito di “scomparire”?

Neppure Himmler, il suo capo supremo, che, malgrado l'ossequio che Hoess gli tributa,

traspare da queste pagine nel doppio aspetto del demiurgo e di un idiota pedante,

incoerente ed intrattabile.

Neppure nelle ultime pagine, che assumono il tono di un testamento spirituale,

Hoess riesce a misurare l'orrore di quanto ha commesso, ed a trovare l'accento

della sincerità.

“Oggi comprendo che lo sterminio degli ebrei fu un errore, un colossale errore”

(si noti non “una colpa”). “L'antisemitismo non è servito a nulla, al contrario

il giudaismo se ne è giovato per avvicinarsi maggiormente al suo obiettivo

finale”.

Poco dopo afferma di sentirsi “venir meno” nell'”apprendere quali spaventose torture

si applicassero ad Auschwitz ed in altri campi”: se si pensa che chi scrive così

sa già che sarà impiccato, si rimane attoniti davanti a questa sua

ostinazione di mentire fino all'ultimo respiro. L'unica spiegazione possibile

è questa, Hoess, come tutti i suoi congeneri..., ha trascorso la vita facendo

sue le menzogne che impregnavano l'aria a cui attingeva, e quindi mentendo a sé

stesso.

Questo il commento di Primo Levi,

nella prefazione all'edizione italiana del libro.

Hoess passa completamente sotto silenzio alcuni aspetti

della vita del campo. Come nella maggior parte dei memoriali delle SS, viene taciuta

la corruzione presente ai massimi livelli di questo corpo. Mentre si dichiara

l'obbedienza assoluta alla gerarchia nazista e agli “ideali” della nazione tedesca,

in realtà essa è trasgredita continuamente, per interessi privati

o familiari, come il benessere e l'arricchimento.

Così descrive questo aspetto Hermann Langbein,

in Uomini ad

Auschwitz:

Come comandante egli ha spesso ripetuto ai suoi sottoposti il rigido divieto di

Himmler di impossessarsi di beni altrui. Stanislaw Dubiel riferisce

come si comportava lo stesso Hoess. Se il comandante dava un ricevimento,

la signora Hoess diceva a Dubiel di quali generi alimentari avesse

bisogno. Dubiel descrisse poi davanti a un tribunale polacco come se li

doveva procurare:

All'inizio io portavo la roba in un cesto fuori del magazzino

dei viveri per gli internati, gestito dall'Unterscharfuhrer

Schebeck; più tardi utilizzavo un'auto. Dal

deposito dei generi commestibili portavo fuori, per l'uso privato di casa

Hoess, zucchero, farina, margarina, diversi tipi di

lievito, verdure per minestra, pasta, fiocchi d'avena, cacao, cannella, piselli

e altri prodotti. La signora Hoess

non era mai soddisfatta, mi parlava in continuazione di quello che ancora le mancava

per il suo ménage domestico. I generi alimentari che io procuravo non li

usava solo per casa sua, ma li spediva anche a diversi suoi parenti in Germania.

Dovevo anche preoccuparmi di rifornire la cucina di casa

Hoess di carne dal macello e di latte sempre fresco.

Per tutto quello che andava a finire in casa sua dai depositi di commestibili

e dal macello del Lager Hoess

non ha mai pagato nulla.

Ogni giorno Dubiel portava a Villa Hoess dalla latteria del Lager cinque

litri di latte. In base alle tessere, alla famiglia Hoess sarebbe spettato solo

un litro e un quarto. Nel corso di un anno Dubiel dovette “organizzare”

tre sacchi di zucchero da 85 kg l'uno. A Villa Hoess ebbe modo di vedere casse

che contenevano ciascuna 10.000 sigarette della marca jugoslava Ibar. Con queste

sigarette, ufficialmente destinate allo spaccio degli internati, la signora

Hoess si pagava qualche lavoro nero fatto dai prigionieri. Aveva inculcato

a Dubiel che nessun uomo delle SS sarebbe dovuto venire a sapere qualcosa

di tutto ciò, in quanto Hoess aveva vietato non solo di “organizzare”,

ma anche di effettuare lavori neri e aveva minacciato severissime punizioni. Marta

Fuchs, una sarta che era stata deportata da Bratislava per motivi razziali,

dovette lavorare diversi mesi in casa Hoess con alcune aiutanti. Una camera sulla

mansarda venne attrezzata come sartoria. Le stoffe venivano apertamente portate

fuori del Kanada.. Un'altra ebrea, soprannominata Manza, aveva lavorato

come pettinatrice presso la signora Hoess. Essa approfittò di questa

tendenza a far lavorare gli internati per sé e convinse la signora Hoess

a richiedere ancora qualcuna che facesse lavori di maglieria per i suoi figli.

Così un'altra prigioniera poté arrivare a un posto di lavoro sicuro

e protetto e la signora Hoess poté avere una schiava personale in

più. Dopo che si era sparsa la voce di lavori neri nella villa del comandante,

la signora Hoess fece attrezzare una sartoria nell'edificio del comando

e lì si continuò a lavorare, cosa che offrì anche ad altre

mogli di ufficiali la possibilità di approfittarne. Tuttavia anche durante

questo periodo Marta Fuchs e un'altra sarta furono chiamate per breve tempo

a lavorare a Villa Hoess dov'erano occupate anche due testimoni di Geova, una

come cuoca e l'altra come cameriera. Il nome di una è conosciuto: Sophie

Stipel, di Mannheim.

Emerge una immagine totalmente difforme dallo stereotipo che le

SS hanno addotto per difendersi dai loro crimini, ben diverso dalla realtà

di integerrimi servitori dello Stato, disposti a qualsiasi sacrificio per lo sviluppo

del Reich!

Il direttore medico di Auschwitz, quando la famiglia Hoess se ne andò dal

campo, il 26 novembre 1944, scrisse alla propria famiglia ciò che

Baer, nuovo comandante del campo, aveva riferito:

Lui [il comandante Baer], mi ha raccontato della casa e

del giardino di Hoess; è vergognoso com'era tutto pieno di lusso, senza

senso di responsabilità. Furono necessari due vagoni ferroviari e non so

quante casse per il trasloco! Spiacevole...

Evidentemente non tutti gli ordini di Himmler erano sacri allo

stesso modo per Hoess.

Un fatto ulteriore testimonia della corruzione nei reparti SS

di Auschwitz.

Non poteva essere ignorato neanche da Eichmann quello che tutti sapevano.

Tuttavia egli osò sostenere: “Hoess era la modestia in persona”.

Se possibile ancora più falsa è l'idealizzazione di Eichmann

quando dice: “Hoess conduceva una vita familiare esemplare”. Dovrebbe aver

saputo che uno dei motivi del trasferimento di Hoess era costituito dal

fatto che era stata scoperta una relazione che egli aveva allacciato con una prigioniera

di nome Eleonore Hodys. Il giudice delle SS che dirigeva la commissione

d'inchiesta, Morgen, arrivò a scoprire ad Auschwitz questo fatto

e dichiarò a questo proposito:

Sono sicuro che il trasferimento di

Hoess a Berlino

fosse collegato dal procedimento da me avviato. Evidentemente in questo modo

Pohl voleva ottenere di essere lui il giudice di competenza

per l'operato di Hoess per

poterlo così prendere sotto la sua tutela.

Il dott. Morgen conferma che fu mostrato ad Hoess il protocollo

redatto con la Hodys in merito a questa relazione e al tentativo di Hoess

di mandarla a finire nel Bunker per farla morire di fame dopo che la cosa era

divenuto nota.

Tutto ciò avveniva sotto gli occhi della

sig.ra Hoess, che viveva con il marito in Villa, ai

margini del campo.

Hoess, allontanato dal campo fu

poi richiamato a comandarlo, quando cominciò lo sterminio degli ebrei ungheresi,

di vastissime proporzioni, quello per cui fu allestita la

rampa ad Auschwitz-Birkenau.

Era evidentemente l'unico ritenuto in grado di svolgerlo nel migliore dei modi.

Elie

Wiesel

La notte

Giuntina, Firenze, 1980

Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo,

che ha fatto della mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata.

Mai dimenticherò quel fumo.

Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini di cui avevo visto i corpi

trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto.

Mai dimenticherò quelle fiamme che consumarono per sempre la mia Fede.

Mai dimenticherò quel silenzio notturno che mi ha tolto per l'eternità

il desiderio di vivere.

Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima,

ed i miei sogni, che presero il volto del deserto.

Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto

Dio stesso. Mai.

Deportato nel 1944, con tutta la famiglia,

Wiesel giunge ad Auschwitz-Birkenau,

dove vede subito sparire la madre e la sorella. Riesce a rimanere insieme al

padre nel campo di Auschwitz-Monowitz,

lo stesso di Primo Levi.

A differenza di quest'ultimo che è in infermeria, quando il fronte russo

costringe i tedeschi alla ritirata, Wiesel insieme a decine di migliaia di deportati

compie la marcia forzata di evacuazione del campo (la maggior parte dei deportati

sopravvissuti morirono in questa marcia).

E' costretto a raggiungere a piedi ed in treno Buchenwald

dove il padre muore tra il 28 e il 29 Gennaio 1945, ormai sfinito. Il 10 aprile

il primo carro armato americano si presenta alle porte di Buchenwald.

Primo

Levi

Se questo è un uomo

Einaudi, Torino, 1986

Primo Levi scrive il suo primo (e unico per

dieci anni) libro nel 1946. Non è un romanzo, e Levi non è uno

scrittore; è una testimonianza, a caldo, dell'anno passato a

Buna-Monowitz, un sottocampo di

Auschwitz.

La sua prosa è lucida, fredda, ciascuna parola è calibrata con

precisione (a mio parere cade a pennello per Levi quello che Guido Ceronetti

dice di Dante: “l'inesorabile monacatura del verso”); Levi rende testimonianza,

è in qualche modo tenuto, costretto a farlo (un sogno-incubo ricorrente

- in Lager e fuori - per moltissimi sopravvissuti è quello di raccontare

quello che si è visto e vissuto, senza essere ascoltati); raramente esprime

un giudizio, lo fa quando parla di una bambina di pochi anni che era con lui

nel campo di transito di Carpi-Fossoli,

e per poche righe, quando parla di Alberto,

il suo magnifico amico, che scompare nella marcia di evacuazione da Auschwitz

nel gennaio del 1945.

Alberto è il mio migliore amico. Non ha che ventidue anni,

due meno di me, ma nessuno di noi italiani ha dimostrato capacità di

adattamento simili alle sue. Alberto è entrato in Lager a testa alta,

e vive in Lager illeso e incorrotto. Ha capito prima di tutti che questa vita

è guerra; non si è concesso indulgenze, non ha perso tempo a recriminare

e a commiserare sé e gli altri, ma fin dal primo giorno è sceso

in campo. Lo sostengono intelligenza e istinto: ragiona giusto, spesso non ragiona

ed è ugualmente nel giusto. Intende tutto al volo: non sa che poco francese,

e capisce quanto gli dicono tedeschi e polacchi. Risponde in italiano e a gesti,

si fa capire e subito riesce simpatico. Lotta per la sua vita, eppure è

amico di tutti. “Sa” chi bisogna corrompere, chi bisogna evitare, chi si può

impietosire, a chi si deve resistere.

Eppure (e per questa sua virtù oggi ancora la sua memoria mi è

cara e vicina) non è diventato un tristo. Ho sempre visto, e ancora vedo

in lui, la rara figura dell'uomo forte e mite, contro cui si spuntano le armi

della notte.

Non sono però riuscito a ottenere di dormire in cuccetta con lui, e neppure

Alberto ci è riuscito, quantunque nel Block 45 egli goda ormai di una

certa popolarità. E' peccato, perché avere un compagno di letto

di cui fidarsi, o con cui almeno ci si possa intendere, è un inestimabile

vantaggio; e inoltre, adesso è inverno, e le notti sono lunghe, e dal

momento che siamo costretti a scambiare sudore, odore e calore con qualcuno,

sotto la stessa coperta e in settanta centimetri di larghezza, è assai

desiderabile che si tratti di un amico.

Levi non giudica, racconta, con un rigore morale straordinario (o spaventoso?),

esclusivamente cose che lui ha vissuto personalmente; cosa hanno fatto i tedeschi,

cosa hanno fatto i deportati.

Nell'ottobre 1944 i nazisti decidono una nuova selezione. I selezionati saranno

avviati l'indomani alle camere a gas. Per gli altri la speranza di sopravvivenza

continuerà. Levi non viene selezionato.

Così racconta del ritorno a sera nelle baracche:

Adesso ciascuno sta grattando attentamente col cucchiaio il fondo della gamella

per ricavarne le ultime briciole di zuppa, e ne nasce un tramestio metallico

sonoro il quale vuol dire che la giornata è finita. A poco a poco prevale

il silenzio, e allora, dalla mia cuccetta che è al terzo piano, si vede

e si sente che il vecchio Kuhn prega, ad alta voce, col berretto in testa

e dondolando il busto con violenza. Kuhn ringrazia Dio perché

non è stato scelto.

Kuhn è un insensato. Non vede, nella cuccetta accanto, Beppo

il greco che ha vent'anni, e dopodomani andrà in gas, e lo sa, e se ne

sta sdraiato e guarda fisso la lampadina senza dire niente e senza pensare più

niente? Non sa Kuhn che la prossima volta sarà la sua volta? Non

capisce Kuhn che è accaduto oggi un abominio che nessuna preghiera

propiziatoria, nessun perdono, nessuna espiazione dei colpevoli, nulla insomma

che sia in potere dell'uomo di fare, potrà risanare mai più?

Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kuhn.

Il 7 ottobre 1944 il Sonderkommando

del Crematorio IV di Auschwitz-Birkenau

si rivolta, riuscendo a distruggere la camera a gas, prima di essere completamente

sterminato.

Monowitz è distante

alcuni chilometri, ma anche lì alcuni uomini della resistenza del campo

erano al corrente dei fatti ed avevano supportato la rivolta. L'ultimo di essi

viene scoperto e condannato a pubblica impiccagione dinanzi a tutti gli internati

di Buna-Monowitz.

Il mese scorso, uno dei crematori di Birkenau è stato fatto saltare.

Nessuno di noi sa (e forse nessuno saprà mai) come esattamente l'impresa

sia stata compiuta: si parla di Sonderkommando, del Kommando Speciale

addetto alle camere a gas e ai forni, che viene esso stesso periodicamente sterminato,

e che viene tenuto scrupolosamente segregato dal resto del campo. Resta il fatto

che a Birkenau qualche centinaio di uomini, di schiavi inermi e spossati

come noi, hanno trovato in se stessi la forza di agire, di maturare i frutti

del loro odio.

L'uomo che morrà oggi davanti a noi ha preso parte in qualche modo alla

rivolta. Si dice che avesse relazioni cogli insorti di Birkenau, che

abbia portato armi nel nostro campo, che stesse tramando un ammutinamento simultaneo

anche tra noi. Morrà oggi sotto i nostri occhi: e forse i tedeschi non

comprenderanno che la morte solitaria, la morte di uomo che gli è stata

riservata, gli frutterà gloria e non infamia.

Quando finì il discorso del tedesco, che nessuno poté intendere,

di nuovo si levò la prima voce rauca: - Habt ihr verstanden? - (Avete

capito?)

Chi rispose “Jawohl”? Tutti e nessuno: fu come se la nostra maledetta rassegnazione

prendesse corpo di per sé, si facesse voce collettivamente al di sopra

dei nostri capi. Ma tutti udirono il grido del morente, esso penetrò

le grosse antiche barriere di inerzia e di remissione, percosse il centro vivo

dell'uomo in ciascuno di noi: - Kameraden, ich bin der Letzte! - (Compagni,

io sono l'ultimo!)

Vorrei poter raccontare che di fra noi, gregge abietto, una voce si fosse levata,

un mormorio, un segno di assenso. Ma nulla è avvenuto. Siamo rimasti

in piedi, curvi e grigi, a capo chino, e non ci siamo scoperta la testa che

quando il tedesco ce l'ha ordinato.

La botola si è aperta, il corpo ha guizzato atroce; la banda ha ripreso

a suonare, e noi, nuovamente ordinati in colonna, abbiamo sfilato davanti agli

ultimi fremiti del morente.

Ai piedi della forca, le SS ci guardavano passare con occhi indifferenti: la

loro opera è compiuta, e ben compiuta. I russi possono ormai venire:

non vi sono più uomini forti fra noi, l'ultimo pende ora sopra i nostri

capi, e per gli altri, pochi capestri sono bastati. Possono venire i russi:

non troveranno che noi domati, noi spenti, degni ormai della morte inerme che

ci attende.

Distruggere l'uomo è difficile, quasi quanto crearlo: non è stato

agevole, non è stato breve, ma ci siete riusciti, tedeschi. Eccoci docili

sotto i vostri sguardi: da parte nostra nulla più avete a temere: non

atti di rivolta, non parole di sfida, neppure uno sguardo giudice.

Alberto ed io siamo rientrati in baracca, e non abbiamo potuto guardarci

in viso. Quell'uomo doveva essere duro, doveva essere di un altro metallo del

nostro, se questa condizione, da cui noi siamo stati rotti, non ha potuto piegarlo.

Perché, anche noi siamo stati rotti, vinti: anche se abbiamo saputo adattarci,

anche se abbiamo finalmente imparato a trovare il nostro cibo e a reggere alla

fatica e al freddo, anche se ritorneremo.

Abbiamo issato la menaschka sulla cuccetta, abbiamo fatto la ripartizione, abbiamo

soddisfatto la rabbia quotidiana della fame, e ora ci opprime la vergogna.

Se questo è un uomo,

è preceduto da una poesia, Shemà

(cioè Ascolta, in

ebraico), scritta immediatamente dopo il suo rientro a Torino (Auschwitz viene

raggiunto dall'Armata Rossa il 27 gennaio del 1945, Levi arriva a Torino il

19 ottobre dello stesso anno, dopo un epico viaggio attraverso l'Europa devastata):

è una preghiera-maledizione rivolta a tutti, in ogni tempo e in ogni

luogo, perché sappiano e ricordino e meditino su quanto è avvenuto

nell'Europa dei lager.

Il libro, rifiutato da Einaudi, viene pubblicato da un piccolo editore nel '47.

Qui si arresta la sua attività di scrittore: Levi è in chimico,

lo è per vocazione, nel '47 ha trent'anni, lavora, si sposa, ha due figli,

parla e racconta delle sue esperienze.

Nel '56 Einaudi pubblica Se questo è un uomo,

che ha finalmente un grande riscontro di critica e di pubblico. Fino al '77

(quando va in pensione, a sessant'anni), Levi esercita tre attività (mestieri

come li chiama lui), la fabbrica di vernici, come chimico, conferenze ed incontri

soprattutto con giovani studenti, per questo obbligo di testimonianza, e poi

scrive, pubblicando prima con pseudonimi e poi con il suo vero nome, racconti

e poesie.

Nel 1982 pubblica il suo primo, ed unico, romanzo:

Se non ora, quando. Nel 1986 pubblica il suo ultimo

libro, I sommersi e i salvati,

doloroso sommario di una vita di riflessioni sul suo anno di lager e sull'universo

concentrazionario. L'undici aprile del 1987, a settant'anni, si suicida.

Primo Levi era un uomo memoria.

Era ben cosciente di essere stato veramente e solamente un numero, in lager;

in conseguenza diretta di ciò era ben cosciente che l'essere sopravvissuto

significava che qualcun altro era morto al suo posto, e a questo altro, sommerso

perché era stato meno scaltro, o meno cattivo, o semplicemente meno fortunato,

sentiva di dover qualcosa.

Vergogna di non essere morti, ce l'ho anch'io: è stupido ma ce

l'ho. E' difficile spiegarla. E' l'impressione che gli altri siano morti al

tuo posto; di essere vivi gratis, per un privilegio che non hai meritato, per

un sopruso che hai fatto ai morti. Essere vivi non è una colpa, ma noi

la sentiamo come una colpa. (Se non ora, quando, pag. 219.)

Da questo senso di colpa di essere sopravvissuti, comune a moltissimi reduci,

deriva il dovere di testimoniare, e di continuare a farlo. Qualche giorno prima

di morire Levi si era lamentato con una sua amica per la sua memoria che cominciava

a svanire.

Comunque sia Levi era un grande scrittore e non ha scritto solo di lager e di

nazisti; con grande ironia poteva parlare di animali domestici o di fisica quantistica

o di storie preistoriche, o anche quando racconta del lager trova la forza di

farlo con l'ironia, che gli è propria, e che forse ha contribuito a salvargli

la pelle, almeno nel '44.

Paul

Steinberg

Un altro mondo

Parma, Guanda, 1997

Paul Steinberg, ebreo parigino,

nato a Berlino nel 1926, viene

deportato ad Auschwitz nel

1943, ancora adolescente.

Mi ha preso la curiosità di rileggere il libro di Primo Levi, quello

che è stato decisivo per la sua vocazione letteraria: Se questo

è un uomo. L'avevo solo scorso quando era apparso in Les temps

modernes verso il 1950. A quell'epoca, evitavo come la peste tutto quello

che si riferiva alla deportazione.

Scopro con stupore che lui parla a lungo di me, cambiando qualche particolare.

Mi chiama Henri, per esempio. Mi attribuisce ventidue anni, mentre ne avevo

appena diciotto, e una vasta cultura scientifica e letteraria, il che è

quanto meno eccessivo.

Tutto il resto non lascia spazio a dubbi. Imberbe, poliglotta : francese,

inglese, tedesco, russo. Intrattiene relazioni privilegiate con i prigionieri

di guerra inglesi. Mio fratello, morto al campo nell'inverno 1943-44: Philippe.

I miei intrighi per crearmi relazioni utili tra i capi-blocco e altri Prominent

del campo.

Strana impressione quella di vedersi a cinquant'anni di distanza attraverso lo

sguardo di un osservatore neutrale e sicuramente oggettivo.

Dalla sua descrizione esce l'immagine di un individuo piuttosto antipatico, insipido,

che considerava una piacevole compagnia, ma che non provava il minimo desiderio

di rivedere.

Pare che sappia che sono sopravvissuto, mi chiedo come. Deve aver senz'altro visto

giusto! Io ero probabilmente quell'essere obnubilato dall'idea di sopravvivere;

“chiuso in sé come in una corazza” dice Levi, e che sapeva attirarsi la

benevolenza e la pietà dei potenti, all'occorrenza, mostrando “le cicatrici

che ha sugli stinchi”. Un combattente solitario, freddo, calcolatore, che “sui

modi di sopravvivere in Lager possiede una teoria completa e organica”.

Se guardo, da osservatore neutrale, l'immagine che lui ha avuto di me, ebbene

dovevo essere stato proprio così, ferocemente determinato a fare qualsiasi

cosa per vivere, pronto ad usare tutti i mezzi a mia disposizione e con il dono

di saper risvegliare la simpatia e la compassione.

La cosa più strana di questo rapporto che sembra aver lasciato tracce così

precise nella sua memoria è che io non ho di lui alcun ricordo. Forse perché

avevo ritenuto che non potesse essermi utile? Questo confermerebbe a pieno il

suo giudizio.

Adesso provo un vero dispiacere. Primo Levi è morto. Non ho mai preso atto

del suo giudizio. Ha detto : “Darei molto per conoscere la sua vita di uomo

libero”. Sarei forse riuscito a cambiare il verdetto? A far valere le mie attenuazioni?

Non saprò mai se ho il diritto di sollecitare la clemenza della giuria.

Si è colpevoli di sopravvivere?

Nicola

Caracciolo

Gli ebrei e l'Italia durante la guerra 1940-1945

Bonacci Editore, Roma, 1986

Fra le molte interviste del libro, stralciamo

alcuni passi del dialogo fra Nicola Caracciolo

e Primo Levi (le interviste

sono state realizzate per una serie di documentari televisivi, trasmessi dalla

RAI)

Primo Levi

Il popolo tedesco di allora era un popolo di “Ja Sager”, di dicitori di “sì”,

un popolo obbediente, un popolo disciplinato nel bene e nel male: accettava

l'obbedienza prussiana. Io ho letto dei libri allucinanti sulla scuola tedesca

di allora, come la scuola abbia contribuito in modo preponderante a costruire

lo stato nazista in pochi anni...

Il culto della disciplina, il culto dell'obbedienza, il rifiuto dell'individualità,

vista come disordine...

Il Lager era organizzato in modo tale che i nostri contatti con le SS erano

ridotti a nulla: il campo era autogestito, le SS delegavano dei funzionari all'interno

del campo.

Nicola Caracciolo

I “Kapò”...

P.L.

Il capo, sì stranamente è prevalsa la pronuncia francese, ma invece

la parola è italiana e i tedeschi dicevano “capo”, non “capò”.

Il mio campo era un campo particolare: era una dipendenza di Auschwitz, era

un Nebenlager, cioè un campo laterale, che - ho saputo poi dopo - apparteneva

anche finanziariamente a un Trust tedesco, I.G. Farben-industrie, come fosse

la Montedison italiana: in sostanza l'aveva finanziato, e pagava alle SS un

affitto per noi. Mi pare che fosse 4 marchi al giorno pagato alle SS per uno

specialista, io ero specialista, e 3 marchi per un manovale, ed erano manovali

i nove decimi. Questi soldi venivano pagati alle SS le quali spendevano qualcosa

come 60 centesimi al giorno per il mantenimento, gli abiti e così via.

Quindi era un cospicuo affare per le SS quello di affittare diecimila lavoratori

al giorno a questa industria.

E c'era stato un contrasto addirittura fra la I.G. Farben e le SS in questo

senso, che se qualcuno si ammalava doveva venir curato purché la prognosi

fosse inferiore a 14 giorni. Se la prognosi era superiore a 14 giorni doveva

essere ucciso, e la popolazione dell'infermeria non doveva superare il dieci

per cento del campo. Era un contratto.

N.C.

Di modo che, quindi, quando uno andava in infermeria... da una parte c'era la

gioia del riposo ma dall'altra era molto pericoloso.

P.L.

Ho descritto poco fa la cecità irrazionale di questa ondata di distruzione

nei riguardi degli ebrei. Ma gli industriali tedeschi non erano così

ciechi e così irrazionali, non che fossero degli angeli, ma semplicemente

volevano avere una manodopera ragionevolmente efficiente. Ora un'équipe,

una squadra di operai che si rinnova continuamente non è efficiente.

Perciò esisteva una certa diarchia e una certa pressione da parte della

I.G. Farben-industrie perché non fossimo trattati in un modo troppo disastroso.

Per esempio erano ammesse senz'altro le punizioni corporali: schiaffi, pugni

e calci ne ho presi in abbondanza, ma non dovevano menomare, perché è

ovvio, un operaio con una caviglia slogata o col naso rotto rende di meno. Quindi

esisteva una influenza moderatrice da parte della industria tedesca: avevano

bisogno di manodopera, la sfruttavano fino all'estremo, era ammesso che la vita

media fosse tre mesi, che però tre mesi dovevano essere: bisognava che

questo materiale umano conservasse un minimo di efficienza.

N.C.

E questa caratteristica di mania dell'ordine nei campi come la spiega?

P.L.

Rifletteva follemente certe caratteristiche tedesche. Oltre alla sofferenza

nota, già descritta da me stesso e da infiniti altri del Lager, c'era

una miriade di sofferenze ulteriori: il fatto che i bottoni dovevano essere

cinque, i bottoni della giacca: se uno perdeva un bottone era una tragedia,

bisognava trovarne un altro e non si sapeva dove trovarlo e con che filo cucirlo

e con quale ago cucire, e le scarpe dovevano essere lucidate tra virgolette,

perché non c'era nessun lucido, e allora c'era un commercio clandestino

di unto, poteva essere catrame o vasellina o grasso da macchina con cui bisognava

strofinarsi le scarpe che erano a pezzi, erano strumenti di tortura, zoccoli

con la suola di legno, ma dovevano essere ogni mattina lucidate in qualche modo:

era la traduzione o forse la parodia della vita militare tedesca.

N.C.

E lei è stato salvato da un italiano a Auschwitz: ce lo può raccontare?

P.L.

Se sono vivo è per molti motivi, ma il principale è questo, che

lavoravo appunto in una fabbrica di prodotti chimici e ho lavorato quasi per

un anno e dieci mesi come manovale. Ora per mia fortuna mi hanno mandato un

certo giorno d'estate, era nel giugno del '44, a fare il manovale a una squadra

di muratori, a tirare su un muro. Ora non era tanto facile fare il manovale,

perché bisognava portare su il bugliolo con la calce che è molto

pesante, bisognava portarlo su una spalla, e io ho fatto un disastro, cioè

ho sparpagliato tutta la calce il primo viaggio che facevo, è il muro

era già alto e dovevo portarlo su per la scala, e mi sono accorto con

sorpresa e con felicità che i due in cima parlavano italiano fra loro,

e si son detti una frase, anzi uno parlava con l'accento piemontese, ha detto

a l'altro “Ah's capis, cun gent' parei” -eh, si capisce, con gente come questa

cosa vuoi che facciano. E allora gli ho detto “ma tu sei italiano”... e lui

m'ha detto “s'capis” “si capisce” era di Fossano.

Bene, quest'uomo che era un uomo molto strano e parlava pochissimo, sembrava

muto addirittura, mi ha adottato. Non mi ha detto niente o quasi niente, ma

da quel giorno fino a quando ha potuto mi ha portato ogni giorno una gavetta

di zuppa, ed era una zuppa strana dentro la quale ho trovato un po', di tutto:

una volta un'ala di passerotto con tutte le penne, un'altra volta ho trovato

un ritaglio della Stampa cotto, e un'altra

volta ancora dei noccioli di prugne.

Insomma evidentemente, l'ho saputo poi dopo, lui faceva una specie di colletta

nel suo campo tra gli italiani e raccoglieva tutti gli avanzi e me li portava

- si rendeva conto benissimo che era meglio che niente - e questo per me ha

fatto da complemento per le calorie che mancavano, perché il vitto del

campo era insufficiente non è che fosse nullo, erano circa 1500-1600

calorie che notoriamente non bastano.

Per un uomo che fa un lavoro pesante ce ne vogliono almeno 2400-2600. E lui

mi ha portato questa gavetta con suo rischio perché lui sapeva benissimo

che rischiava, che era proibito avere contatti extra-lavoro con noi. Ma lui

se ne infischiava. Alzava le spalle e dice: “cosa me ne frega”. Io glielo dicevo:

“guarda che è pericoloso, ti metto nei guai”. Avevamo combinato che invece

di darmi in mano la gavetta la nascondeva in un certo posto e io l'andavo poi

a prelevare: c'era una certa precauzione da parte sua.

N.C.

Lei l'ha rivisto poi dopo la guerra?

P.L.

Dopo la guerra l'ho rivisto: lui era arrivato in Italia molto prima di me. Io

appena tornato l'ho cercato, l'ho trovato, ho cercato di aiutarlo, gli ho fatto

avere quattrini, abiti, ho cercato di sdebitarmi, ma l'ho trovato ridotto malissimo,

lui era stato talmente traumatizzato dalle cose che aveva visto là ad

Auschwitz, che si era messo a bere. Era un uomo estremamente sensibile anche

se non parlava quasi mai, e le cose che aveva visto ad Auschwitz, a Suiss come

diceva lui, lo avevano colpito, l'avevano, come dire, ferito profondamente e

non voleva più vivere, diceva “in un mondo come questo non val la pena

di vivere”. E lui che era muratore, che era un bravo muratore, aveva smesso

di fare il muratore, faceva il ferrivecchi, comprava e vendeva ferro, e tutti

i quattrini che guadagnava se li beveva: e io che andavo a trovarlo ogni tanto

a Fossano gli ho detto “ma perché vivi in questo modo?”, e lui molto

freddamente mi diceva... “non val la pena di vivere, io bevo perché preferisco

stare ubriaco che sobrio”. Tanto che dormiva, s'ubriacava e dormiva all'aperto

- s'è preso una polmonite - io l'ho fatto ricoverare a Savigliana all'ospedale,

ma non gli davano il vino, e lui è scappato, e l'han poi trovato moribondo

in un canale, dove dormiva ubriaco. Insomma lui che non era un reduce da Auschwitz

è morto della malattia dei reduci.

Primo

Levi

Ad ora incerta

Garzanti, Milano, 1990

Il volume raccoglie tutte le poesie scritte da

Levi. Queste qui trascritte sono tutte del 1946, un anno dopo la liberazione

di Primo Levi da Auschwitz.

25 febbraio 1944

Vorrei credere qualcosa oltre,

Oltre che morte ti ha disfatta.

Vorrei poter dire la forza

Con cui desiderammo allora,

Noi già sommersi,

Di potere ancora una volta insieme

Camminare liberi sotto il sole.

9 gennaio 1946

Shemà è la poesia con cui

inizia Se questo è un uomo. La poesia fa chiaramente riferimento

alla preghiera ebraica dello Shemà Israel, la preghiera tratta

da Deuteronomio 6, con la quale l'ebreo credente ricorda continuamente l'esistenza

di Dio e della sua Legge.

Shemà

Voi che vivete sicuri

Nelle vostre tiepide case,

Voi che trovate tornando a sera

Il cibo caldo e visi amici:

Considerate se questo è un uomo,

Che lavora nel fango

Che non conosce pace

Che lotta per mezzo pane

Che muore per un sì o per un no.

Considerate se questa è una donna,

Senza capelli e senza nome

Senza più forza di ricordare

Vuoti gli occhi e freddo il grembo

Come una rana d'inverno.

Meditate che questo è stato:

Vi comando questa parole.

Scolpitele nel vostro cuore

Stando in casa andando per via,

Coricandovi alzandovi:

Ripetetele ai vostri figli.

O vi si sfaccia la casa,

La malattia vi impedisca,

I vostri nati torcano il viso da voi.

10 gennaio 1946

Anche nella libertà riconquistata, il ricordo del male tormenta chi è

sopravvissuto.

Alzarsi

Sognavamo nelle notti feroci

Sogni densi e violenti

Sognati con anima e corpo:

Tornare; mangiare; raccontare.

Finché suonava breve sommesso

Il comando dell'alba:

“Wstawac”:

E si spezzava il petto in cuore.

Ora abbiamo ritrovato la casa

Il nostro ventre è sazio,

Abbiamo finito di raccontare.

E' tempo. Presto udremo ancora.

Il comando straniero:

“Wstawac”.

11 gennaio 1946

Nel campo di transito di

Carpi-Fossoli, vicino Modena,

Levi era stato. Da lì era stato poi deportato ad Auschwitz.

Il tramonto di Fossoli

Io so cosa vuol dire non tornare.

A traverso il filo spinato

Ho visto il sole scendere e morire;

Ho sentito lacerarmi la carne

Le parole del vecchio poeta:

“Possono i soli cadere e tornare:

A noi, quando la breve luce è spenta,

Una notte infinita è da dormire”.

7 febbraio 1946

Il conservare la propria umanità permette di sopravvivere nel Lager, senza

perdere totalmente la propria dignità.

11 febbraio 1946

Cercavo te nelle stelle

Quando le interrogavo bambino.

Ho chiesto te alle montagne,

Ma non mi diedero che poche volte

Solitudine e breve pace.

Perché mancavi, nelle lunghe sere

Meditai la bestemmia insensata

Che il mondo ero uno sbaglio di Dio,

Io uno sbaglio nel mondo.

E quando, davanti alla morte,

Ho gridato di no da ogni fibra,

Che non avevo ancora finito,

Che troppo ancora dovevo fare,

Era perché mi stavi davanti,

Tu con me accanto, come oggi avviene,

Un uomo una donna sotto il sole.

Sono tornato perché c'eri tu.

11 febbraio 1946

Primo

Levi

Il sistema periodico

Einaudi, Torino, 1994

Anche in alcuni capitoli de Il sistema

periodico, Primo Levi

ritorna su episodi della sua detenzione ad Auschwitz-Monowitz.

Ogni capitolo porta il nome di un elemento chimico del sistema periodico e racconta

una storia reale o immaginaria in che ha per protagonista l'elemento in questione.

Il capitolo sul cerio racconta

l'importanza di questo materiale per la sopravvivenza nel campo:

Li mostrai al mio amico Alberto. Alberto cavò di tasca un

coltellino e provò ad inciderne uno: era duro, resisteva alla lama. Provò

a raschiarlo: si udì un piccolo crepitio e scaturì un fascio di

scintille gialle. A questo punto la diagnosi era facile: si trattava di ferro-cerio,

la lega di cui sono fatte le comuni pietrine per accendisigaro. Perché

erano così grandi? Alberto, che per qualche settimana aveva lavorato da

manovale insieme con una squadra di saldatori, mi spiegò che vengono montati

sulla punta dei cannelli ossiacetilenici, per accendere la fiamma. A questo punto

mi sentivo scettico sulle possibilità commerciali della mia refurtiva:

poteva magari servire ad accendere il fuoco, ma in Lager i fiammiferi (illegali)

non scarseggiavano certo.

Alberto mi redarguì. Per lui la rinuncia, il pessimismo, lo sconforto,

erano abominevoli e colpevoli: non accettava l'universo concentrazionario, lo

rifiutava con l'istinto e con la ragione, non se ne lasciava inquinare. Era un

uomo di volontà buona e forte, ed era miracolosamente rimasto libero, e

libere erano le sue parole ed i suoi atti: non aveva abbassato il capo, non aveva

piegato la schiena. Un suo gesto, una sua parola, un suo riso, avevano virtù

liberatoria, erano un buco nel tessuto rigido del Lager, e tutti quelli che lo

avvicinavano se ne accorgevano, anche coloro che non capivano la sua lingua. Credo

che nessuno, in quel luogo, sia stato amato quanto lui.

Mi redarguì: non bisogna scoraggiarsi mai, perché è dannoso,

e quindi immorale, quasi indecente. Avevo rubato il cerio: bene, ora si trattava

di piazzarlo, di lanciarlo. Ci avrebbe pensato lui, lo avrebbe fatto diventare

una novità, un articolo di alto valore commerciale. Prometeo era stato

sciocco a donare il fuoco agli uomini invece di venderlo: avrebbe fatto quattrini,

placato Giove, ed evitato il guaio dell'avvoltoio.

Dalla volontà di non sottomettersi nacque l'idea:

A sera io portai in campo i cilindretti, ed Alberto un pezzo di lamiera con un

foro rotondo: era il calibro preciso a cui avremmo dovuto assottigliare i cilindri

per trasformarli in pietrine e quindi in pane. Quanto seguì è da

giudicarsi con cautela. Alberto disse che i cilindri si dovevano ridurre raschiandoli

con un coltello, di nascosto, perché nessun concorrente ci rubasse il segreto.

Quando? Di notte. Dove? Nella baracca di legno, sotto le coperte e sopra il saccone

pieno di trucioli, e cioè rischiando di provocare un incendio, e più

realisticamente rischiando l'impiccagione: poiché a questa pena erano condannati,

fra l'altro, tutti coloro che accendevano un fiammifero in baracca.

Si esita sempre nel giudicare le azioni temerarie, proprie od altrui, dopo che

queste sono andate a buon fine: forse non erano dunque abbastanza temerarie? O

forse è vero che esiste un Dio che protegge i bambini, gli stolti e gli

ebbri? O forse ancora, queste hanno più peso e più calore delle

altre innumerevoli andate a fine cattivo, e perciò si raccontano più

volentieri? Ma noi non ci ponemmo allora queste domande: il Lager ci aveva donato

una folle familiarità col pericolo e con la morte, e rischiare il capestro

per mangiare di più ci sembrava una scelta logica, anzi ovvia.

Il capitolo Vanadio racconta un secondo avvenimento reale della

vita di Levi. Tornato, dopo la guerra, al lavoro di chimico inoltrò

un reclamo per un prodotto e, dalla Germania, gli rispose un tal Muller.

Quel nome gli ricordò il Muller di cui era stato dipendente

da detenuto, nella fabbrica I.G.Farben di Buna.

Doveva essere piuttosto autorevole, perché tutti lo salutavano per primi.