Il potere “necessario”. L’origine del potere temporale del vescovo di Roma ed i papi del'VIII secolo, di Andrea Lonardo (trascrizione della lezione tenuta presso San Giorgio al Velabro)

- Tag usati: costantino_imperatore, origine_potere_temporale_chiesa, san_giorgio_velabro, scritti_andrea_lonardo

- Segnala questo articolo:

Mettiamo a disposizione la trascrizione dell'incontro sull’origine del potere temporale del vescovo di Roma proposto dall’Ufficio catechistico di Roma, tenutosi il sabato 6/2/2010 presso la chiesa di San Giorgio al Velabro. Il calendario dei successivi incontri del corso è on-line sul sito dell’Ufficio catechistico della diocesi di Roma www.ucroma.it. Il testo è stato sbobinato dalla viva voce dell’autore ed è stato poi radicalmente risistemato, pur conservando lo stile informale della relazione stessa. Le trascrizioni dei precedenti incontri sono on-line nella sezione Roma e le sue basiliche. Le foto che illustrano l’itinerario descritto in questo testo sono on-line nella Gallery San Giorgio al Velabro.

Il Centro culturale Gli scritti 31/1/2012

Indice

- 1/ San Giorgio al Velabro: un’introduzione all’incontro

- 2/ Il potere temporale della Chiesa. La sua valutazione dipende dalla questione della sua origine: perché nacque il potere temporale del vescovo di Roma?

- 3/ La falsa Donazione di Costantino

- 4/ Il contesto storico in cui maturò il potere temporale della Chiesa

- 4.1/ L’impero bizantino impegnato sulle frontiere orientali e meridionali a motivo dell’invasione araba

- 4.2/ Il conflitto teologico e politico fra l’impero e la chiesa di Roma

- 4.3/ I longobardi divengono i veri signori d’Italia e premono su Roma

- 4.4/ L’appello ai franchi e l’alleanza che darà pian piano vita al nuovo impero

- 4.5/ La “realtà” del potere temporale della chiesa di Roma

- 4.6/ Le diaconie

- 4.7/ Costantino e la svolta epocale di fondare Costantinopoli abbandonando Roma: alle origini del potere temporale

- 4.8/ A mo’ di conclusione aperta: la nascita dell’Europa e l’origine del potere temporale della chiesa

- 5/ La visita della chiesa e della zona del Velabro

- 5.1/ L’Arco degli Argentari

- 5.2/ L’Arco quadrifronte di Giano

- 5.3/ Il Tempio rotondo di Ercole e quello rettangolare di Portuno

- 5.4/ Il portico della chiesa di San Giorgio al Velabro ed il campanile

- 5.5/ La chiesa di San Giorgio al Velabro

- 5.6/ L’abside con gli affreschi attribuiti al Cavallini

- 5.7/ L’iscrizione del cardinale John Henry Newman

- 5.8/ I bassorilievi murati sulle pareti del campanile

- Note al testo

1/ San Giorgio al Velabro: un’introduzione all’incontro

La chiesa di San Giorgio al Velabro sorge alle pendici del colle Palatino. Proprio nel Palazzo imperiale sul Palatino venne portato prigioniero San Martino I papa, di cui abbiamo parlato lo scorso incontro, nell’anno 653 per essere poi deportato a Costantinopoli ed essere infine deposto dall’imperatore con pubblica umiliazione. Possiamo immaginarlo mentre viene imbarcato al porto di Testaccio per discendere il Tevere e da lì essere condotto in oriente, dove morirà in esilio.

Anche Massimo il Confessore, il teologo di Martino I e grande difensore con lui del ditelismo, dovette percorrere lo stesso itinerario. Abbiamo ricordato come per lui la persecuzione fu ancora più dura. A Costantinopoli gli furono mozzate le mani e la lingua perché con esse aveva difeso le due nature di Cristo. Il martirio di questi due personaggi avvenne così alla metà del VII secolo.

Abbiamo visto poi, sempre nel precedente incontro, come Costante II, l’imperatore che li aveva perseguitati, giunse nel 663 a Roma nel corso della sua campagna contro i longobardi e, accolto festosamente dal papa, si fermò per 12 giorni nell’urbe, prima di ripartire dopo averla spogliata dei bronzi dei suoi monumenti.

Possiamo immaginare da questa chiesa alle pendici del Palatino anche questo episodio, ricostruendo con la fantasia lo stupore e la festa della popolazione romana in quei giorni: essa rivedeva dopo due secoli l’imperatore. Ma possiamo immaginare anche la delusione che seguì, quando tutti capirono che Costante II era sì giunto a Roma per onorare il papa, per compiere un pellegrinaggio, per opporsi ai longobardi, ma anche per spogliarla delle sue ricchezze perché ne aveva bisogno per continuare la sua campagna militare.

San Giorgio al Velabro ci aiuta ad immaginare un’altra dimensione della chiesa di quegli anni – così come della chiesa di tutti i tempi – quella della diaconia. Il clero di questa chiesa di San Giorgio e gli addetti laici ad essa ricevettero, insieme ad altre diaconie della città, lo specifico compito di servire i poveri di Roma. Possiamo immaginare qui l’accoglienza delle persone, il loro ascolto, il tentativo di venire incontro alle diverse esigenze, il sostegno alimentare, economico e spirituale dei tanti poveri che l’urbe che dovettero certamente aumentare in quegli anni man mano che i tempi si facevano più duri e l’impero faticava ad intervenire a sostenere l’economia cittadina.

Torneremo a parlarne più tardi, ma è bene sottolineare fin d’ora che questa chiesa dedicata espressamente al servizio dei poveri ci ricorda immediatamente che quella della carità è sempre stata una caratteristica del cristianesimo fin dalle origini, proprio perché appartiene intrinsecamente al messaggio evangelico. Evidentemente il ruolo di San Giorgio al Velabro come diaconia fu importante in particolare nell’VIII secolo, a motivo del crescente coinvolgimento dei papi nella gestione degli approvvigionamenti alimentari della città, ma il suo ruolo iniziò prima e proseguì successivamente.

È proprio nel corso del pontificato di papa Zaccaria (741-752), cioè alla metà dell’VIII secolo, che vennero traslate qui le reliquie di San Giorgio che erano precedentemente nel Palazzo Lateranense. Il Liber pontificalis, una cronaca redatta dallo scrinium pontificio che è una delle fonti più importanti per questo periodo, nel raccontare della traslazione del capo di San Giorgio in questa chiesa, ne parla come di una “venerabile diaconia”, segno che essa era già da tempo in attività.

Si può dire, come vedremo, che proprio con papa Zaccaria il processo che porta alla nascita del potere temporale della chiesa di Roma è quasi completato. Basti ricordare fin d’ora che durante il suo pontificato i longobardi attaccarono Ravenna e quindi l’impero perse quella che era allora la più importante città della penisola, la città dove risiedeva l’esarca, cioè il rappresentante in Italia dell’imperatore.

Quando Liutprando, che era il re del regno longobardo all’epoca, conquistò Cesena e mosse contro la capitale dell’esarcato, Zaccaria a piedi raggiunse prima Ravenna per dissuaderlo dall’avanzare ancora. Poiché il re non volle riceverlo e si ritirò, il papa proseguì il cammino in territorio longobardo giungendo fino a Pavia, che era la capitale della Langobardia – da lì viene il nome Lombardia. Solo a fatica riuscì a persuaderlo a risparmiare Ravenna. Da questi eventi, che analizzeremo meglio oggi, appare già evidente il ruolo politico che ormai giocava il papa in Italia: la sua autorità morale era l’unico argine all’avanzata longobarda. Il re desiderava, probabilmente, concedere una residua autonomia al vescovo di Roma nel Lazio, a condizione che questi lo lasciasse libero di conquistare i restanti territori imperiali nella penisola. Zaccaria si oppose a questo progetto e per alcuni anni ancora i rappresentanti dell’imperatore governarono Ravenna e il Lazio.

Nel 751, però, poco prima che Zaccaria morisse, il nuovo re longobardo Astolfo ruppe gli indugi e conquistò Ravenna. Ma già precedentemente per ben due volte i longobardi erano giunti alle porte di Roma, lasciando chiaramente intendere che erano ormai loro gli arbitri della situazione.

Fu allora il successore di papa Zaccaria, Stefano II, a recarsi a piedi a Pavia a chiedere al re che restituisse la libertà ai ravennati e che la città adriatica tornasse ad appartenere all’impero. Visto che il re era irremovibile, mostrò di voler tornare a Roma ed invece proseguì verso il regno dei Franchi, passando le Alpi a piedi.

Giunse alla corte franca, alla quale già i papi precedenti avevano chiesto aiuto senza successo, ed ottenne che i franchi scendessero a difendere Roma contro i longobardi. È la grande svolta che segnerà il futuro della chiesa di Roma ed, in fondo, dell’intera storia europea.

Quindi questo luogo, ci permette di immaginare Zaccaria mentre celebra in questa chiesa trasferendovi le reliquie di San Giorgio, così come Stefano II che continuò a promuoverla.

Una parola ancora sul Santo a cui è dedicata questa chiesa, prima di entrare nel tema specifico dell’incontro di oggi. San Giorgio è un soldato cristiano che venne martirizzato a Lydda in Palestina (l’odierna Lod in Israele) agli inizi del IV secolo, probabilmente da Diocleziano. È quindi una persona che ha testimoniato Cristo fino alla morte. Una passione leggendaria venne poi scritta della sua vita alla fine del IV secolo o nel secolo successivo, di cui si conoscono due versioni maggiori. La sua vicenda si amplificò pian piano fino a culminare nel famoso episodio della lotta con un drago non più simbolico, ma reale.

Bargellini[1] racconta con intelligenza che la leggenda di San Giorgio è manifestamente cristiana perché il santo, dopo aver liberato la principessa dal drago, non la sposa e non viene proclamato re, come accade nelle migliori fiabe, bensì si preoccupa che tutti coloro che egli ha liberato dal male si convertano alla fede e ricevano il battesimo.

Sull’episodio ritorna in maniera geniale G.K. Chesterton che scrive, riferendosi alla questione se sia bene parlare ai bambini del male e della morte:

«Le favole non danno al bambino la prima idea di uno spirito cattivo. Ciò che le favole danno al bambino è la prima chiara idea della possibile sconfitta dello spirito cattivo. Il bambino conosce dal profondo il drago, fin da quando riesce ad immaginare. Ciò che la favola gli fornisce è che esiste un San Giorgio che uccide il drago» (da G. K. Chesterton, The red angel, in Tremendous trifles)[2].

Il toponimo Velabro fa riferimento al rivolo che attraversava questo luogo, che è sempre stato malsano e tendente ad impaludarsi. Coll’andar del tempo è nata poi una spiegazione a posteriori di questo nome collegandolo ad un non meglio identificato vello aureo (velum auri), come vedremo nell’iscrizione della facciata.

2/ Il potere temporale della Chiesa. La sua valutazione dipende dalla questione della sua origine: perché nacque il potere temporale del vescovo di Roma?

Generalmente il potere temporale del vescovo di Roma e, più in generale, il potere temporale della Chiesa viene etichettato come una realtà negativa, come un fatto increscioso, come un rinnegamento dei principi evangelici, come qualcosa di cui ci si può al massimo vergognare e chiedere perdono.

Che sia un giudizio moralistico a priori appare evidente se si pongono le questioni che sole permetterebbero di giustificare affermazioni negative come quelle: quando è nato e perché è nato questo potere temporale a Roma? Come si è giunti a che il vescovo di Roma, il papa, esercitasse questo potere?

Ci si accorge subito dell’ignoranza collettiva su questo punto, anche per il fatto - già più volte rilevato nei nostri incontri - che l’alto medioevo è il periodo meno frequentato dalla nostra scuola. Se si chiede anche solo una datazione della nascita di questo potere, ci si accorge che la questione è molto complicata. Molti non la sapranno indicare, qualcuno risponderà sostenendo una tesi storica assolutamente superata che identificava il sorgere del potere temporale con eventi come la donazione di Sutri – ma allora il potere temporale nascerebbe da una donazione, da una vera e propria donazione, anche se non quella di Costantino[3]? L’ignoranza in materia è ancora più grave qui a Roma, dove almeno la passione per la storia locale potrebbe sopperire alla distrazione nei confronti della storia universale, spingendo ad approfondire la questione. La mia tesi di laurea[4] riguarda proprio questo argomento e proverò a sintetizzarne oggi il contenuto.

Un primo dato importante da sottolineare è che l’origine del potere temporale della chiesa dipende da un processo e non da un fatto singolo. Questo appare con evidenza dal fatto che gli storici non sono d’accordo nel fornire una data precisa di questo inizio, proprio perché questo potere si sviluppa nel tempo e non è un evento puntuale. Non c’è una guerra, una rivolta, un’ascesa improvvisa di qualcuno al comando, ma un crescendo che solo ad un certo punto apparirà retrospettivamente come un fatto compiuto.

Nella tesi l’ho chiamato “il potere necessario”, proprio perché matura dentro una serie di eventi storici come una via obbligata che permise la continuità dell’autonomia di Roma negli sconvolgimenti del tempo. Per cui si potrebbe dire - anticipando già ora le conclusioni – che come fu un evento inarrestabile ed, in fondo, provvidenziale, visto col senno di poi, la fine ottocentesca dello Stato della chiesa, così era stato altrettanto “necessario” ed, in fondo, altamente positivo il suo sorgere. Ma non anticipiamo troppo.

Dunque gli storici non sono d’accordo a fissare una data d’inizio del potere temprale del vescovo di Roma. Alcuni sottolineano l’importanza degli anni 680-681. Sono quelli del Concilio Costantinopolitano III che abbiamo visto la scorsa volta. Con quel Concilio l’imperatore accolse le tesi romane e, quasi contemporaneamente, concluse una pace con i longobardi ed istituì il “ducato” romano – anche se la sua datazione è discussa – cioè in qualche modo creò una nuova suddivisione territoriale all’interno dell’esarcato di Ravenna.

Altri hanno sottolineato l’importanza del 726 quando l’imperatore impose una maggiorazione delle tasse alla “provincia” in Italia, tasse che il pontefice e la popolazione romana si rifiutarono di pagare - e contemporaneamente dette inizio alla crisi iconoclasta che lo contrappose nuovamente a Roma.

Altri ancora sottolineano l’importanza del 732-733 quando l’imperatore emise un secondo decreto fiscale sull’Italia e, di fatto, staccò da Roma le province del sud, assumendosi in proprio la riscossione dei tributi e staccando l’autorità dei vescovi dell’Italia meridionale dall’urbe, subordinandoli a Costantinopoli.

La donazione di Sutri cade fra queste due date, e precisamente nel 727/728, quando i longobardi conquistarono la cittadina e la restituirono poi al pontefice: ma è immediatamente evidente che quello di Sutri è un episodio assolutamente secondario, perché restituirla al papa vuol dire riconoscere l’autorità che egli ha su Roma! Ma da che momento e perché il pontefice ha un’autorità su Roma?

Per la maggior parte degli studiosi oggi la data decisiva è quella del 752, quando il papa Stefano II si recò presso la corte franca ad implorare un intervento contro i longobardi. Questo viaggio – come abbiamo già detto – fu certamente decisivo, ma da solo, senza le premesse storiche che vedremo, non avrebbe portato alle conseguenze che di fatto ebbe.

Certo è che in questo lungo iter, i due pontificati di Zaccaria – colui che ha traslato qui le reliquie di San Giorgio – e del suo successore Stefano II sono importantissimi, ma solo dentro un processo di lungo periodo.

Ovviamente la questione del “quando” nacque il potere temporale della chiesa implica quella del “come”. Come nacque questo ruolo civile del vescovo di Roma e perché? Se non si risponde a queste questioni è impossibile poi rispondere alla grande questione che più ci interessa: fu una maledizione o invece uno sviluppo in qualche modo importante e positivo e tale da assicurare la continuità con la storia romana precedente?

3/ La falsa Donazione di Costantino

Per sgombrare il campo da false ipotesi, ma anche da un pregiudizio ricorrente, è utile fermarsi un attimo sulla sopravvalutata questione della presunta donazione costantiniana.

È oramai appurato che la cosiddetta Donazione di Costantino è un documento che venne prodotto proprio alla metà dell’VIII secolo – lo si può collegare proprio al tempo dei pontificati di Zaccaria e di Stefano II, senza poterne fornire una datazione più precisa.

Ma è altrettanto certo che tale documento non giocò alcun ruolo nella questione dell’origine del potere temporale. Non si sa bene esattamente per quale finalità tale documento sia stato prodotto, ma quello che è certo è che i papi lo utilizzarono solo a partire dalla fine del XII secolo, quando il potere temporale era un fatto oramai consolidato da secoli. La falsa Donazione fu, infatti, utilizzata nel basso medioevo in chiave antitedesca[5] nella difficile questione della “lotta delle investiture” e in quella altrettanto complessa della definizione dei rapporti fra potere temporale e spirituale, fra impero e papato[6].

Quindi la Donazione di Costantino, di fatto, non svolse alcun ruolo nella genesi del potere temporale della Chiesa. Piuttosto è un documento che attesta la consapevolezza che ormai tale potere era un dato di fatto cui si voleva accreditare anche una motivazione provvidenziale.

Proprio la Donazione di Costantino aiuta a porre in maniera precisa la questione: se Costantino non ha mai donato al pontefice il potere temporale, quando e come egli di fatto iniziò ad esercitarlo?

Prima di esaminare in positivo come nacque il potere temporale, vale la pena soffermarsi un istante sulla questione della dimostrazione della falsità della Donazione di Costantino, perché è un episodio estremamente interessante, ben al di là delle sue abituali e stantie presentazioni.

Come è noto la dimostrazione filologica che si trattava di un falso avvenne per opera di Lorenzo Valla, un umanista nato a Roma. Egli nel 1440 scrisse presso la corte del re di Aragona (a Gaeta o a Capua) una declamatio De falso credita et ementita Constantini donatione, cioè un discorso sulla donazione di Costantino falsamente creduta e adulterata.

Egli fece notare che il latino del testo non era quello degli inizi del IV secolo, bensì un latino che già risentiva degli influssi barbarici. Inoltre nel testo si parlava di Costantinopoli come di una città non solo ormai pienamente edificata e se ne parlava come della sede del patriarca ecumenico, riferimenti che rimandavano ad un’epoca chiaramente successiva.

Valla dimostrò inoltre come nelle più antiche raccolte giuridiche non vi era accenno alla Donazione, segno che il testo era successivo ad esse. Valla ricordò anche come non fosse plausibile all’epoca di Costantino una donazione della parte occidentale dell’impero al vescovo di Roma, tanto più che l’imperatore continuò poi tranquillamente a governare per secoli l’impero nella sua totalità dopo la presunta donazione, come abbiamo visto anche nei nostri incontri.

Ma è interessante ricordare due cose che vengono abitualmente dimenticate in merito all’operato dell’umanista romano autore della confutazione. In primo luogo che Lorenzo Valla, pur essendo un polemista nato, non riteneva assolutamente la sede romana un avversario da combattere. Infatti, egli desiderava tornare a lavorare nell’urbe come umanista a servizio della curia pontificia. Cosa che, in effetti, gli riuscì otto anni dopo il suo scritto, nel 1448, quando si trasferì a Roma - ma già nel 1444 e nel 1446 era venuto in visita nell’urbe per omaggiare il pontefice. Finalmente ottenne gli ordini minori e divenne canonico lateranense, con gli annessi benefici tipici dell’epoca, fino alla morte avvenuta nel 1457. Venne sepolto così nella basilica di San Giovanni e tuttora la sua tomba è visibile nella prima cappella appena dopo l’ingresso laterale dal transetto[7].

Questo fatto ci mostra quanto poco il suo scritto fosse all’epoca rivoluzionario e come egli fosse infine riuscito ad appartenere, come desiderava, all’entourage del papa di allora.

Un secondo elemento deve essere ricordato e precisamente il fatto che se la donazione fu definitivamente dimostrata falsa dal Valla dal punto di vista filologico, moltissimi letterati e uomini di curia la ritenevano falsa ben prima del suo scritto.

Il famoso giurista Baldo degli Ubaldi, ad esempio, alla metà del trecento ne negava la validità: argomentava molto semplicemente che il potere temporale del papa si fondava sulla ragione naturale e sul diritto delle genti, senza che si dovesse ricorrere ad un testo dubbio.

Ma soprattutto era stato prima del Valla il cardinale Niccolò da Cusa (detto il Cusano; 1401-1464) a negarne espressamente l’autenticità nel 1433. Al Concilio di Basilea aveva prodotto uno scritto intitolato De concordantia catholica, nel quale affermava che della donazione non c’era traccia, nei “testi autorevoli e nelle storie affidabili” (in authenticis libris et historiis approbatis) antichi[8].

Sarà solamente con la riforma protestante e poi, soprattutto, con l’ottocento al momento del sorgere della questione romana, che il testo di Valla sarà utilizzato non più semplicemente come una tipica espressione della filologia umanistica, bensì per screditare la sede papale come se essa ancora alla metà del quattrocento si appoggiasse a quel documento come elemento determinante per giustificare l’esistenza dello Stato della Chiesa. In realtà l’influsso storico dell’opera del Valla fu decisamente modesto.

Dunque, la falsa Donazione di Costantino è un documento della metà dell’VIII secolo che attesta che a quel tempo ormai il pontefice possedeva un potere temporale. È quindi un documento post eventu che non fonda l’accaduto, bensì lo presuppone. Ma allora – torniamo alla nostra questione – da dove ha origine storicamente il potere temporale del vescovo di Roma?

4/ Il contesto storico in cui maturò il potere temporale della Chiesa

Per rispondere, ricostruiamo allora il contesto storico che determinò lo sviluppo di tale potere.

Non avremo modo di soffermarci in particolare su un solo pontificato in particolare, come abbiamo fatto la scorsa volta con Martino I, ma per dirvi subito la grandezza dei papi di cui parleremo pensate che fra di essi sono fra i santi Leone II, Benedetto II, Sergio I, Gregorio II, Gregorio III e Zaccaria. E pensate, fin d’ora, al coraggio che ebbero se per difendere Roma o Ravenna giunsero, come vedremo, fino a Costantinopoli (papa Costantino), fino a Pavia (papa Zaccaria e Stefano II), addirittura fino a Reims, (ancora papa Stefano II), con i mezzi dell’epoca.

4.1/ L’impero bizantino impegnato sulle frontiere orientali e meridionali a motivo dell’invasione araba

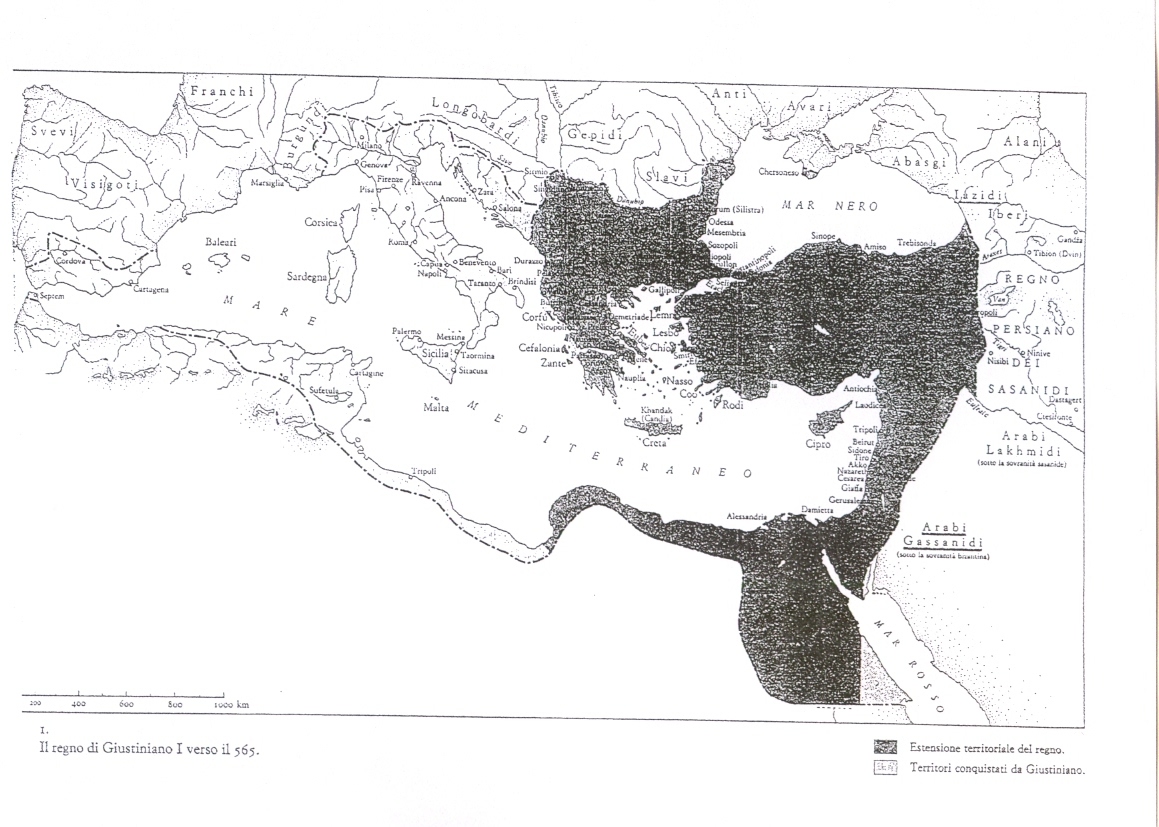

Innanzitutto si deve rilevare che nell’VIII secolo aumentò la pressione araba contro l’impero bizantino, obbligando l’imperatore a concentrarsi nella difesa dei propri territori e della stessa capitale.

Gli arabi, infatti, che già avevano conquistato in pochi decenni tutta la Siria, la Palestina e l’Egitto, erano dilagati in tutti i possedimenti imperiali dell’Africa del nord giungendo a passare nel 711 lo stretto di Gibilterra. In quell’avanzata, era caduta anche Cartagine e la Sicilia era diventata in occidente l’avamposto bizantino contro gli arabi – abbiamo già visto come l’esarca Olimpio ai tempi di Martino I era morto combattendo in Italia contro gli arabi e come Costante II aveva fatto di Siracusa la città chiave della difesa contro l’avanzata islamica.

Ma soprattutto era l’Anatolia stessa ad essere sotto attacco, fino alle porte della stessa Costantinopoli. La capitale venne assediata per quattro lunghi anni consecutivamente, dal 674 al 678 e, successivamente, nel 717. Lì si arrestò l’ondata araba che sembrava fino a quel momento invincibile. Costantinopoli resistette e, fino al pericolo turco che si profilerà dopo il 1000, la sua incolumità venne assicurata. Ma certamente l’impero doveva ormai concentrarsi sui confini orientali, perché il mondo arabo era in costante ebollizione.

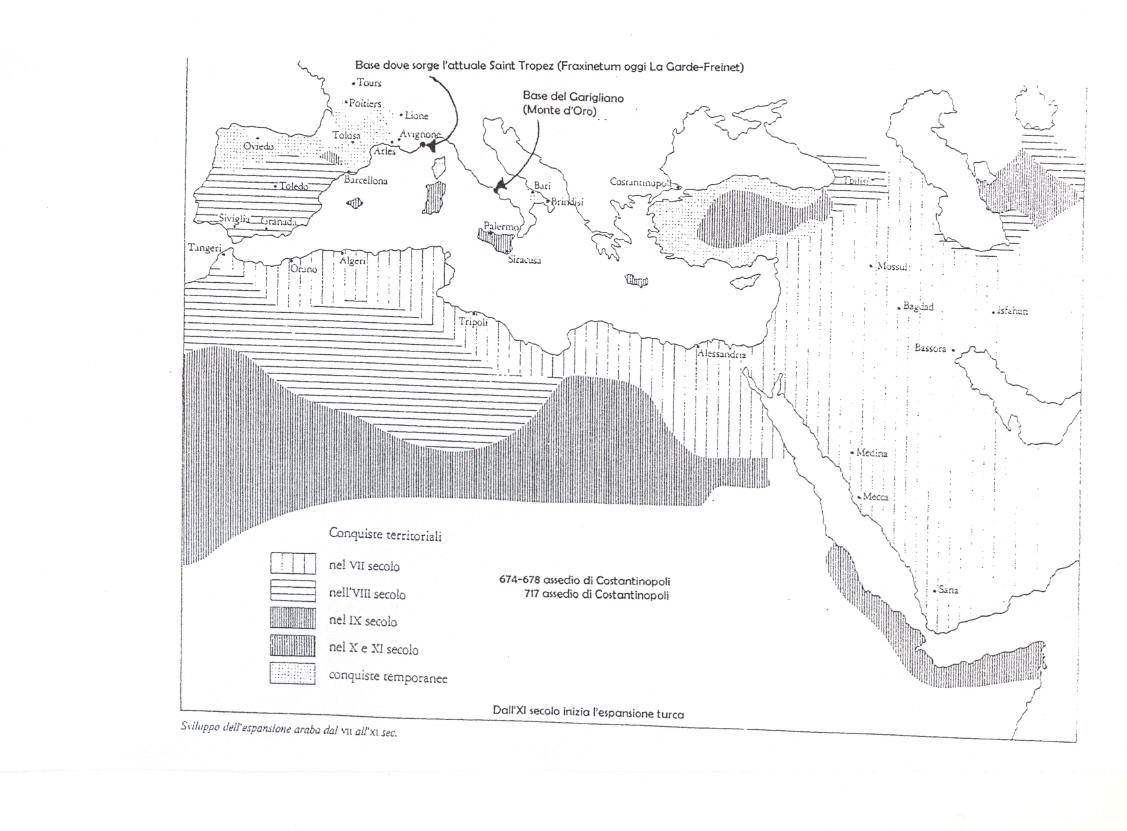

Anche in occidente la situazione internazionale era in evoluzione. Innanzitutto ancora una volta a motivo degli arabi. Essi, con due successive campagne belliche, dopo essere sbarcati nella penisola iberica, attaccarono i territori al di là dei Pirenei nel 721 e nel 737-739, giungendo la seconda volta a lambire il fiume Rodano.

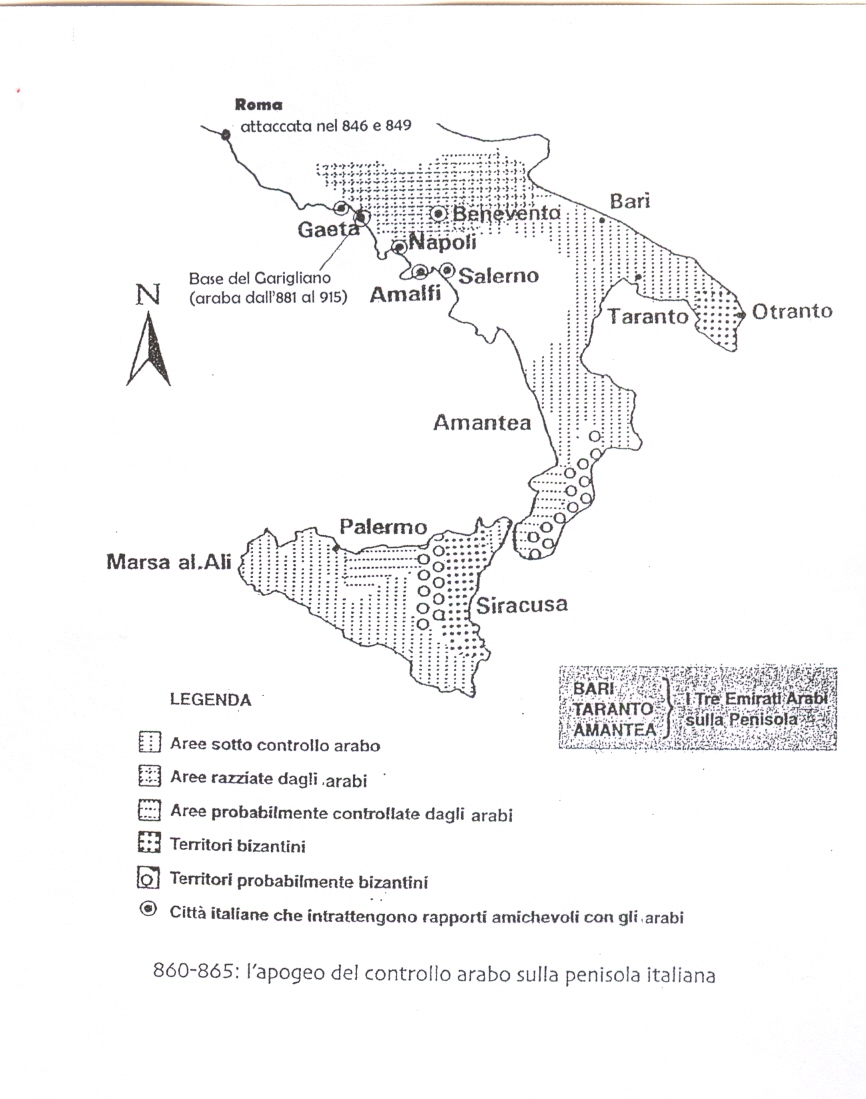

Si pensi, per ricordare il pericolo che allora corse l’Europa – pericolo che raramente appare nei volumi di storia delle nostre scuole - che alla metà del IX secolo per circa 50 anni gli arabi ebbero delle basi piratesche avanzate sia alla foce del Garigliano, cioè dove cade l’odierno confine tra Lazio e Campania, sia a nord dove sorge oggi Saint-Tropez. Dalle loro basi per ben due volte giunsero ad attaccare Roma, riuscendo a saccheggiare San Pietro e San Paolo fuori le mura nell’846 e venendo invece sconfitti ad Ostia nell’849[9].

Dunque un primo elemento da considerare è il crescente indebolimento dell’impero. La pressione del nemico distolse molte delle risorse e delle energie precedentemente dedicate a mantenere l’unità dell’impero ed, in particolare, a sostenerne la parte occidentale.

4.2/ Il conflitto teologico e politico fra l’impero e la chiesa di Roma

Contemporaneamente bisogna però ricordare che l’impero, pur indebolito, lottò a lungo per mantenere il controllo su Roma e sull’Italia, cioè sui territori che gli appartenevano. All’inizio dell’incontro abbiamo ricordato come alla metà del VII secolo, Martino I fu deportato a Costantinopoli e poi deposto.

Sappiamo con certezza che, fino alla consacrazione di papa Zaccaria, i papi dovevano attendere il permesso del’imperatore per diventare vescovi di Roma. San Zaccaria fu il primo ad essere ordinato vescovo subito dopo l’elezione, senza attendere un pronunciamento imperiale e, da allora, solo dopo l’effettivo inizio del pontificato si cominciò ad informare l’imperatore.

Nei decenni che stiamo considerando l’imperatore poteva far attendere mesi e mesi prima di concedere l’autorizzazione. Questo avveniva non solo perché le comunicazioni fra Roma e Costantinopoli erano difficili, ma anche perché l’imperatore faceva così intendere di essere lui il vero signore dell’urbe. Si pensi, ad esempio, a Leone II, il successore di papa Agatone, che dovette aspettare un anno e mezzo prima di essere consacrato vescovo, oppure a Benedetto II che dovette aspettare un anno. La chiesa di Roma, fino all’elezione di Zaccaria, aveva così dei periodi di sede vacante lunghissimi.

Ma ci furono anche alcune scelte imperiali determinate che generano momenti di tensione altissima e che portarono Roma a sentirsi sempre meno compresa da Costantinopoli. Innanzitutto alla fine del VII secolo, e precisamente negli anni 691-692, l’imperatore Giustiniano II convocò un sinodo che fu poi detto Quinisesto, perché emanava decreti che completavano il quinto ed il sesto Concilio ecumenico. In particolare prescrisse che fosse riconosciuto al patriarca di Costantinopoli lo stesso ruolo di Roma. Quando papa Sergio si oppose, l’imperatore cercò di farlo deportare, come era avvenuto a Martino I, senza successo. Fu addirittura il papa a proteggere sotto il suo letto l’ufficiale bizantino mandato a catturarlo, perché il popolo romano non linciasse l’esecutore dell’ordine imperiale.

Al tempo di papa Costantino, l’imperatore ingiunse poi al pontefice di recarsi a Costantinopoli per omaggiarlo e per obbligarlo a firmare i decreti imperiali. Il viaggio avvenne nel 710-711 e fu, di fatto, l’ultima violenza che Costantinopoli riuscì ad imporre al papa. Una volta che Costantino uscì dalla città e raggiunse Napoli, i soldati imperiali misero a morte tutti gli ecclesiastici reggenti della chiesa che il papa aveva lasciato a guidare Roma in suo nome. Era evidente come l’imperatore voleva controllare Roma con la forza e che, una volta che il papa aveva abbandonato la città, non c’era chi potesse difendere l’urbe. Per questo, quando il papa finalmente tornò dal lunghissimo viaggio fu accolto con enorme gioia dai romani. I due viaggi di Martino I, come deportato, e di Costantino, come ospite convocato d’obbligo, a cinquant’anni di distanza, mostrano la mano pesante dell’oriente su Roma. Ma, dal ritorno a Roma di papa Costantino, cessò l’efficacia delle successive azioni anti-romane ordite dall’impero.

Nel lungo pontificato di Gregorio II (715-731) addirittura per ben sei volte i messi imperiali cercarono di rapire il papa, ma la popolazione era ormai schierata tutta con il pontefice e nessuna di queste azioni andò in porto. Questa volta due grandi questioni motivarono l’azione anti-romana. Innanzitutto l’imperatore cercò di imporre un fisco più oneroso a tutti i possedimenti imperiali d’Italia. Il papa, insieme a tutta la popolazione, si oppose - questo primo decreto fiscale viene datato fra il 722 e il 725. Una volta che l’imperatore si rese conto della disobbedienza dell’Italia emanò un secondo decreto, negli anni 732-733, con il quale imponeva la nuova tassazione al sud della penisola e distaccava le diocesi dell’Italia meridionale da Roma sottoponendole alla giurisdizione di Costantinopoli. Fu un provvedimento decisivo nella storia altomedioevale della penisola che ebbe come conseguenza da un lato la fine degli approvvigionamenti alimentari dalla Sicilia alla volta di Roma, dall’altra il passaggio delle diocesi del sud al mondo bizantino, mentre precedentemente esse appartenevano ancora all’ambito latino.

L’altra grande questione che oppose l’imperatore a Roma fu quella delle immagini che conosceremo meglio nel prossimo incontro. Per ora basti dire che nel 726 ebbe inizio in oriente l’iconoclastia, cioè la distruzione delle immagini, con la rimozione di un’icona di Cristo che era all’ingresso del Palazzo imperiale. Nel 730 si passò da episodi isolati ad un vero e proprio editto con il quale l’imperatore ordinò la rimozione delle immagini, accusando chi le utilizzava di idolatria.

Roma immediatamente si oppose affermando che, poiché il Figlio di Dio si era fatto uomo, le immagini, anche se non dovevano essere divinizzate, dovevano essere venerate a motivo dell’incarnazione per la quale Dio si era reso visibile.

L’opposizione di Roma alla politica fiscale ed alla teologia iconoclasta ebbero come reazione l’attacco imperiale a Gregorio II con i sei tentativi di deportazione che abbiamo ricordato. Ma Roma era ormai cambiata, rispetto ai tempi di Martino I ed anche di papa Costantino, quando la resistenza della popolazione non aveva potuto salvare i due papi dagli ordini imperiali. Questa volta i messi imperiali dovettero tornarsene indietro senza esito. Roma era ormai in grado di resistere alle pressioni imperiali.

D’altro canto, Roma continuò a professare fedeltà all’impero. Ci furono tentativi di ufficiali locali di guidare una sedizione di Costantinopoli, ma il papa si oppose. L’urbe apparteneva all’impero, ma chiedeva a Costantinopoli una politica fiscale meno esosa e la rinuncia all’iconoclastia.

La crisi iconoclasta si acuì sotto papa Gregorio III (731-741). Proprio nel suo primo anno di pontificato, nel 731, il papa convocò un sinodo anti-iconoclasta con cui condannò come eretiche le posizioni costantinopolitane.

Dalle cronache della vita di Gregorio III emerge chiaramente che, a motivo della crisi in atto, i messi del pontefice non avevano più libero accesso in Sicilia, ormai distaccata da Roma. Il papa, infatti, inviò numerosi ambasciatori con lettere che invitavano a cessare la distruzione delle icone e la persecuzione dei cristiani che le utilizzavano. Ma furono tutti bloccati nel sud Italia ed imprigionati o rispediti indietro. La frattura fra Costantinopoli e Roma si andava accentuando.

Con Zaccaria (741-752), succeduto a Gregorio III, l’impero si fece definitivamente lontanissimo. La sua debolezza gli impediva di preoccuparsi di Roma e, d’altro canto, le tensioni dovute alla crisi iconoclasta facevano sì che Roma avesse grande diffidenza verso Costantinopoli.

Così avvenne che, quando i longobardi attaccarono Ravenna e la presero, nessun esercito bizantino si mosse in difesa del porto adriatico. Solo il pontefice si incamminò verso il regno longobardo ad implorare che la libertà fosse restituita a Ravenna. L’impero non aveva più i mezzi per intervenire nell’Italia centrale: aveva ormai concentrato la sua azione solo sulla costa veneta e nell’Italia meridionale.

4.3/ I longobardi divengono i veri signori d’Italia e premono su Roma

Ma il sorgere del potere temporale del vescovo di Roma non si spiegherebbe senza un ulteriore elemento decisivo: l’emergere progressivo della potenza longobarda. Mentre la forza dell’impero andava scemando e Roma era sempre il punto di riferimento decisivo negli equilibri dell’Italia centrale, i longobardi accentuarono le loro azioni di conquista, mostrando chiaramente di volersi sostituire ai bizantini nel comando dell’Italia.

Sono note una serie di azioni successive prima contro Sora e Arpino (da parte del duca di Benevento, ai tempi di papa Giovanni VI), poi contro Cuma (da parte del duca di Benevento), contro Narni (da parte del duca di Spoleto), contro Classe, il porto di Ravenna (da parte del re) - le 3 azioni sono degli anni 717 e 718, gli stessi anni del II assedio arabo di Costantinopoli. I longobardi catturarono poi molte città dell’Emilia, attaccarono la Pentapoli, poi ancora Osimo. In tutte queste circostanze fu il papa che si mosse per chiedere indietro le diverse città. Per Cuma e per Classe intervennero anche l’esarca e il duca bizantino di Napoli, ma di concerto con il pontefice che era evidentemente sempre più decisivo.

Nel 727-728 avvenne la famosa presa di Sutri. Dal contesto delineato si vede come è un episodio assolutamente uguale a tanti altri e che viene sopravvalutato dalla critica storica. Anche questa volta il papa si mosse ed ottenne la restituzione della cittadina da parte dei longobardi.

La cosa che appare evidente è che non è questione della singola restituzione - o donazione che dir si voglia - di una particolare cittadina alla chiesa di Roma: ciò che è emerge invece è che è il papa ad essere ormai l’unica autorità che viene ascoltata dai longobardi. Certo essi hanno tutto l’interesse ad averlo dalla loro parte, ma, di fatto, la sua autorità è enorme. Il pontefice si muove con la sua autorità morale e spirituale e anche se non sempre riesce ad ottenere il ritorno alla libertà di tutti i luoghi occupati, egli è di fatto l’unica voce che si leva a difesa dei territori del vecchio impero. La sua autorità si impone non con la forza delle armi, ma certamente è già un’autorità temporale e civile che interviene nelle questioni di “politica estera” e “interna”, potremmo dire.

I longobardi non solo conquistarono più volte numerosi centri appartenenti all’impero, ma si presentarono anche in quegli anni per ben due volte alle porte di Roma, non osando però attaccarne le mura. Una prima volta il re scese insieme all’esarca che ancora cercava di catturare il pontefice Gregorio II e portarlo a Costantinopoli

Una seconda volta il re si presentò fuori le mura al tempo di Gregorio III, dopo aver conquistato Amelia, Orte, Bomarzo e Blera. Le fonti dicono che, in quell’occasione, fece tagliare nelle campagne romane i capelli alla longobarda ed obbligò i nobili dei territori occupati a vestirsi alla maniera longobarda. L’azione di forza nasceva dall’intenzione del re longobardo Liutprando di riunire sotto di sé i due ducati di Spoleto e Benevento, che erano allora autonomi, chiedendo evidentemente a Roma di accettare l’evoluzione politica che si andava profilando.

Questa volta fu papa Zaccaria a recarsi dal re longobardo a Terni. Con il suo viaggio ottenne che fossero liberate le quattro cittadine occupate ed, inoltre, anche il ritorno alla libertà di Osimo, Ancona, Numana e dei prigionieri di Ravenna che erano stati catturati.

Ma il re riprese subito l’azione contro i territori imperiali e nel 742 attaccò Ravenna, dopo aver conquistato Cesena. Zaccaria intraprese allora un secondo viaggio per incontrarlo. All’arrivo del papa, il re si ritirò nei territori longobardi per evitare di dover parlamentare con lui. Allora il papa proseguì il suo viaggio a piedi fino a Pavia per scongiurare il re a non invadere il territorio di Ravenna.

In questa occasione erano stati l’esarca e l’arcivescovo di Ravenna ad inviare messaggeri a Roma per implorare il papa ad intervenire in loro difesa. Si vede da questi fatti come la situazione si era rovesciata rispetto ad alcuni decenni prima. Precedentemente era l’esarca che comandava ed aveva autorità sul papa, giungendo addirittura ad eseguirne la deportazione a Costantinopoli. Ora era il pontefice l’unico a cui Ravenna si poteva rivolgere per chiedere aiuto, al fine di non cadere in mano longobarda. Costantinopoli non interveniva più e Zaccaria era l’unico appoggio rimasto a Ravenna.

Nel raccontare questi episodi si dice, nel Liber pontificalis, che il papa partì per incontrare il re “non come un mercenario, ma come un vero pastore che lasciò le sue pecore per andare a soccorrere quelle che erano in pericolo di vita”, cioè quelle di Ravenna. Affermando questo la curia romana era ben cosciente del ruolo “temporale”, civile, che ormai il papa giocava in Italia.

Ed era un ruolo storicamente “necessario”, come dicevamo all’inizio. Non era un abuso di potere. Piuttosto, nel vuoto di potere che si era creato, il papa utilizzava la sua autorità in difesa dell’impero, ma, al contempo era egli stesso a divenire la vera autorità, poiché i bizantini non avevano più una capacità operativa nel centro Italia.

Le cose si complicarono nuovamente quando il nuovo re longobardo Ratchis attaccò Perugia, venendo così ad interrompere l’unica via di collegamento con Ravenna. Per la terza volta il papa uscì da Roma e si recò a Perugia, scongiurando il nuovo re di cessare dalla sua offensiva. Anche questa volta l’azione diplomatica pontifica ebbe successo.

Ma, alla morte di Ratchis, gli succedette Astolfo che, nel 751, consolidò il potere su Benevento e Spoleto e prese Ravenna. Con la caduta di Ravenna il potere imperiale era definitivamente finito nel centro Italia. Solo Roma e il Lazio non erano ancora in mano longobarda e, nell’urbe, la vera autorità era ormai il pontefice

4.4/ L’appello ai franchi e l’alleanza che darà pian piano vita al nuovo impero

In questo contesto si inserisce un ulteriore evento capitale: la decisione romana di chiedere aiuto ai franchi. Nel tempo, il rapporto con il nord Europa si era fatto sempre più stretto, soprattutto a motivo dei pellegrinaggi frequenti che i dignitari, insieme a tanti pellegrini, compivano alla tomba di Pietro.

I pontefici si erano anche preoccupati dell’evangelizzazione dei popoli del nord, inviando monaci e poi vescovi in quelle terre. Abbiamo già parlato, nell’incontro su San Gregorio Magno, ad esempio, dell’invio di Sant’Agostino di Canterbury con 40 monaci presso gli angli.

Ora, dinanzi all’avanzata longobarda che stava per imporre il suo potere sulla stessa Roma o, comunque, di porla sotto rigido controllo, i pontefici decisero di fare appello ai franchi. Una prima ambasciata con richieste di aiuto venne inviata ai tempi di Gregorio III, quando Liutprando era sceso ad assediare Roma. Ma a quel tempo i franchi erano ancora alleati dei longobardi e Carlo Martello non offrì alcuni aiuto.

Fu, invece, il successore di Zaccaria, ossia Stefano II (752-757), a stringere alleanza con i franchi. Ravenna era caduta durante il pontificato di Zaccaria ed Astolfo aveva preso a dimorare nella antica capitale dell’esarcato ormai scomparso. Il re longobardo, dopo aver promesso la pace, era invece sceso fino a Ceccano nei pressi di Roma per poi tornare a Pavia.

Nell’anno 753 Stefano II si mise in viaggio alla volta di Pavia per chiedere al re di desistere dai suoi propositi. Visto che non otteneva nulla, invece che tornare nell’urbe decise di varcare le Alpi e di raggiungere la corte franca. Partì da Pavia il 15 novembre e il 6 gennaio 754 arrivò a Ponthion, poco prima di Reims, fermandosi a dimorare presso il monastero di St-Denis vicino Parigi per riprendersi dal faticosissimo viaggio.

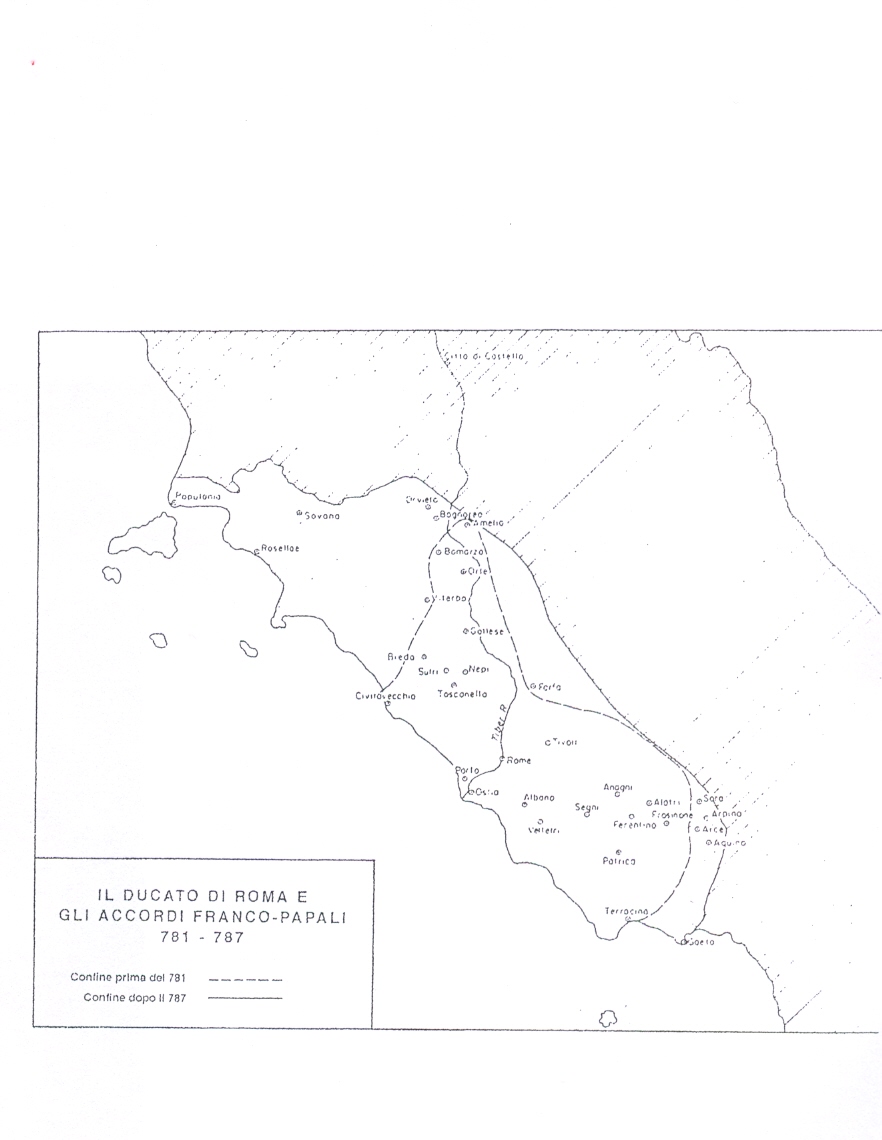

Nel 754 Pipino, a Quierzy-sur-Oise (una località a nord di Reims) strinse un’alleanza con il pontefice, impegnandosi a difendere dai longobardi i territori di fatto ormai governati dal vescovo di Roma. L’accordo è passato alla storia come la donazione di Quierzy. Poi a St-Denis Stefano II unse re Pipino ed i suoi due figli, dando di fatto inizio a quello che sarebbe diventato poi il Sacro Romano Impero.

L’aiuto dei franchi fu decisivo contro i longobardi. I franchi sconfissero una prima volta alle Chiuse di Susa i longobardi di Astolfo. Quando nel 756 Astolfo assediò di nuovo Roma, Pipino scese una seconda volta in Italia a Susa e lo sconfisse nuovamente. Nel 757, anno della morte di Astolfo e di Stefano II, ormai il potere temporale della chiesa era un fatto compiuto. L’impero bizantino non avrebbe più cercato di riprendere Roma, né i longobardi erano più in grado di fare altrettanto. Roma si sarebbe ormai misurata nella storia a venire con i regni del nord, ben più distanti dei longobardi.

La nuova entità statale che nacque permise nei secoli alla sede di Roma di non dipendere direttamente da nessuno dei sovrani dell’epoca, bensì di mantenere una, per quanto piccola, sovranità territoriale. Si noti che nell’VIII secolo l’indipendenza ottenuta di fatto non ebbe alcun nome peculiare. Non si chiamava ancora Stato della Chiesa, proprio perché formalmente non avvenne mai la proclamazione della nascita di un nuovo stato formalmente riconosciuto.

Come non è possibile stabilire precisamente la data di nascita del potere temporale della chiesa, così non esiste alcun nome che allora lo contraddistinse. Anche questo è indizio che ci troviamo di fronte ad un processo, più che dinanzi ad un fatto puntuale.

Il rapporto con i franchi divenne nel tempo via via più stretto. Durante il pontificato di papa Adriano I (772-795) Carlo Magno venne a Roma per ben tre volte, nel 774, 781 e nel 787. Il potere temporale della chiesa non era ancora una sovranità piena ed assoluta, perché il re franco aveva preso il posto dell’esarca ed era divenuto patricius Romanorum. Fu con Leone III (795-816), anch’egli santo, che Carlo Magno scese per la quarta volta a Roma, dopo che il papa si era recato a Paderborn. Questa volta il papa lo accolse a Mentana al XII miglio da Roma (come si faceva precedentemente per l’imperatore bizantino). In quel tempo a Costantinopoli regnava Irene che aveva fatto uccidere il figlio: per questo la si riteneva imperatrice illegittima. Divenne così più facile la scelta di consacrare, nella notte del Natale dell’anno 800, Carlo Magno imperatore romano nella basilica di San Pietro.

4.5/ La “realtà” del potere temporale della chiesa di Roma

Un elemento ancora, però, non può essere trascurato per comprendere appieno l’origine del potere temporale della chiesa. Bisogna, infatti, fare riferimento non solo alla politica “estera” del tempo, ma anche a ciò che avvenne all’interno di Roma. Abbiamo detto che al di fuori di Roma il pontefice è l’unica figura che viene prima rispettata dai bizantini e dai longobardi e poi protetta dai franchi, quando i longobardi vorrebbero ormai unificare l’Italia sotto il loro potere. Non sarebbe possibile però il sorgere del potere temporale senza un effettivo controllo amministrativo e gestionale della città stessa di Roma e del Lazio da parte del pontefice.

Anche qui bisogna superare un pregiudizio tanto diffuso, quanto stantio. Si ritiene scioccamente che il potere sia di per sé male, ma questa è una visione manichea che si oppone alla bellezza ed alla serietà della storia. Nella storia l’esercizio del potere è necessario: senza autorità non si da la res publica, non si vive in società, poiché niente funziona.

Gli studi moderni hanno dimostrato che anche nel corso delle invasioni barbariche l’amministrazione romana continuò a funzionare senza interruzione, altrimenti la società sarebbe collassata. Si può fare a questo proposito il nome del più famoso studioso della questione, Jean Durliat, dell’ École Française di Roma. Durliat, studiando la continuità nella riscossione delle tasse e nell’elargizione degli stipendi degli impiegati dello stato, nell’emissione e nella circolazione delle monete, nel funzionamento degli archivi e dei catasti, ecc. , ha provato che, nonostante le invasione barbariche, tutte queste attività non conobbero mai un’interruzione. Non si visse mai solo di saccheggi e di semplice coltivazione di prodotti della terra: la pubblica amministrazione sempre continuò a provvedere alla riscossione delle imposte ed al pagamento degli stipendi pubblici, alla cura delle strade e degli acquedotti così come ebbe cura che giungessero in città beni alimentari e che fossero conseguentemente tassati, e così via.

Certo ci fu un impoverimento, ci fu un decremento della popolazione, ma mai il ritorno ad una fase pre-statale. Ciò che cambiò, invece, fu che sempre più il garante effettivo di tutta la gestione amministrativa dello stato ed, in particolare, di Roma e del Lazio, divenne il pontefice con la sua curia. Certo quando furono gli ostrogoti a dominare Roma, fu il re ostrogoto ad essere il più importante punto di riferimento dell’amministrazione, quando furono i bizantini a governare, fu l’esarca a nome dell’imperatore ad esserlo. Ma pian piano l’autorità del pontefice all’interno di Roma cresceva.

Si può dire che nell’età tardo imperiale sempre più i vescovi del tempo divennero dei garanti super partes di tutto ciò che avveniva nel loro territorio. Se si doveva, ad esempio, imporre una nuova tassazione – fossero al comando i bizantini o un re barbaro - la popolazione si rivolgeva ai vescovi perché implorassero le autorità a mitigare le imposte. Se c’erano dei processi particolarmente difficili, si chiedeva l’arbitrato del vescovo perché il giudizio fosse imparziale. Abbiamo già visto che dalla vita dei papi degli inizi del VII secolo risulta chiaramente che a Roma addirittura la custodia del denaro ricavato dalle imposte e destinato al pagamento dei soldati veniva custodito nell’episcopio lateranense, ritenuto evidentemente più sicuro.

Insomma, la difficoltà dei tempi e la grande stima che si portava verso la chiesa fece sì che essa fosse sempre più presente nell’ambito temporale. A differenza di ciò che si pensa normalmente, ciò avvenne a Roma più tardi che altrove, perché nell’urbe c’era il Senato. Ma quando questo scomparve, con la fuga di tutti i senatori in oriente, la figura del vescovo di Roma crebbe ancor più di importanza. E, mentre nelle altre città si ebbe un decrescere dell’autorità civile del vescovo, a Roma essa invece crebbe ancora fino a che il pontefice, di fatto, divenne il principale referente dell’intero apparato amministrativo.

Un grande studioso del medioevo, Ottorino Bertolini, così annotava nel 1973, cercando di descrivere l’operato dei vescovi altomedioevali: «Per avere anche solo un’idea di quanto fosse vasta l’area temporale cui il legislatore chiamava i vescovi a collaborare con lo Stato, basterà qui una sommaria, e forzatamente incompiuta, enumerazione schematica. Nomine di tutori e di curatori di minori. Tutela delle vedove, degli orfani, dei poveri, dei carcerati e deportati, dei forestieri e stranieri bisognosi, dei prigionieri in mano di barbari. Danze e spettacolo con donne come danzatrici ed attrici. Giochi d’azzardo con dadi. Controversie tra padroni e fittavoli in materia di diritto di proprietà e di pagamento di canoni. Ripartizione fra i contribuenti degli oneri tributari dovuti all’amministrazione civile e per i bisogni dell’esercito. Rispondenza alle norme legali dei campioni ufficiali dei pesi e delle misure in uso nel commercio per i contratti, per il pagamento delle imposte, delle tasse, dei dazi. Conformità con le leggi dei procedimenti giudiziari e delle sentenze. Elezione ed attività delle commissioni di cittadini investite dei compiti di controllo sulla gestione dei funzionari municipali e dei governatori provinciali. Controllo sulla gestione dei fondi pubblici destinati alla manutenzione, al restauro, alla costruzione di mura, torri, castra, acquedotti, ponti, opere portuali. Rifornimenti di grano. Ricorsi all’imperatore contro i funzionari disonesti. Si aggiungano le occasioni ed i motivi offerti dalla ricezione nella legislazione imperiale dell’episcopalis audientia, e cioè dell’intervento dei vescovi nelle controversie civili quando il convenuto era un ecclesiastico od un religioso, e quando, anche se il convenuto era un laico, vi fosse una richiesta di parte di adire il tribunale vescovile... Le leggi dell’Impero avevano attribuito ai vescovi un posto che, praticamente, li metteva al di sopra dei dignitari, dei magistrati, dei funzionari di ogni grado, classe e rango, in quanto ne erano non soltanto collaboratori, ma anche vigili sorveglianti, denunciatori al sovrano delle loro colpe, riparatori solleciti delle loro deficienze, che rispondevano del proprio operato non alle autorità secolari delle gerarchie statali e municipali, ma direttamente al sovrano»[10].

Per quel che riguarda Roma si possono sottolineare alcuni elementi che emergono chiaramente dalle fonti. Innanzitutto il pontefice interveniva nel restauro delle mura urbane. Dai documenti risulta che ben tre papi, Sisinnio, Gregorio II e Gregorio III, posero mano al restauro della cinta muraria. Un lavoro così importante e costoso richiedeva evidentemente una supervisione di cui si riteneva capace evidentemente in quel momento solo una personalità come quella del vescovo. Fu Gregorio III, in particolare, a completare il restauro delle mura di Roma ed a restaurare anche quelle di Civitavecchia, che era importante come porto laziale.

Anche la cura degli acquedotti, che veniva ovviamente portato avanti da personale specializzato, era comunque supervisionato dal papa.

Si pensi ancora alla riscossione delle tasse ed al pagamento degli stipendi pubblici, tutti processi che avvenivano ormai con il controllo del papa e della sua curia. Anche gli approvvigionamenti alimentari dal sud d’Italia avvenivano con la supervisione del personale ecclesiastico, finché i bizantini non interruppero i rapporti con il centro della penisola. Si sa che, contestualmente a questa chiusura, la stessa chiesa di Roma aumentò il suo impegno nella costituzione di fattorie, chiamate domus cultae, nei territori della campagna laziale, perché evidentemente era necessario un maggiore apporto locale di beni di prima necessità.

Inoltre, man mano che il potere imperiale si indeboliva, fu lo stesso imperatore a decidere la costituzione di un ducato romano, anche se questo dipendeva sempre dall’esarca di Ravenna. Nelle vite dei papi del tempo emerge la nuova figura di un dux che governava la città. Egli cercava talvolta di controllare il papa su ordine dell’imperatore, ma comunque, aveva spesso bisogno dell’appoggio del papa per non essere rovesciato quando la situazione diveniva pericolosa.

In alcune elezioni papali si vede il dux intervenire nelle elezioni pontificie, cercando di pilotarle. Questi suoi interventi mostrano quanto il ruolo del papa fosse ormai decisivo per le sorti della città. Abbiamo già ricordato che proprio qui vicino, nella chiesa di Santo Stefano, l’esercito si riunì per presentare come candidato a papa un suo delegato, al tempo dell’elezione di papa Sergio.

Si può già intuire da questi tentativi di condizionare l’elezione papale come poterono poi nascere nei secoli a venire episodi tristi per la chiesa di Roma. Proprio perché il pontefice era di fatto divenuto il supremo responsabile della città, soprattutto nel IX secolo - quello che sarà chiamato il “secolo di ferro” e che è uno dei periodi più bui della storia romana - le famiglie romane giunsero a contendersi il soglio pontificio talvolta con la violenza , pretendendo che venissero eletti a papi i propri figli per governare tramite loro la città. Di fatto alcune elezioni furono pilotate al di fuori degli ambienti più propriamente ecclesiastici – è famoso a questo riguardo il caso di Teofilatto, di sua moglie Teodora e di sua figlia Marozia che condizionarono alcune elezioni pontificie[11].

Ma è bene porre in proposito una domanda corretta: questi periodi oscuri della storia dei papi dipendevano essenzialmente dall’inadeguatezza del clero o piuttosto dalle ingerenze dei laici nella vita della Chiesa? È evidente che non si può rispondere sbrigativamente a questa domanda, ma certamente nel IX secolo il malessere non era solo all’interno degli ambienti ecclesiastici, bensì propriamente nel tessuto sociale della città.

Merita ricordare ancora come proprio l’esistenza del Liber pontificalis, cioè di una cronaca ad uso diplomatico delle vite dei papi, sia significativa in proposito. Infatti, la chiesa di Roma curò nell’alto medioevo l’accrescimento del suo archivio e la trasmissione del sapere in forma scritta, insegnando ad ogni passaggio di generazione la conservazione della memoria. Uno studioso di paleografia, Paolo Radiciotti, ha sostenuto a ragione che proprio gli scribi del Laterano seppero conservare e trasmettere ai posteri l’esperienza scrittoria che era maturata nella romanità: Radiciotti dimostra infatti che la curiale romana – la forma di scrittura più antica della cancelleria pontificia - deriva direttamente dalla corsiva nuova – la forma di scrittura dell’amministrazione imperiale romana.

Tutto questo permette di capire perché lentamente la curia romana cominciò a chiamare la popolazione dell’urbe come il populus peculiaris del pontefice. Il papa si prendeva cura anche delle chiese lontane ma Roma e il Lazio erano sempre più il suo “popolo peculiare” di cui aveva cura non solo dal punto di vista spirituale.

4.6/ Le diaconie

Di questa cura della città e della vita concreta della gente fa parte ovviamente anche il discorso del servizio ai poveri. Abbiamo già detto che proprio in questo luogo Zaccaria traslò le reliquie di San Giorgio e che lo sostenne perché la cura dei disagiati fosse esercitata al meglio.

In effetti, abbiamo numerosi riferimenti nelle fonti che ricordano che proprio nel VII e nell’VIII secolo, nonostante la penuria dei tempi, non si interruppe, ma anzi si accrebbe l’esercizio della diaconia. Per quattro volte si ripete nel Liber pontificalis che il pontefice dette una quarta parte del bilancio della chiesa per il servizio della carità - i quattro quarti appaiono divisi tra il clero, i monasteri, la diaconia ed i laici addetti alle diverse mansioni.

Durliat ha sfatato un luogo comune che si era creato nel passato, quasi che esistessero alla fine del VII secolo dei monasteria diaconiae, cioè dei monasteri addetti al servizio dei poveri, di cui non si è mai trovato alcuna traccia. Durliat, correttamente, ha invece spiegato che si tratta di due dativi: come il papa dispone denaro per il clero e per i laici, così lo dispone per i monasteri (monasteribus) e per la diaconia (diaconiae), con una virgola fra i due termini. Questa diaconia è quella che viene chiamata anche “diaconia episcopale”, cioè l’assistenza ai poveri gestita dal vescovo di Roma – così come dai vescovi delle diverse diocesi – attraverso i diretti incaricati. Abbiamo già visto nell’incontro su San Gregorio Magno come egli stesso si intrattenesse con i poveri, ma doveva evidentemente essere aiutato in questo dai diaconi e da altre persone addette.

In un passo molto bello della Deus caritas est Benedetto XVI ha sottolineato l’importanza della diaconia per la chiesa primitiva e la sua riflessione è illuminante anche per l’oggi:

«Verso la metà del IV secolo prende forma in Egitto la cosiddetta “diaconia”; essa è nei singoli monasteri l'istituzione responsabile per il complesso delle attività assistenziali, per il servizio della carità appunto. Da questi inizi si sviluppa in Egitto fino al VI secolo una corporazione con piena capacità giuridica, a cui le autorità civili affidano addirittura una parte del grano per la distribuzione pubblica. In Egitto non solo ogni monastero ma anche ogni diocesi finisce per avere la sua diaconia - una istituzione che si sviluppa poi sia in oriente sia in occidente. Papa Gregorio Magno († 604) riferisce della diaconia di Napoli. Per Roma le diaconie sono documentate a partire dal VII e VIII secolo; ma naturalmente già prima, e fin dagli inizi, l'attività assistenziale per i poveri e i sofferenti, secondo i principi della vita cristiana esposti negli Atti degli Apostoli, era parte essenziale della Chiesa di Roma. Questo compito trova una sua vivace espressione nella figura del diacono Lorenzo († 258). La descrizione drammatica del suo martirio era nota già a sant'Ambrogio († 397) e ci mostra, nel suo nucleo, sicuramente l'autentica figura del Santo. A lui, quale responsabile della cura dei poveri di Roma, era stato concesso qualche tempo, dopo la cattura dei suoi confratelli e del Papa, per raccogliere i tesori della Chiesa e consegnarli alle autorità civili. Lorenzo distribuì il denaro disponibile ai poveri e li presentò poi alle autorità come il vero tesoro della Chiesa. Comunque si valuti l'attendibilità storica di tali particolari, Lorenzo è rimasto presente nella memoria della Chiesa come grande esponente della carità ecclesiale.

Un accenno alla figura dell'imperatore Giuliano l'Apostata († 363) può mostrare ancora una volta quanto essenziale fosse per la Chiesa dei primi secoli la carità organizzata e praticata. Bambino di sei anni, Giuliano aveva assistito all'assassinio di suo padre, di suo fratello e di altri familiari da parte delle guardie del palazzo imperiale; egli addebitò questa brutalità - a torto o a ragione - all'imperatore Costanzo, che si spacciava per un grande cristiano. Con ciò la fede cristiana risultò per lui screditata una volta per tutte. Divenuto imperatore, decise di restaurare il paganesimo, l'antica religione romana, ma al contempo di riformarlo, in modo che potesse diventare realmente la forza trainante dell'impero. In questa prospettiva si ispirò ampiamente al cristianesimo. Instaurò una gerarchia di metropoliti e sacerdoti. I sacerdoti dovevano curare l'amore per Dio e per il prossimo. In una delle sue lettere aveva scritto che l'unico aspetto del cristianesimo che lo colpiva era l'attività caritativa della Chiesa. Fu quindi un punto determinante, per il suo nuovo paganesimo, affiancare al sistema di carità della Chiesa un'attività equivalente della sua religione. I “Galilei” - così egli diceva - avevano conquistato in questo modo la loro popolarità. Li si doveva emulare ed anche superare. L'imperatore in questo modo confermava dunque che la carità era una caratteristica decisiva della comunità cristiana, della Chiesa» (Deus caritas est, 23-24).

La seconda parte dell’enciclica Deus caritas est illumina ulteriormente la questione ricordando come, lungo il corso della storia della chiesa e quindi anche nel tempo presente, le due esigenze della carità e della giustizia non siano mai state sostituibili l’una con l’altra, bensì come ognuna necessitasse sempre dell’altra. :

«Non bisognerebbe tendere a un ordine della giustizia in cui non vi sono più i bisognosi e per questo la carità diventa superflua? Ecco la risposta: indubbiamente il fine della politica è creare un giusto ordinamento della società, in cui a ciascuno viene riconosciuto il suo e nessuno soffre di miseria. In questo senso, la giustizia è il vero scopo della politica, così come lo è la pace che non può esistere senza giustizia. [...] Spesso, però, la ragione è accecata da interessi e dalla volontà di potere. La fede serve a purificare la ragione, perché possa vedere e decidere correttamente. È compito allora della Chiesa di guarire la ragione e di rafforzare la volontà di bene. In questo senso – senza fare essa stessa politica – la Chiesa partecipa appassionatamente alla battaglia per la giustizia. Ai cristiani impegnati nelle professioni pubbliche spetta nell’agire politico di aprire sempre nuove strade alla giustizia. Questa, però, è solo la prima metà della risposta alla nostra domanda. La seconda metà, che a me sta particolarmente a cuore nell’enciclica, dice: la giustizia non può mai rendere superfluo l’amore. Al di là della giustizia, l’uomo avrà sempre bisogno di amore, che solo dà un’anima alla giustizia. In un mondo talmente ferito come lo sperimentiamo ai nostri giorni, non c’è davvero bisogno di dimostrare quanto detto. Il mondo si aspetta la testimonianza dell’amore cristiano che ci viene ispirato dalla fede. Nel nostro mondo, spesso così buio, con questo amore brilla la luce di Dio» (dalla Lettera di Benedetto XVI ai lettori di Famiglia cristiana, numero 6/2006 del 1 febbraio 2006, per presentare l’enciclica Deus Caritas est).

A partire da queste riflessioni appare ancora più evidente come la carità sia un compito costitutivo della chiesa ed i cristiani del VII e dell’VIII secolo l’hanno esercitata in luoghi come questo, vivendo il loro servizio verso i poveri.

Ma – ormai dovrebbe essere chiaro – tale carità e la cura della dimensione temporale che maturò in quegli anni non sono due realtà contrapposte, bensì due facce della stessa realtà: sorgevano entrambe in quei secoli dal desiderio della chiesa di essere presenti nella storia del tempo con lo spirito del vangelo.

Può essere utile ricordare che anche l’esercizio della diaconia conobbe uno sviluppo organizzativo in quegli anni: infatti, mentre fino al VII secolo nelle fonti la diaconia appare sempre al singolare, a partire dall’VIII secolo se ne parla al plurale, perché evidentemente era cresciuta l’importanza di singoli luoghi deputati al servizio dei poveri. Di questa molteplicità di diaconie si parla nella vita di Gregorio III, in quella di Zaccaria e poi nelle successive. Al tempo di papa Adriano I (772-795) se ne conteranno 18 e, fra di esse ancora San Giorgio al Velabro. Ma già al tempo di Zaccaria San Giorgio era chiamata “venerabile diaconia”, segno che esisteva da tempo. Le fonti ricordano anche le numerose donazioni di privati a sostegno delle diaconie. Ma esse, anche se non vi si fa esplicito riferimento, avevano sicuramente anche un appoggio finanziario da parte dello stato.

4.7/ Costantino e la svolta epocale di fondare Costantinopoli abbandonando Roma: alle origini del potere temporale

Il crescere dell’autorità locale ed “internazionale” – per utilizzare un termine moderno – nell’alto medioevo non sarebbe stato però possibile senza un ulteriore elemento che ha radici molto lontane nella figura dell’imperatore Costantino. Se è vero che egli non donò mai al pontefice né Roma, né tantomeno l’occidente, bisogna però ricordare che la sua decisione di spostare la capitale dell’impero da Roma a Costantinopoli fu una scelta gravida di conseguenze storiche.

Già la tetrarchia voluta da Diocleziano prevedeva due città imperiali, una per l’Augusto d’occidente – Roma - ed una per l’Augusto d’oriente, che alternava la sua residenza fra Nicomedia e Nicea (le odierne İzmit ed İznik in Turchia) o anche Tessalonica ed Antiochia. Costantino prese però una decisione completamente nuova, quella di edificare una nuova Roma – la seconda Roma - cui dette il proprio nome: Costantinopoli. L’inaugurazione della nuova città avvenne l’11 maggio 330. Costantinopoli ebbe un nuovo palazzo imperiale ed un nuovo Senato. Inoltre la città ebbe gli stessi privilegi della prima Roma, in particolare la distribuzione gratuita del grano ai suoi cittadini.

Da allora l’imperatore cessò di risiedere a Roma per abitare sul Bosforo. I secoli successivi dettero ragione alla scelta di Costantino: egli aveva intuito che il futuro dell’impero si giocava in oriente e che i popoli barbari avrebbero prima o poi fatto irruzione all’interno dei confini dello stato, soprattutto in occidente.

Lo spostamento della residenza imperiale fu così, senza che lui lo volesse esplicitamente, la causa principale della nascita del potere temporale della chiesa. Se l’imperatore avesse continuato ad abitare a Roma, il pontefice non avrebbe mai potuto sviluppare un’autonomo governo civile. E sicuramente sarebbe stato molto meno libero anche dal punto di vista teologico, perché, come si è visto, l’imperatore cercò sempre di determinare la linea teologica del patriarca di Costantinopoli così come quella del vescovo di Roma. Ma il primo gli era vicino, il secondo lontano.

Se, quindi, non ci fu mai una vera donazione, si può affermare però che dietro la leggenda della donazione si nasconde un dato storico reale: la partenza definitiva dell’imperatore da Roma determinò di fatto, certamente insieme ad altri fattori, il crescere della libertà e dell’autonomia pontificia fino al punto che il papa si trovò a gestire una vera e propria responsabilità temporale nella guida di Roma ed il Lazio – e successivamente di ulteriori territori.

Non sarebbe pensabile la libertà di Martino I – che dovette poi pagarla a caro prezzo - e di Agatone nella questione monotelita così come di Gregorio II, di Gregorio III, di Zaccaria e dei loro successori nella questione iconoclasta, se l’imperatore non fosse andato ad abitare lontano. Certo i diversi imperatori, come abbiamo visto, agirono con estrema violenza contro Roma ed i pontefici, ma la “provvidenziale” distanza e la fermezza della chiesa romana fece sì che, nonostante tutto, la chiesa universale si mantenne ditelita e favorevole alle immagini. Se in quei secoli ci fosse stato solo il patriarca di Costantinopoli e non pure il vescovo di Roma non sarebbe stata possibile una vittoria della teologia “cattolica”.

Qualcosa di analogo avvenne per il potere temporale. Certo Roma, il Lazio e l’intero esarcato erano territori pienamente imperiali, ma senza la presenza del vescovo di Roma sarebbero diventati territori longobardi tout court. Non è esagerato allora affermare che se considera “provvidenziale” la fine del potere temporale della chiesa con il Risorgimento, altrettanto si può considerare “provvidenziale” il suo sorgere.

Quel potere permise alla chiesa di Roma ed, in fondo, alla chiesa nella sua totalità, di sfuggire alle spire del “cesaropapismo”. Per “cesaropapismo” si intende quella forma di rapporto fra stato e chiesa dove il “cesare” si propone anche come “papa”, come principio ultimo di governo anche della chiesa.

Proprio la crisi monotelita e quella iconoclasta rivelano appieno questa tendenza. L’imperatore si riteneva in quelle questioni il legislatore e pretendeva di imporre la sua autorità non solo in campo civile ma anche in quello religioso e voleva imporre in tutto l’impero sia la tesi in Cristo non ci fosse una volontà umana sia l’abolizione delle icone sacre. Il “cesaropapismo” affliggerà anche nei secoli successivi il mondo ortodosso, poiché i diversi sovrani degli stati nazionali che nasceranno alla caduta dell’impero bizantino pretenderanno talvolta piena obbedienza da parte della chiesa.

Le circostanze storiche permisero alla chiesa di Roma un’evoluzione diversa. Da un lato, si continuò a ritenere conforme al vangelo il rifiuto dell’anarchia politica. Essa, infatti, è giustamente ritenuta dalla chiesa profondamente erronea e causa di innumerevoli mali. Poiché l’autorità non solo non è un male, ma è addirittura necessaria al benessere della società. Ed è tanto più necessaria a motivo dell’esistenza del peccato nel cuore degli uomini. In fondo l’anarchia ha una visione irreale, non storica, ideologica della vita. La visione cristiana è realistica e per questo seria e vivibile. Conosce il bisogno dell’uomo che, essendo un essere sociale, necessità di una vita comune. E conosce anche il limite dell’uomo, la tentazione che lo spinge a peccare, per cui l’esistenza della legge lo aiuta ad essere migliore, perché una giusta legislazione ridesta nell’uomo la voce della coscienza.

Il Nuovo testamento afferma chiaramente questa importanza dell’autorità che non viene stigmatizzata in maniera manichea. Si pensi a Cristo che insegna che bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare. Si pensi a San Paolo, suo discepolo che, nella Lettera ai Romani 13,1, afferma che l’autorità viene da Dio: «Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite. Infatti non c’è autorità se non da Dio: quelle che esistono sono stabilite da Dio».

Questo non vuol dire che l’autorità è sacralizzata e che tutto ciò che essa emana è buono. Esiste, infatti, la legge morale alla quale la stessa autorità è chiamata a sottoporsi: le legittime autorità non sono l’origine del bene, ma esse per prime debbono obbedire al bene che esiste prima di loro. Ed, in campo spirituale, esiste la verità rivelata da Dio che non può essere mutata a piacimento per disposizione dell’autorità civile. Per questo la libera voce della chiesa se ne fa garante, difendendola anche a rischio del martirio, come nel caso di Martino I.

La monarchia assoluta del seicento cercherà di tornare alla visione pre-cristiana nella quale il sovrano è la legge, il sovrano è lo stato stesso, e ciò che il sovrano afferma è automaticamente vero. Non si dimentichi che anche la sovranità popolare può essere distorta in questo senso: alcuni sostengono che ciò che afferma la maggioranza democratica è vero. Questo, invece, è semplicistico e fuorviante - si pensi solo al nazismo o ad altri regimi, nei quali la maggioranza delle persone avrebbero appoggiato le derive totalitarie di tali ideologie. Con grande precisione, invece, la nostra Costituzione repubblicana afferma che i diritti dell’uomo sono “riconosciuti” e “garantiti” dallo Stato, ma non fondati da esso, perché preesistono ad esso!

In una relazione molto significativa l’allora cardinale J. Ratzinger spiegò in maniera straordinaria perché la visione cristiana della storia e della politica abbia rifiutato sia l’idea del fissismo politico di un mondo che non si può evolvere storicamente, sia il suo opposto, l’idea cioè che la società possa raggiungere il suo compimento storico con una rivoluzione politica. Lascio alla vostra lettura questo testo, anche se è lungo, per la sua densità:

«[L’impero romano] incarnava uno spazio di pace e di diritto, nel quale gli uomini potevano vivere in sicurezza e dignità. Di fatto i cristiani – già anche la generazione apostolica – hanno saputo apprezzare questa garanzia di diritto e di pace che l’impero romano offriva. Ai padri della Chiesa davanti al caos minacciante, che si annunciava con le invasioni di altri popoli, interessava certamente il mantenimento dell’impero, delle sue garanzie giuridiche, del suo ordinamento di pace. Nondimeno i cristiani non potevano semplicemente volere che tutto rimanesse come era; l’Apocalisse, che certamente con la sua visione dell’impero si colloca al margine del Nuovo Testamento, dimostrava chiaramente per tutti che vi era anche qualcosa che non poteva essere conservato, ma doveva essere cambiato. Che Cristo non potesse essere designato come Conservator, ma come Salvator, non aveva certamente alcun significato politico-rivoluzionario, ma indicava nondimeno i limiti della pura conservazione e rinviava a una dimensione dell’esistenza umana, che va al di là delle funzioni di pace e di ordine proprie della politica. [...] Dietro la contrapposizione] fra il titolo di Conservator e di Salvator, si evidenziano in realtà due diverse visioni di ciò che l’agire politico ed etico deve e può realizzare, in cui non solo politica e morale, ma anche politica, religione e morale appaiono reciprocamente intrecciate in diverse modalità.

Da una parte vi è la visione statica, orientata alla conservazione, che forse si manifesta nel modo più evidente nell’universalismo cinese: l’ordine del cielo, eternamente eguale, offre il suo criterio anche all’agire terreno. È il Tao, la legge dell’essere e della realtà, che gli uomini devono riconoscere e riprendere nell’agire. Il Tao è legge sia cosmica che morale. Garantisce l’armonia di cielo e terra e così anche l’armonia della vita politica e sociale. Disordine, turbamento della pace, caos insorgono quando l’uomo si rivolge contro il Tao, vive ignorandolo o contro di esso.

Allora contro tali turbamenti e devastazioni della vita comune deve essere restaurato il Tao e così il mondo reso nuovamente vivibile. Tutto dipende dalla conservazione dell’ordine durevole o dal ritorno a esso, qualora fosse stato abbandonato. Qualcosa di analogo è espresso nel concetto indiano del Dharma, che significa l’ordine tanto cosmico che etico e sociale, al quale l’uomo deve adeguarsi, perché la vita si sviluppi armonicamente.

Il buddismo ha relativizzato questa visione insieme cosmica, politica e religiosa, in quanto ha spiegato tutto quanto il mondo come un ciclo di sofferenze; la salvezza non va cercata nel cosmo, ma nell’uscire da esso. Ma non ha creato nessuna nuova visione politica, in quanto la ricerca della salvezza è concepita in modo non mondano – come orientamento al Nirvana; per il mondo in quanto tale non vengono proposti nuovi modelli. [...]

Mentre nelle concezioni del Tao e del Dharma gli ordinamenti eterni del cosmo hanno un ruolo, l’idea di «storia» quindi non appare affatto, qui ora [con il cristianesimo] la «storia» è concepita come una realtà specifica, non riconducibile al cosmo, e con questa realtà antropologica e dinamica precedentemente non avvertita si inaugura una visione totalmente diversa. [...]

Dobbiamo forse esaminare ancora un poco più da vicino la fisionomia del nuovo messianismo secolare, come esso si è manifestato nel marxismo, perché esso si aggira ancora come uno spettro in forme diverse nelle anime di molti. Il fondamento di questa nuova concezione della storia è costituito da una parte dalla teoria dell’evoluzione trasferita sulla storia, dall’altra – non senza un legame con la precedente – dalla fede nel progresso nella versione che Hegel le aveva dato. Il collegamento con la teoria dell’evoluzione significa che la storia è vista in modo biologistico, anzi, materialistico e deterministico: essa ha le sue leggi e il suo corso, contro il quale si può lottare, ma che alla fine non può essere arrestato. L’evoluzione è subentrata al posto di Dio. «Dio» significa ora: sviluppo, progresso. [...] Il corrispondente politico del salto dialettico è la rivoluzione. Esso è l’opposto della riforma, che si deve respingere, poiché essa in realtà suscita l’impressione che alla belva sia dato un cuore d’uomo e non sia più necessario combatterla. Le riforme distruggono lo slancio rivoluzionario; pertanto si collocano contro la logica interna della storia, sono un’involuzione invece di un’evoluzione, quindi alla fine nemiche del progresso.

Rivoluzione e utopia – la nostalgia di un mondo perfetto – sono collegate: sono la forma concreta di questo nuovo messianismo, politico e secolarizzato. L’idolo del futuro divora il presente; l’idolo della rivoluzione è l’avversario dell’agire politico razionale in vista di un concreto miglioramento del mondo. [...]

È noto che i testi delle lettere degli apostoli – in consonanza con la visione tratteggiata nei Vangeli – non sono affatto toccate dal pathos della rivoluzione, anzi, vi si oppongono chiaramente. I due testi fondamentali di Rom 13,1-6 e di 1 Pt 2,13-17 sono molto chiari e da sempre una spina nell’occhio per tutti i rivoluzionari. Romani 13 chiede che «ciascuno» (letteralmente: ogni anima) stia sottomesso alle autorità costituite, perché non c’è alcuna autorità se non da Dio. Un’opposizione all’autorità sarebbe pertanto un’opposizione contro l’ordine stabilito da Dio. Ci si deve sottomettere quindi non solo per costrizione, ma per ragioni di coscienza.

In modo del tutto analogo la prima Lettera di Pietro richiede sottomissione alle autorità legittime «per amore del Signore»: «Perché questa è la volontà di Dio: che, operando il bene, voi chiudiate la bocca all’ignoranza degli stolti. Comportatevi come uomini liberi, non servendovi della libertà come di un velo per coprire la malizia...». Né Paolo né Pietro esprimono qui un’esaltazione acritica dello Stato romano. Sebbene essi affermino l’origine divina degli ordinamenti giuridici statali, sono ben lontani da una divinizzazione dello Stato.

Proprio perché essi vedono i limiti dello Stato, che non è Dio e non si può presentare come Dio, riconoscono la funzione dei suoi ordinamenti e il suo valore morale. Si collocano così in una buona tradizione biblica – pensiamo a Geremia, che esorta gli israeliti esiliati alla lealtà nei confronti dello Stato oppressore di Babilonia, nella misura in cui questo Stato garantisce il diritto e la pace e così anche il relativo benessere di Israele, che è la condizione della sua restaurazione come popolo.

Pensiamo al Deutero-Isaia, che non ha paura di designare Ciro come l’unto di Dio: il re dei persiani, che non conosce il Dio d’Israele e fa ritornare il popolo in patria per considerazioni puramente pragmatico-politiche, agisce nondimeno, dal momento che si impegna per il ristabilimento del diritto, come strumento di Dio. In questa linea si muove la risposta di Gesù ai farisei e agli erodiani in merito alla questione delle tasse: ciò che è di Cesare, deve essere dato a Cesare (Mc 13,12–17).

Nella misura in cui l’imperatore romano è garante del diritto, egli può esigere obbedienza; naturalmente l’ambito del dovere di obbedienza viene allo stesso tempo ridotto: esiste ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio. Laddove Cesare si innalza a Dio, ha superato i suoi limiti e l’obbedienza sarebbe allora rinnegamento di Dio. Sostanzialmente è in questa linea anche la risposta di Gesù a Pilato, nella quale il Signore proprio di fronte al giudice ingiusto riconosce tuttavia che il potere per l’esercizio del ruolo di giudice, del servizio al diritto, può essere dato solo dall’alto (Gv 19,11).

Se si considerano queste correlazioni, appare una concezione dello Stato molto sobria: non è determinante la credibilità personale o le buone intenzioni soggettive degli organi dello Stato. Nella misura in cui garantiscono la pace e il diritto, corrispondono a una disposizione divina; con una terminologia di oggi diremmo: rappresentano un ordinamento creaturale.

Lo Stato è da rispettare proprio nella sua profanità; è necessario a partire dall’essenza dell’uomo come animal sociale et politicum, si fonda su questa natura umana e così è corrispondente alla creazione. In tutto questo è allo stesso tempo contenuta una delimitazione dello Stato: esso ha il suo ambito, che non può superare; deve rispettare il più alto diritto di Dio. Il rifiuto dell’adorazione dell’imperatore e in genere il rifiuto del culto dello Stato è in fondo semplicemente il rifiuto dello Stato totalitario»[12].

4.8/ A mo’ di conclusione aperta: la nascita dell’Europa e l’origine del potere temporale della chiesa

A mo’ di conclusione, è possibile ora tornare alla domanda iniziale. L’origine del potere temporale del vescovo di Roma fu una catastrofe? Possiamo rispondere tranquillamente di no. Perché, innanzitutto, fu un evento storicamente “necessario”. Nella libertà della storia furono i pontefici, insieme alla città di Roma ed ai suoi maggiorenti, a percorrere l’unica via che esisteva per preservare la propria libertà e perché l’Italia non divenisse interamente longobarda. Certo la storia avrebbe potuto svilupparsi in direzioni diverse, ma la storia non si fa con i “se” e con i “ma”.