Pirandello, il genio che ha profetizzato la perdita del centro

- Tag usati: giovanni_fighera, luigi_pirandello

- Segnala questo articolo:

Riprendiamo dal sito della rivista Tempi un testo di Giovanni Fighera pubblicato il 6/6/2013. L’articolo appartiene alla serie Maturità 2013 proposto agli studenti in vista dell’Esame di Stato. Dal testo sono stati omessi i riferimenti diretti alla preparazione dell’Esame stesso. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per ulteriori approfondimenti, vedi la sezione Letteratura.

Il Centro culturale Gli scritti (26/6/2013)

La vita

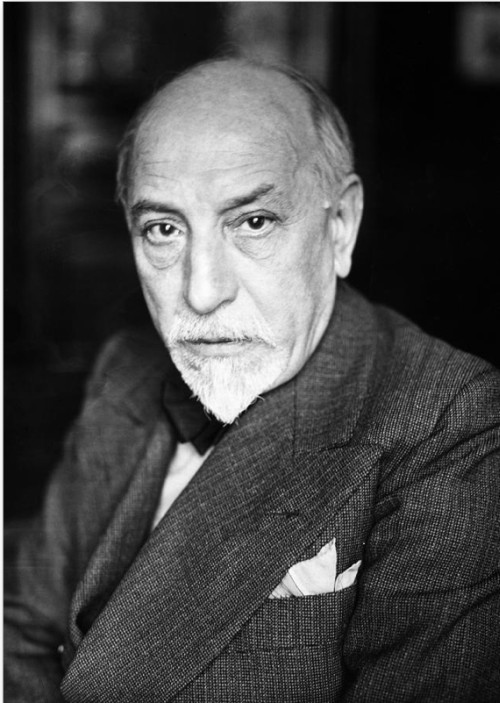

Nato a Girgenti (Agrigento) nel 1863, Luigi Pirandello segue l’iter canonico di formazione per un letterato: Liceo prima e facoltà di Lettere più tardi. Dovrà abbandonare la sede universitaria di Roma e terminare i suoi studi in Germania per aver pubblicamente evidenziato un errore di un docente universitario. Ritornato in Italia, si sposa con la figlia del socio in affari del padre, quell’Antonietta Portulano tanto bella quanto umbratile da cui avrà tre figli. In seguito al fallimento della società del padre (1903), a causa dell’allagamento della solfatara, la moglie manifesta sempre più segni di instabilità psicologica e di manie che porteranno più tardi (1919) al suo internamento.

Intanto Pirandello è costretto sempre più a scrivere per mantenere sé e la famiglia. Ne scaturisce una vastissima produzione di novelle, di romanzi, di opere teatrali e finanche la collaborazione con il mondo del cinema. Lo scrittore conseguirà la notorietà internazionale con I sei personaggi in cerca d’autore (1921), consacrata dal Premio Nobel del 1934. La morte lo colpirà nel 1936, prima che termini I giganti della montagna (1936).

La produzione pirandelliana

Che cosa ha capito la critica letteraria su Pirandello? Come si studia a scuola uno scrittore che è stato poeta, drammaturgo, romanziere, novelliere, saggista e grande filosofo? Che cosa si legge di solito?

Un articolo dell’Agrigentino datato 15 dicembre 1931 ci può aiutare a introdurci alla lettura delle sue opere scevri di pregiudizi e di banali riduzioni. L’autore siciliano si scaglia con rabbia contro quanti hanno semplificato la sua produzione e la magmatica e voluminosa novità dei suoi testi a pochi concetti, a parole chiave, a definizioni come «pirandellismo», «personaggio» e «persona» che compaiono per lo più sulle antologie scolastiche e sui saggi a lui dedicati. Per questo Pirandello si ribella e grida «Abbasso al pirandellismo!».

Ancora scrive: «Mi si permetta di dire che nessuna delle mie opere che sono tutte nate al di fuori della tesi e degli apriorismi filosofici è malata di pirandellismo. […] A nome della mia opera tutta intiera, … mi ribello contro la mia fama e contro il pirandellismo e arrivo fino a dichiarare di essere pronto a rinunciare al mio nome, pur di riconquistare la libertà della mia immaginazione di scrittore».

Pirandello, infatti, ci avverte: «Forse non esiste scrittore più sconosciuto di uno scrittore celebre!». E come nasce la celebrità? «Nasce il giorno in cui, non si sa come né perché, il nome di uno scrittore si stacca dalle sue opere, mette le ali e spicca il volo. Il nome! … Le opere sono molto più serie: non volano, ma camminano a piedi, e per conto loro, con il loro peso e il loro valore, a passi lenti». Così, mentre il nome di Pirandello è a Parigi e ha girato tutto il mondo, le sue opere letterarie «continuano a piedi la loro strada, a passi pesanti, e sono naturalmente rimaste indietro».

Pirandello (1867-1936) è, in realtà, uno dei grandi geni del Novecento, che ha espresso la sua vena artistica e la sua genialità nei romanzi, nelle novelle (raccolte nei 15 tomi di Novelle per un anno) e nel teatro (ben 43 drammi inclusi in Maschere nude), anche se i suoi esordi letterari sono poetici. In un certo senso si può dire che la sua vena più autentica è quella teatrale, tanto che l’Agrigentino fa teatro anche quando scrive in forma narrativa. Molti dei suoi drammi teatrali hanno trovato prima espressione in forma novellistica.

La genialità di un autore riesce ad avvertire la cultura della propria epoca, attraverso segni che i contemporanei non sono in grado di cogliere. Le opere di Pirandello non potevano essere comprese nei primi decenni in cui circolavano. Solo ora, a distanza di tanti anni, appare chiaro come descrivessero in maniera drammatica la perdita della bussola dell’uomo contemporaneo, ovvero, per dirla con Hans Sedlmayr, la perdita del centro, cioè la scomparsa della centralità dell’io. Tanta produzione pirandelliana documenta una cultura relativistica che gradualmente, già all’inizio del secolo scorso, è diventata dominante, anche se i più non se ne sono resi conto.

Con queste parole, a soli ventitré anni, Pirandello si rivolge alla sorella Lina il 31 ottobre del 1886: «Noi siamo come i poveri ragni, che per vivere han bisogno d’intessersi in un cantuccio la loro tela sottile, noi siamo come le povere lumache che per vivere han bisogno di portare a dosso il loro guscio fragile, o come i poveri molluschi che vogliono tutti la loro conchiglia in fondo al mare. Siamo ragni, lumache e molluschi di una razza più nobile – passi pure – non vorremmo una ragnatela, un guscio, una conchiglia – passi pure – ma un piccolo mondo sì, e per vivere in esso e per vivere di esso. Un ideale, un sentimento, una abitudine, una occupazione – ecco il piccolo mondo, ecco il guscio di questo lumacone o uomo – come lo chiamano. Senza questo è impossibile la vita».

Più tardi queste intuizioni prendono forma narrativa, ad esempio ne Il fu Mattia Pascal (1904) la cui importanza culturale è affiancabile a quella dell’opera pittorica Les damoiselles d’Avignon (1907) di Picasso o alla formulazione della teoria della relatività nell’annus mirabilis (1905) da parte di Einstein. Del resto, non è casuale la vicinanza delle date.

Nel celeberrimo romanzo di Pirandello durante il soggiorno romano, il protagonista, assunta la nuova identità di Adriano Meis, conversa con l’affittuario dell’appartamento di nome Anselmo Paleari. Questi sostiene che ciascuno di noi abbia una visione del mondo che è come un lanternino di un certo colore. In alcune epoche storiche, questi lanternini individuali, connotati da colori differenti, assumono, invece, lo stesso colore. Afferma, infatti, Anselmo Paleari: «A me sembra [...] che in certe età della storia, come in certe stagioni della vita individuale, si potrebbe determinare il predominio d’un dato colore, eh? In ogni età, infatti, si suole stabilire tra gli uomini un certo accordo di sentimenti che dà lume e colore a quei lanternoni che sono i termini astratti: Verità, Virtù, Bellezza, Onore, e che so io… E non le pare che fosse rosso, ad esempio, il lanternone della Virtù pagana?».

Oggi tutti i lanternoni sono spenti e gli uomini non sanno più a chi rivolgersi! Questa è la descrizione della modernità. Non più un lanternone unico che permetta di inoltrarsi nel reale illuminando con una luce comune, ma tante piccole luci che vagano come lucciole nella campagna estiva, troppo piccole per produrre un’illuminazione più vasta. L’uomo antico, rappresentato dalla figura dell’eroe Oreste, certo nel vendicare l’assassinio del padre, si tramuta così in Amleto, preso dal dubbio su tutto, inerte e incapace di agire.

Così, sempre ne Il fu Mattia Pascal, Pirandello riflette sulla differenza tra l’uomo antico e l’uomo moderno: «Se, nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? […] Oreste rimarrebbe sconcertato da quel buco nel cielo. [...] Oreste sentirebbe ancora gl’impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con smaniosa passione, ma gli occhi, sul punto, gli andrebbero lì, a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena, e si sentirebbe cadere le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto». All’eroe antico, Oreste, che opera con caparbietà e decisione si sostituisce Amleto, un uomo preso dal dubbio sulla realtà e sull’evidenza delle cose, inerte, incapace di agire, di operare.

In un terzo monologo, purtroppo poco conosciuto, Paleari ironizza sulla tendenza contemporanea di considerare l’uomo come una bestia un po’ più evoluta, come «materia pensante» (Lévi Strauss) privo di anima: «Lei vorrebbe provare con questo che, fiaccandosi il corpo, si raffievolisce anche l’anima, per dimostrar che l’estinzione dell’uno importi l’estinzione dell’altra? Ma scusi! Immagini un po’ il caso contrario: di corpi estremamente estenuati in cui pur brilla potentissima la luce dell’anima: Giacomo Leopardi! E tanti vecchi, come per esempio Sua Santità Leone XIII! […] Ma immagini un pianoforte e un sonatore: a un certo punto, sonando, il pianoforte si scorda; un tasto non batte più; due, tre corde si spezzano; ebbene, sfido! Con uno strumento così ridotto, il sonatore, per forza, pur essendo bravissimo, dovrà sonar male. E se il pianoforte poi tace, non esiste più neanche il sonatore?».

Anselmo Paleari interpreta qui la religiosità di ogni tempo: «Non vorrà dir nulla per lei che tutta l’umanità, tutta, dacché se ne ha notizia, ha sempre avuto l’aspirazione a un’altra vita, di là? È un fatto, questo, un fatto, una prova reale».

In tutta la sua produzione Pirandello cerca di mettere in luce il dramma dell’uomo contemporaneo, frammentato, senza certezze, alla ricerca di un Ideale che ricomponga la sua «unità perduta». Le domande che attraversano la sua produzione sono che cosa sia l’uomo, dove possa trovare la sua autenticità, in qual modo possa vivere davvero e non solo esistere.

Nel 1908, Pirandello approfondisce la situazione esistenziale dell’uomo in un saggio che, oltre che testo di poetica e manifesto letterario dell’autore, è un sapiente libro esistenziale. Stiamo parlando de L’umorismo.

La condizione umana, a detta dello scrittore, è sempre fuori chiave, come se l’uomo non fosse mai al suo posto e, impaurito dalla paura del vuoto e della vertigine conseguente, ricercasse una forma, lui che è sempre privo di forma. L’uomo, infatti, si muove da un pensiero all’altro, da un ideale all’altro, incapace di mantenere fede ad un proposito, pensato, ma subito dopo rinnegato e tradito.

L’uomo è un puro fluire di forme e di pensieri. L’arte antica ha inventato l’eroe granitico, tutto d’un pezzo, fedele ai suoi grandi ideali. L’osservazione ordinaria della realtà, però, porta l’uomo a rendersi conto della inconsistenza di tale visione dell’uomo. Tutti noi ci attacchiamo ad ideali che, poi, tradiamo cinque minuti più tardi. È assurdo pensare ad una coerenza dell’io, ovvero ad un’intima connessione tra azione e ideale.

Nei momenti di silenzio, quando siamo soli e non frastornati dalle cose e dai rumori, l’uomo percepisce quest’inquietudine del vivere e di trovarsi, misero e inconsistente, di fronte all’abisso del mistero.

L’umorismo prende in considerazione tutti i fattori del reale, coglie i limiti delle situazioni e delle persone. Confronta tutto il reale con l’ideale e, pur avvertendo il limite della realtà, continua ad amarla. L’umorista, a detta di Pirandello, vede «il mondo, se non proprio nudo, in camicia: in camicia il re». Proprio questa profonda intelligenza del reale che coglie la frantumazione dell’io si può aprire alla domanda di Qualcuno che risani la ferita dell’uomo.

Nella vastissima produzione pirandelliana non compare solo la pars destruens, ovvero la frammentazione dell’io, il relativismo gnoseologico, l’inettitudine umana, l’incapacità a comunicare. Considerevole, anche se molto trascurata dalla critica, è anche la pars construens in cui l’autore riflette sulla speranza dell’uomo.

Ecco alcune tracce di risposta al dissidio umano che compaiono nella sterminata produzione pirandelliana. L’uomo assopito dal trambusto quotidiano, addormentato dalle incombenze e dal divertissement in cui vive, ha bisogno che accada qualcosa che risvegli il suo io, la sua sete di felicità.

Lo capiamo dalle stupende novelle «Il treno ha fischiato» o «Ciàula scopre la Luna». L’uomo è come un bambino, che scopre la realtà solo nel momento in cui la guarda con stupore e meraviglia. E proprio come un bambino ha bisogno di un padre, di un autore che gli indichi una strada percorribile. È l’autore che cercano I sei personaggi, è quell’autore che Giovanni Testori, rileggendo il dramma pirandelliano, identifica nel maestro o addirittura in Dio (si veda l’opera I promessi sposi alla prova).

Che la rilettura di Testori non si allontani dal vero ce lo conferma l’intervista che Pirandello rilascia a Carlo Cavicchioli nel 1936. Che cosa può ricomporre il dissidio, la lacerazione e il dramma che vive l’uomo? Sentiamo direttamente Pirandello: «Cristo è carità, amore. Solo dall’amore che comprende, e sa tenere il giusto mezzo fra ordine e anarchia, fra forma e vita, è risolto il conflitto».

Nella stessa intervista Pirandello si compiace che la sua produzione non sia mai stata ritenuta eterodossa dalla chiesa: «Sono anche lieto che nessuna autorità religiosa abbia trovato da condannare. […] La «Civiltà Cattolica» ne ha parlato a fondo […] e conviene della sua perfetta ortodossia […] Perfetta ortodossia in quanto posizione di problemi. E tali problemi non comportano che una soluzione cristiana». Pirandello ci indica anche dove sia più presente nella sua opera la risposta al problema umano: «Nel Lazzaro do la risposta più netta al dissidio fondamentale del mio teatro».

In effetti è nella trilogia del mito, scritta tra il 1928 e il 1936 (anno della morte del Drammaturgo), che Pirandello tenta di rintracciare la verità nell’ambito socio-politico, in quello artistico e in quello religioso: La nuova colonia, Lazzaro e I giganti della montagna. Consigliamo una rilettura attenta di tutta la trilogia.

Qui ci soffermiamo sulla Nuova colonia. Alcuni diseredati, desiderosi di sfuggire al sistema iniquo della società, in cui prevaricazioni, sfruttamento, subordinazioni, potere ed egoismi dominano i rapporti personali, decidono di trasferirsi su di un’isola vulcanica deserta, sicuri che, in una palingenesi, ripartendo dall’origine, lontani dalla civiltà e dal progresso, in uno stato di natura primigenio, si possa costruire un mondo equo e perfetto.

Tutti partono col desiderio di vita nuova e di una fratellanza che non hanno trovato nella città di origine. Il germe della distruzione è, però, già presente fin dall’origine, in quanto i protagonisti si muovono da un’idea che hanno in testa e che è dimentica della realtà dei fatti, della vera natura dell’uomo, della sua potenzialità di male, degli abissi di orrore e distruzione di cui l’uomo è capace.

È qui incarnata quell’utopia sociale dimentica che il male non viene dal di fuori, dalla società, ma dal di dentro, cioè dal cuore dell’uomo. Così, dopo poco tempo, tutto si ricostituisce come prima. C’è chi vuole imporsi con la forza. C’è chi vuole arricchirsi rubando o saccheggiando tra le rovine! C’è chi si rende subito conto che sull’isola, nel nuovo mondo, nulla è cambiato, e chi, invece, si illude che altrove, su questa terra, l’animo dell’uomo possa essere diverso, immune dal male.

È questo il caso di La Spera, una prostituta che sembra la redenta per eccellenza dal nuovo inizio e che, non a caso, è presentata spesso in maniera statuaria come fosse un gruppo scultoreo di una donna col bambino, appunto una nuova Eva, quindi una Madonna.

Dopo un po’ di tempo sbarcano sull’isola altri uomini che portano con sé tante donne. La scena è assai emblematica e allusiva. L’arrivo di così tante donne segnerà un cambiamento anche nel modo in cui gli abitanti dell’isola si rapportano conLa Spera, la redenta dal viaggio e dalla maternità: trattata in un primo tempo con rispetto, quasi come simbolo della nuova vita e del nuovo corso, ritorna ora ad essere considerata la donna di tutti.

L’Eden riconquistato si mostra per quello che è, il Paradiso che è stato perduto per sempre. Anche nel nuovo mondo non si può sradicare il male. La remissione dei peccati è, infatti, un grande miracolo e non è dell’uomo. Il nuovo mondo, l’utopia sociale, si rivela per quello che è davvero, un luogo fuori dal mondo, l’Inferno in terra: è il mondo creato dall’uomo che ha eliminato Dio e si è eletto guida e capo e Dio stesso. L’opera si conclude con i violenti litigi finali che vengono sommersi dal terremoto che ingoia l’isola. Solo spunta fuori dal mare uno scoglio su cui ha trovato la salvezza La Spera con il figlio!

La nuova colonia è il paradigma delle ideologie che hanno imperversato nel secolo scorso, più in generale di tutte le ideologie che hanno pensato e ancora pensano di progettare una risposta al problema umano, non partendo da uno sguardo realista sulla natura umana, ma da un’idea, da un sistema costruito a tavolino.

[...]

[Brano proposto alla lettura]

Il fu Mattia Pascal, dal capitolo X («Acquasantiera e portacenere»)

C’è logica? – mi domandò egli un giorno, dopo avermi letto un passo di un libro del Finot, pieno d’una filosofia così sentimentalmente macabra, che pareva il sogno d’un becchino morfinomane, su la vita nientemeno dei vermi nati dalla decomposizione del corpo umano.

- C’è logica? Materia, sì materia: ammettiamo che tutto sia materia. Ma c’è forma e forma, modo e modo, qualità e qualità: c’è il sasso e l’etere imponderabile, perdio! Nel mio stesso corpo, c’è l’unghia, il dente, il pelo, e c’è perbacco il finissimo tessuto oculare. Ora, sissignore, chi vi dice di no? quella che chiamiamo anima sarà materia anch’essa; ma vorrete ammettermi che non sarà materia come l’unghia, come il dente, come il pelo: sarà materia come l’etere, o che so io. L’etere, sì, l’ammettete come ipotesi, e l’anima no? C’è logica? Materia, sissignore. Segua il mio ragionamento, e veda un po’ dove arrivo, concedendo tutto. Veniamo alla Natura. Noi consideriamo adesso l’uomo come l’erede di una serie innumerevole di generazioni, è vero? come il prodotto di una elaborazione ben lenta della Natura. Lei, caro signor Meis, ritiene che sia una bestia anch’esso, crudelissima bestia e, nel suo insieme, ben poco pregevole? Concedo anche questo, e dico: sta bene, l’uomo rappresenta nella scala degli esseri un gradino non molto elevato; dal verme all’uomo poniamo otto, poniamo sette, poniamo cinque gradini. Ma, perdiana!, la Natura ha faticato migliaja, migliaja e migliaja di secoli per salire questi cinque gradini, dal verme all’uomo; s’è dovuta evolvere, è vero? questa materia per raggiungere come forma e come sostanza questo quinto gradino, per diventare questa bestia che ruba, questa bestia che uccide, questa bestia bugiarda, ma che pure è capace di scrivere la Divina Commedia, signor Meis, e di sacrificarsi come ha fatto sua madre e mia madre; e tutt’a un tratto, pàffete, torna zero? C’è logica? Ma diventerà verme il mio naso, il mio piede, non l’anima mia, per bacco! materia anch’essa, sissignore, chi vi dice di no? ma non come il mio naso o come il mio piede. C’è logica?

- Scusi, signor Paleari, – gli obbiettai io, – un grand’uomo passeggia, cade, batte la testa, diventa scemo. Dov’è l’anima?

Il signor Anselmo restò un tratto a guardare, come se improvvisamente gli fosse caduto un macigno innanzi ai piedi.

- Dov’è l’anima?

- Sì, lei o io, io che non sono un grand’uomo, ma che pure… via, ragiono: passeggio, cado, batto la testa, divento scemo. Dov’è l’anima?

Il Paleari giunse le mani e, con espressione di benigno compatimento, mi rispose:

- Ma, santo Dio, perché vuol cadere e batter la testa, caro signor Meis?

- Per un’ipotesi…

- Ma nossignore: passeggi pure tranquillamente. Prendiamo i vecchi che, senza bisogno di cadere e batter la testa, possono naturalmente diventare scemi. Ebbene, che vuol dire? Lei vorrebbe provare con questo che, fiaccandosi il corpo, si raffievolisce anche l’anima, per dimostrar così che l’estinzione dell’uno importi l’estinzione dell’altra? Ma scusi! Immagini un po’ il caso contrario: di corpi estremamente estenuati in cui pur brilla potentissima la luce dell’anima: Giacomo Leopardi! e tanti vecchi come per esempio Sua Santità Leone XIII! E dunque? Ma immagini un pianoforte e un sonatore: a un certo punto, sonando, il pianoforte si scorda; un tasto non batte più; due, tre corde si spezzano; ebbene, sfido! con uno strumento così ridotto, il sonatore, per forza, pur essendo bravissimo, dovrà sonar male. E se il pianoforte poi tace, non esiste più neanche il sonatore?

- Il cervello sarebbe il pianoforte; il sonatore l’anima?

- Vecchio paragone, signor Meis! Ora se il cervello si guasta, per forza l’anima s’appalesa scema, o matta, o che so io. Vuol dire che, se il sonatore avrà rotto, non per disgrazia, ma per inavvertenza o per volontà lo strumento, pagherà: chi rompe paga: si paga tutto, si paga. Ma questa è un’altra questione. Scusi, non vorrà dir nulla per lei che tutta l’umanità, tutta, dacché se ne ha notizia, ha sempre avuto l’aspirazione a un’altra vita, di là? E’ un fatto, questo, un fatto, una prova reale.

- Dicono: l’istinto della conservazione…

- Ma nossignore, perché me n’infischio io, sa? di questa vile pellaccia che mi ricopre! Mi pesa, la sopporto perché so che devo sopportarla; ma se mi provano, perdiana, che – dopo averla sopportata per altri cinque o sei o dieci anni – io non avrò pagato lo scotto in qualche modo, e che tutto finirà lì ma io la butto via oggi stesso, in questo stesso momento: e dov’è allora l’istinto della conservazione? Mi conservo unicamente perché sento che non può finire cosi! Ma altro è l’uomo singolo, dicono, altro è l’umanità. L’individuo finisce, la specie continua la sua evoluzione. Bel modo di ragionare, codesto! Ma guardi un po’! Come se l’umanità non fossi io, non fosse lei e, a uno a uno, tutti. E non abbiamo ciascuno lo stesso sentimento, che sarebbe cioè la cosa più assurda e più atroce, se tutto dovesse consister qui, in questo miserabile soffio che è la nostra vita terrena: cinquanta, sessant’anni di noja, di miserie, di fatiche: perché? Per niente! per l’umanità? Ma se l’umanità anch’essa un giorno dovrà finire? Pensi un po’: e tutta questa vita, tutto questo progresso, tutta questa evoluzione perché sarebbero stati? Per niente? E il niente, il puro niente, dicono intanto che non esiste… Guarigione dell’astro, è vero? come ha detto lei l’altro giorno. Va bene: guarigione; ma bisogna vedere in che senso. Il male della scienza, guardi, signor Meis, è tutto qui: che vuole occuparsi della vita soltanto.

[...]