1/ Pellegrinaggio al cuore della Russia ortodossa, nel monastero di Optina-Pustin, di Eduardo Guedes 2/ Le lacrime di Dostoevskij e la consolazione dello starec Amvrosij di Optina 3/ Una realtà presente che promette l’infinito. La profezia di Solov’ëv e Dostoevskij. In un libro i tre brevi saggi che il filosofo russo dedicò all'amico scrittore. Chiesa, comunione, e quel finale dei Fratelli Karamazov, dell'abate Mauro Lepori

1/ Pellegrinaggio al cuore della Russia ortodossa, nel monastero di Optina-Pustin, di Eduardo Guedes

Riprendiamo dal mensile Città Nuova dell’8/11/2010 un articolo di Eduardo Guedes. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. le sezioni Letteratura e Chiesa ortodossa. Su Dostoevskij, cfr. anche l’incontro Ascoltando i maestri - Fëdor Dostoevskij.

Il Centro culturale Gli scritti (30/1/2022)

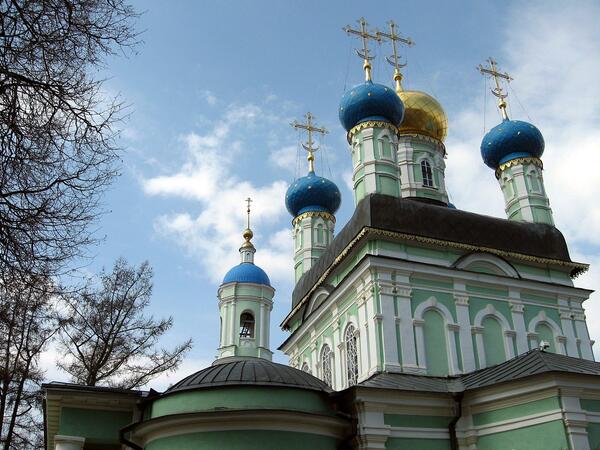

Rifiorisce Optina-Pustin, il monastero che nell’Ottocento era diventato un centro di spiritualità con un’enorme influenza nella vita e nel pensiero della Russia. Allora, agli starcy (si legge “startsy”) di questo monastero ricorrevano intellettuali e gente semplice. A Optina sono convenuti Gogol, Dostoevskij e Tolstoj, tra altri. Dopo la “notte” del regime comunista, il monastero ha ripreso vita ed è ridiventato di nuovo meta di pellegrinaggi.

Da Mosca sono circa 250 chilometri, nella direzione che ci porterebbe verso Kiev, percorrendo l’immensa pianura, con la sua caratteristica monotonia mitigata da colline e foreste. Kozelsk, in provincia di Kaluga, è la cittadina più vicina. Il monastero di Optina-Pustin sorge imponente oltre il fiume Zhisdra. Una volta, l’ingresso principale del monastero era dalla parte del fiume, per ora in fase di restauro. Ma a parte qualche segno dei lavori in corso e qualche mucchio di sabbia, il monastero si presenta del tutto recuperato dall’abbandono del tempo del regime sovietico. Tutte le chiese sono state rifatte, gli affreschi ridipinti, e giardini e cimitero riflettono un lavoro attento e curato. E non è solo il frutto delle risorse investite nei lavori d’edilizia.

Nel monastero ci sono attualmente 150 monaci. Non sono ancora i più di trecento che ci vivevano negli anni fiorenti della seconda metà del secolo XIX, ma comunque un numero notevole, se si pensa che il monastero è stato riaffidato alla Chiesa ortodossa solo nel 1987.

L’atmosfera del monastero offre un senso di tranquillità, segno che la vita entro quelle mura non ha niente a che fare con le preoccupazioni e le corse del mondo rimasto fuori. Ma dà anche un senso di austerità. Alla fine della liturgia, nella chiesa della Madonna di Kasan, con un buon numero di pellegrini, un monaco fa una breve predica. La parola che più si ripete è “penitenza”. Anche la suora, che all’ingresso del monastero chiedeva elemosina per i lavori in corso nel monastero femminile di Sciamardino, e che ha cercato di convincerci che dovevamo diventare ortodossi, aveva sottolineato che il primo messaggio di Gesù “è stato la penitenza”. La storia di Optina-Pustin è certamente carica di penitenza e di preghiera, ma anche di vita e morte, scomparse e rinascite della vita del monastero, che in certi periodi è stata lodata anche come un esempio di fraternità.

La prima domanda che si pone a Vera Vasilevna, la guida della nostra “escursione” nel monastero è sull’origine di esso. Forse rimonta al secolo XIV. Narra una leggenda di un bandito, di nome Opta, che si sarebbe convertito e fatto monaco. «Ma è probabilmente solo una leggenda, perché non c’è nessun documento storico», si scusa Vera.

La visita guidata assume la forma di un vivo racconto della storia e della vita dei monaci di Optina. Verso la fine del secolo XVIII, nel monastero vivevano solo tre vecchi monaci, uno dei quali cieco, e sembrava destinato ad estinguersi. Pare che la rinascita di Optina sia legata a un passaggio del metropolita di Mosca, Platon, alla fine del Settecento. Il primo igumen (abate), arrivato col compito di ricostruire il monastero, fu Avraamij che, dopo il primo periodo a Optina, scriveva che poteva solo «pregare e piangere», tali erano le condizioni che aveva trovato. Il costruttore di Optina è stato l’abate Moisej che, come riferisce Vera Vasilevna, «costruiva senza avere i soldi per portare a termine l’opera incominciata, fidandosi che questi sarebbero arrivati al momento giusto». Si dice che, quando è morto, nella cassa del monastero c’era solo una moneta, e questa sarebbe rimasta solo perché si era “nascosta” nelle spaccature del legno.

Nel gennaio de 1918, poco mesi dopo la rivoluzione di ottobre, il nuovo governo decise la chiusura del monastero. I monaci sono stati dispersi o arrestati e inviati ai lager. Qualcuno è stato fucilato. Il monastero viene saccheggiato e le chiese desacralizzate. Durante la Seconda guerra mondiale, è stato usato per raccogliere prigionieri, tra cui anche gli ufficiali polacchi.

Optina-Pustin ha anche i suoi nuovi martiri. Nel ’93, tre monaci sono stati assassinati da un uomo che, probabilmente legato a qualche culto satanico, si è introdotto nel monastero proprio con l’intenzione di versare sangue cristiano.

La figura di più grande rilievo tra gli starec di Optina-Pustin è Amvrosij (Ambrogio), nome preso da monaco in onore del santo milanese. Il suo tumulo, nella chiesa della “Presentazione di Maria Bambina al Tempio”, è oggetto di grande venerazione. Nonostante una debolissima salute, passava varie ore al giorno a ricevere persone che lo visitavano per chiedere consigli e preghiere. Abitava fuori delle mura del monastero, nello skit, un eremitaggio a parte fatto per i monaci che volevano condurre una vita più isolata, con un regola più severa. Lo skit si trovava a circa duecento metri dael monastero principale in un denso bosco.

Tra i visitatori che si sono rivolti ad Amvrosij c’è stato anche Fëdor Dostoevskij, nel maggio del 1878, portato dal suo amico, il filosofo Vladimir Solovjov, in un momento molto difficile della vita dello scrittore. Era appena morto suo figlio, Aljoscia, di tre anni. Dostoevskij ha passato tre giorni a Optina e si è incontrato tre volte con padre Amvrosij. «È ritornato come confortato e significativamente tranquillizzato», ha scritto la moglie Anna Grigorevna su questo momento della vita dello scrittore. Alcuni motivi e personaggi del romanzo I fratelli Karamazov riflettono aspetti dell’esperienza vissuta dall’autore a Optina, e nella figura dello starec Zosima tanti riconoscono tratti di Amvrosij.

Lev Tolstoj è stato più volte ad Optina, ma il suo ultimo incontro con Amvrosij è stato molto difficile, e si sono lasciati tutti e due con un’impressione negativa. Con altri monaci, lo scrittore ha mantenuto un rapporto, anche dopo essere stato scomunicato dalla Chiesa ortodossa.

Sotto la spinta di Amvrosij, è stato fondato, non lontano da Optina, il monastero femminile di Sciamordino, che verso la fine dell’Ottocento contava circa mille suore, tra cui una sorella di Lev Tolstoj, Maria.

Anche lo skit ha ripreso vita nei nostri giorni, con una trentina di monaci, ci riferisce Vera Vasilevna. Secondo lei ci sono «alcune figure notevoli» fra gli attuali monaci, ma ammette che gli starcy, come padre Amvrosij, che hanno fatto di questo luogo «il cuore della Russia» devono ancora risorgere.

Dal romanzo I fratelli Karamazov, di Dostoevskij

Lo starčestvo ha prosperato nella nostra Rus’ soprattutto nel celebre eremitaggio di Kozel’skaja Optina. Ignoro chi e quando lo abbia introdotto nel monastero alla periferia della nostra città, ma a quel tempo vi si contava già la terza generazione di starcy, l’ultima delle quali era rappresentata dallo starec Zosima, ma anche lui ormai stava morendo per il deperimento e la malattia e non vi era nessuno che potesse prendere il suo posto.

Dello starec Zosima molti dicevano che, avendo egli ammesso alla propria presenza, per tanti anni, tutti quelli che venivano ad aprirgli il proprio cuore, desiderosi di un suo consiglio e di una sua parola consolatoria, aveva accolto nella sua anima tante di quelle rivelazioni, sofferenze, confessioni da acquisire alla fine una preveggenza così acuta che gli bastava un’occhiata al viso dello sconosciuto visitatore per intuire il motivo della sua visita, che cosa voleva e persino che tipo di sofferenza tormentava la sua coscienza; egli alle volte destava meraviglia, turbamento e persino spavento nel suo visitatore quando questi si accorgeva che lo starec conosceva il suo segreto prima ancora di aver aperto bocca. Ma Alëša notava quasi sempre che molti, quasi tutti, coloro che si recavano per la prima volta dallo starec per un colloquio a quattr’occhi, entravano impauriti e agitati ma uscivano sereni e contenti, e anche il viso più cupo diveniva felice. Alëša fu particolarmente impressionato anche dal fatto che lo starec non era affatto severo; al contrario egli era quasi sempre allegro. I monaci dicevano che egli si affezionava a chi aveva più peccato: più uno aveva peccato e più egli lo amava…

2/ Le lacrime di Dostoevskij e la consolazione dello starec Amvrosij di Optina

Riprendiamo dal sito del Monastero ortodosso di Arona (https://pantocratore.com/2019/05/23/dostoevskij-e-lo-starec-amvrosij-di-optina/) un articolo pubblicato il 23/5/2019. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. le sezioni Letteratura e Chiesa ortodossa.

Il Centro culturale Gli scritti (30/1/2022)

Era il giugno del 1878 quando Fedor Michajlovic Dostoevskij, in compagnia del filosofo V. Solov’ev, si recò in pellegrinaggio al monastero di Optina Pustyn’. Il celebre autore Russo stava vivendo un momento molto difficile, il 16 maggio di quell’anno gli era morto improvvisamente, dopo un attacco di convulsioni febbrili, il figlioletto Alesha di tre anni.

Scrive la moglie Anna G. Dostoevskaja: «Fedor Michajlovic ebbe un profondo dolore per quella morte: egli amava Alesa in modo particolare, di un amore quasi morboso, come se avesse il presentimento che dovesse perderlo presto. E il bambino era morto di epilessia, malattia ereditata dal padre. Esteriormente tranquillo, egli sopportava con coraggio quel colpo del destino, ma io temevo che esso sarebbe stato fatale alla sua salute, così incostante. Per distrarlo dai pensieri troppo tristi, pregai Solov’ev, che in quei giorni di dolore veniva da noi molto spesso, di persuaderlo ad andare con lui a Optina Pustyn’, dove egli si proponeva di passare l’estate. Solov’ev mi promise che l’avrebbe fatto e cominciò a pregare Fedor M. di andare con lui. Io pure lo pregai di accompagnare Solov’ev e decidemmo che, verso la metà di giugno, Fedor M. sarebbe partito da Mosca insieme con l’amico. Solo non l’avrei mai lasciato partire».

Da quanto riferisce la moglie è da supporre che Dostoevskij si recò a Optina in primo luogo per ottenere conforto spirituale per la dolorosa perdita del figlio. Sia lui che la moglie erano completamente abbandonati al dolore e le parole di consolazione dette dallo starec Amvrosij a Dostoevskij furono molto probabilmente quelle messe in bocca allo starec Zosima nel II libro de I fratelli Karamazov dove il romanziere descrive le donne credenti, e in modo particolare una madre che esprime allo starec il suo dolore per la morte del suo bambino di età e di nome uguale al figlio di Dostoevskij.

Dice la moglie A. G. Dostoevskaja: «La morte del nostro piccolo mi aveva abbattuta: mi abbandonai totalmente al dolore, piansi, piansi, ed ero così disperata che nessuno mi riconosceva. La mia vivacità abituale sparì e la mia energia fece posto all’apatia. Ero indifferente a tutto e a tutti, non mi interessavano più né la casa né gli affari e trascuravo anche i bambini… Molti dei dubbi, pensieri e anche parole mie di quel tempo si trovano ne I fratelli Karamazov nel capitolo “Le donne credenti” in cui una madre che ha perduto il suo bambino sfoga col padre Zosima il suo dolore…».

Nei suoi ricordi Anna Grigor’evna racconta degli incontri avuti da Dostoevskij con lo starec Amvrosij: «Nell’eremo, Fedor M. vide tre volte il celebre e venerato padre Amvrosij; una volta in mezzo alla folla e due volte solo; i suoi discorsi gli fecero una profonda impressione. Quando disse al padre della disgrazia accadutaci e che io ero ancora così straziata, il padre gli domandò se io fossi credente e, avuta una risposta affermativa, lo pregò di portarmi la sua benedizione. Le stesse parole dice padre Zosima, ne I fratelli Karamazov, alla madre addolorata»[1].

Da “Le donne credenti”, II libro de I fratelli Karamazov

Molte delle donne che si affollavano attorno a lui versavano lacrime di gioia e di commozione, sotto l’impressione del momento; altre cercavano di spingersi avanti anche solo per baciargli il lembo della veste, altre ancora si lamentavano. Egli le benediceva tutte e ad alcune rivolgeva qualche parola…

– Eccone una che viene da lontano! – disse lo starec, indicando una donna non ancora vecchia ma molto magra e smunta, dal viso più che abbronzato addirittura quasi nero. La donna stava in ginocchio e guardava lo starec con gli occhi fissi. C’era in quello sguardo un’espressione esaltata.

– Da lontano, bàtjuska, da lontano, trecento versty da qui… Da lontano, bàtjuska, da lontano… – cantilenava la donna, dondolando pian piano la testa da una parte all’altra e appoggiando una guancia sulla palma della mano. Parlava come se si lamentasse. C’è nel popolo un dolore silenzioso e paziente, esso si ritrae in sé e tace. Ma esiste anche un dolore lacerante; esso erompe una volta in lacrime disperate e da quell’istante si sfoga in lamenti. Specialmente nelle donne. Ma non è meno penoso del dolore silenzioso. I lamenti danno sollievo, sì, ma corrodono e lacerano il cuore ancora di più. Un tale dolore non vuole neanche conforto, si nutre della consapevolezza della propria indistruttibilità. I lamenti non esprimono altro che il bisogno di irritare continuamente la ferita.

– Sei della città? – proseguì lo starec, guardando fissamente la donna.

– Della città, padre, della città; veramente siamo gente di campagna, ma viviamo in città. Sono venuta, padre, per vederti. Abbiamo sentito parlare di te, bàtjuska, ne abbiamo sentito parlare. Ho seppellito un bambino piccoletto, poi sono andata a pregar Dio. In tre monasteri sono stata e mi hanno detto: «Nastàsjuska, va’ anche laggiù», ossia qui da voi, angelo santo. Sono venuta, ieri sono stata alla liturgia notturna, ed ecco che oggi sono qui da voi.

– Perché piangi?

– Piango il mio figlioletto, bàtjuska; aveva quasi tre anni; ancora due mesi e avrebbe avuto tre anni. È per il mio bimbetto, padre, che mi tormento. Era l’ultimo figliuolo che ci era rimasto: quattro ne abbiamo avuti, io e Nikìtuska, ma in casa nostra, padre benamato, i bimbi non campano. I tre primi li ho sotterrati io, ma non li ho pianti troppo, ma quest’ultimo l’ho sotterrato e non lo posso dimenticare. È proprio come se fosse qui davanti a me, e non si allontana. Mi ha disseccato l’anima. Guardo i suoi pannolini, la camiciuola, le scarpette e singhiozzo. Tiro fuori tutto ciò che è rimasto di lui, guardo ogni cosa, e piango. Dico a Nikìtuska, mio marito: «Padrone mio, lasciami andare in pellegrinaggio». Lui è vetturino, non siamo poveri, padre, non siamo poveri: lavoriamo per conto nostro, e sono nostri cavalli e carrozza. Ma a che ci serve ora la roba? Si sarà messo a bere il mio Nikìtuska, senza di me; di certo è così; anche prima, non appena mi voltavo, lui subito si disanimava. Ma adesso non penso neppure più a lui. Già da tre mesi sono lontana da casa. Ho dimenticato, ho dimenticato tutto e non voglio più ricordare nulla; e poi che cosa farei adesso con lui? L’ho finita con lui, l’ho finita, l’ho finita con tutti. E non vorrei neppure più rivedere la mia casa, né la mia roba, non vorrei vedere più nulla!

– Senti, madre – proferì lo starec –, un grande santo dei tempi antichi vide una volta in un tempio una mamma che piangeva come te; anche lei piangeva il suo figlioletto, l’unico che aveva e che il Signore aveva chiamato a sé. «Non sai» le disse quel santo «come questi bambinelli se ne stanno tutti fieri davanti al trono di Dio? Nel regno dei cieli non c’è nessuno più fiero di loro. Tu, o Signore, dicono a Dio, ci hai donato la luce; noi l’abbiamo appena veduta e Tu ce l’hai ripresa. E pregano e chiedono con tanta baldanza che il Signore concede subito loro il grado di angeli. Perciò, disse quel santo, gioisci anche tu, donna, e non piangere perché il tuo piccolo è ora vicino al Signore nella schiera dei Suoi angeli». Ecco cosa disse in tempi antichi quel santo alla donna piangente. Ed egli era un grande santo e non poteva non dirle il vero. Perciò sappi anche tu, o madre, che il tuo bambinello è oggi presso il trono del Signore e gioisce, si rallegra, e prega Dio per te. Non piangere quindi neppur tu, ma gioisci.

La donna lo ascoltava con la guancia appoggiata alla mano e con gli occhi bassi. Sospirò profondamente.

– Anche Nikìtuska, per consolarmi, mi parlava proprio come te. «Non sei ragionevole» mi diceva. «Perché piangi? Il nostro bambinello è vicino al Signore Iddio e canta insieme con gli altri angeli». Mi dice così, ma piange anche lui; lo vedo che piange come me. «Lo so, Nikìtuska», dico io, «dove potrebbe essere se non accanto al Signore Iddio?… ma qui con noi ora non c’è più, Nikìtuska, non è più seduto qui vicino a noi come prima…». Se lo vedessi solo una volta, se potessi rivederlo una volta ancora! Non mi avvicinerei, non gli direi neppure una parola, mi nasconderei in un angolo pur di vederlo un attimo, pur di sentirlo giocare nel cortile e poi venire, come una volta, gridando con la sua vocetta: «Mammina, dove sei?» Potessi solo una volta, una volta sola sentirlo camminare nella stanza con i suoi piedini che facevano toc toc!… Mi ricordo che quasi sempre correva da me gridando e ridendo! Potessi solo sentire i suoi piedini, sentirli, riconoscerli! Ma lui non c’è più, bàtjuska, non c’è più e non lo sentirò mai più! Ecco qui la sua cinturina, ma lui non c’è più e io non potrò mai più né vederlo né sentirlo!

Essa cavò dal seno la piccola cintura di passamano del suo bimbetto e, al solo vederla, fu scossa dai singhiozzi e si coprì il volto con le dita attraverso le quali colarono rivi di lacrime.

– Questa – disse lo starec – questa è l’antica «Rachele che piange i suoi figli e non può consolarsi perché essi non sono più»; tale è la sorte assegnata sulla terra a voi madri. E tu non consolarti, non occorre che tu ti consoli, piangi pure; ma, ogni volta che piangi, ricordati che il tuo bambino è uno degli angeli di Dio, che di là ti guarda e ti vede, gioisce delle tue lacrime e le indica al Signore Iddio. E ancora a lungo durerà questo tuo sublime pianto di madre, ma alla fine si trasformerà in una quieta gioia, e le tue amare lacrime non saranno più che lacrime di dolce tenerezza e di purificazione del cuore che laveranno la tua anima dal peccato. Io pregherò per la pace del tuo bambino: come si chiamava?

– Alekséj, bàtjuska.

– È un bel nome. In ricordo di Alekséj «uomo di Dio?».

– Di lui, bàtjuska, di lui, di Alekséj «uomo di Dio».

– Quale grande santo! Pregherò, madre, pregherò e nella mia preghiera ricorderò la tua afflizione e pregherò anche per la salute di tuo marito. Però tu commetti peccato ad abbandonarlo. Torna da tuo marito e abbi cura di lui. Di lassù il tuo piccolo vedrà che hai abbandonato il suo papà e piangerà per voi; perché vuoi turbare la sua beatitudine? Lui è vivo, vivo, giacché l’anima vive in eterno; non è nella casa, ma è invisibile accanto a voi. Ma come potrà venire nella sua casa, se tu dici che hai preso a odiarla, la tua casa? Da chi dunque andrà, se non troverà insieme il babbo e la mamma? Adesso tu lo sogni e ti tormenti, ma allora egli ti manderà dei sogni tranquilli. Va’ da tuo marito, madre, va’ oggi stesso.

– Andrò, caro, seguirò i tuoi consigli. Mi hai sconvolto il cuore. Nikìtuska, Nikìtuska mio, tu mi aspetti, caro, mi aspetti…

3/ Una realtà presente che promette l’infinito. La profezia di Solov’ëv e Dostoevskij. In un libro i tre brevi saggi che il filosofo russo dedicò all'amico scrittore. Chiesa, comunione, e quel finale dei Fratelli Karamazov, dell'abate Mauro Lepori

Riprendiamo dalla rivista Tempi del 10/10/2021 un articolo dell'abate Mauro Lepori. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. le sezioni Letteratura e Chiesa ortodossa.

Il Centro culturale Gli scritti (30/1/2022)

Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, l’intervento integrale che padre Mauro Giuseppe Lepori, abate generale dell’Ordine Cistercense, ha tenuto martedì 5 ottobre nell’Aula Papa Benedetto XVI, in Vaticano, in occasione della presentazione del volume a cura di Giuseppina Cardillo Azzaro e Pierluca Azzaro “Fëdor Dostoevskij”, scritto da Vladimir Solov’ëv e pubblicato da Cantagalli nei Quaderni dell’Accademia Sapientia et Scientia. Alla presentazione hanno preso parte anche il Metropolita Hilarion di Volokolamsk (che firma la prefazione del libro), il cardinale Pietro Parolin, l’ambasciatore russo presso la Santa Sede Alexander Avdeev e il professore Pierluca Azzaro.

Se c’è una parola che è risuonata continuamente in me leggendo le luminose pagine dei tre discorsi di Solov’ëv su Dostoevskij, questa parola è “profezia”. Solov’ëv ci aiuta a capire che abbiamo bisogno di profezia e mette in luce la potenza profetica di Dostoevskij. In questo, Solov’ëv si rivela lui stesso come un pensatore estremamente profetico. Quello che coglie e descrive in Dostoevskij è proprio la profezia di cui il mondo ha bisogno. È impressionante leggere questi testi dentro il bisogno di profezia che vive il mondo attualmente, oppure confrontandoli con l’apporto di uomini e donne che nelle Chiese e nella società incarnano questa profezia per noi, come papa Francesco, i suoi predecessori, o le grandi figure della Chiesa Ortodossa.

Solov’ëv ci fa capire che il mondo d’oggi, più che di profezie, ha bisogno di profezia, cioè di uno sguardo capace di scorgere una realtà presente che promette l’infinito. È proprio perché ci permette di vedere una realtà presente che la profezia non è utopia, e che essa per questo incarna una speranza, una speranza fondata sulla fede. Leggendo Solov’ëv e la sua lettura di Dostoevskij ci si sente accompagnati a scorgere di fronte a noi, fra di noi e in noi il seme della novità che sola può salvare il mondo e quindi dare speranza contro ogni speranza.

Esattamente vent’anni fa mi fu chiesta una conferenza per un convegno di artisti cristiani sul tema “Verità, bellezza e pace”. In quella conferenza avevo menzionato la visita che Fëdor Dostoevskij, dopo la morte di suo figlio Alëša, fece nel 1878, accompagnato da Solov’ëv, all’eremo di Optina dove incontrarono il grande monaco e starec Amvrosij, che ispirerà la figura dello starec Zosima ne I fratelli Karamazov.

Dostoevskij ritornò dall’eremo di Optina tranquillizzato e notevolmente rappacificato. Solov’ëv ricorda questo episodio in una nota del primo discorso. Mi ha sorpreso, leggendo queste pagine di Solov’ëv, quando alla fine del secondo discorso mette in luce l’armonia che Dostoevskij ha incarnato fra la bellezza, la verità e il bene. Nella conferenza che feci vent’anni fa avevo portato come esempio di questa armonia fra le tre realtà – verità, bellezza e pace (e penso si possa identificare il bene con la pace) –, proprio quell’incontro fra Solov’ëv, Dostoevskij e lo starec Amvrosij. Dicevo che si poteva considerare Solov’ëv come l’uomo della verità, Dostoevskij come l’uomo della bellezza e lo starec Amvrosij come l’uomo della pace o, se volete, del bene. Il filosofo Solov’ëv e l’artista scrittore Dostoevskij si recano assieme dal monaco Amvrosij e il frutto di questo incontro fu per Dostoevskij la pace del cuore e un nuovo slancio di ispirazione.

Questo incontro fu, a mio parere, come un paradigma, come un’esperienza in cui la realtà dei valori di verità, bellezza e bene ha potuto avvenire, incarnarsi nell’ambito di un’amicizia. I grandi valori diventano realtà sperimentabile perché avvengono in un’amicizia.

Solov’ëv ci rivela in queste conferenze che fu proprio in quella visita a Optina che Dostoevskij concepì una grande opera sulla Chiesa, di cui ha potuto scrivere solo il primo volume, I fratelli Karamazov. Quando si legge questo romanzo sembra sempre che il finale sia un po’ incompleto, o piuttosto si sente che Dostoevskij aveva in mente un seguito e uno sviluppo ulteriori. Però, alla luce di quello che leggiamo in queste stupende pagine di Solov’ëv, capisco, nell’estrema limitatezza della mia conoscenza di Dostoevskij, che la scena finale de I fratelli Karamazov è una profezia, è compiuta in quanto profezia. Perché si mette in scena un’amicizia, l’amicizia sorgiva fra Alëša e alcuni ragazzini, un’amicizia in cui si decide, accanto a una grossa pietra, certamente simbolica, un’alleanza per continuare insieme il cammino. Basta rileggere le ultime battute con cui si conclude il romanzo: «Su, andiamo! Ecco e camminiamo così, tenendoci per mano!» dice Alëša pieno di gioia; e il ragazzo Kolja risponde subito: «E così per sempre, tutta la vita tenendoci per mano!».

Dostoevskij accenna così alla grande profezia che è la Chiesa, la Chiesa come mistero, come Corpo mistico di Cristo, che non si limita mai ad una particolare confessione. La Chiesa come Sposa di Cristo, la Chiesa che è l’umanità rinnovata, riunita, o come dice la Lumen gentium: “il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (§1). Proprio questa Chiesa è una realtà presente che promette l’infinito. La compagnia, l’amicizia, magari di sole tre persone come Dostoevskij, Solov’ëv e lo starec Amvrosij, oppure di Alëša con i ragazzini che lo circondano, o anche come noi stasera, è una realtà presente, un germe presente, una realtà ecumenica, che promette l’infinito; e l’infinito è la fraternità universale riconciliata in Cristo, la fraternità che non è soltanto un progetto ideologico, politico, economico, ecologico, che prima o poi scade in violenza, ma una speranza, fondata dalla e sulla fede in Cristo presente, e che si realizza come carità.

Questo giudizio, che dopo 140 anni da quando fu espresso è di una freschezza assolutamente sconvolgente, ci sorprende per la sua adeguatezza alla situazione in cui ci troviamo, alle crisi globali che attraversiamo. La lettura che Solov’ëv fa di Dostoevskij ci aiuta a capire che il fondo sempre positivo delle crisi dell’umanità è il fatto che viviamo dentro la speranza di una fraternità universale che già c’è, che già è data in Cristo morto e risorto per noi, ma che non è ancora compiuta, è sempre da avvenire, fino alla fine dei tempi, fino alla Parusia. Essere coscienti che siamo dentro questa tensione è un grande aiuto a vivere e a cogliere l’essenziale, il positivo, l’estremamente positivo che ci è dato di vivere sempre e comunque.

La speranza è una positività reale, è una letizia reale, ed è bello sentir descrivere da Solov’ëv come Dostoevskij coglie e fonda questa verità profetica nel popolo, nel popolo estremamente decaduto dei malfattori con cui era prigioniero in Siberia. Nei miseri, Dostoevskij scopre qual è il seme della speranza per il mondo intero: il fatto di riconoscersi peccatori ma redenti, di sapersi peccatori senza perdere la consapevolezza profonda di essere salvati, che una Salvezza c’è, che Gesù Cristo c’è.

La grande speranza profetizzata da Dostoevskij è così quella della Croce. La Croce di Cristo, ma anche quella che Lui ci chiede di portare ogni giorno alla sua sequela, è essenzialmente un grande fallimento. Non è un successo, ma un grande fallimento. Ognuno di noi, e ognuna delle nostre Chiese, come tutta la società, ne facciamo costantemente esperienza. Quello che dimentichiamo, e che questi grandi cristiani russi ci ricordano, è che proprio il fallimento della Croce è il segreto della redenzione del mondo, del mondo nuovo a cui tutti aspiriamo. La Croce è il seme presente, reale, della speranza della risurrezione di tutto e di tutti, che germina ora nell’alba di fraternità universale che i cristiani sono chiamati a sperimentare e ad offrire all’umanità.

Questi scritti mi rendono più cosciente di una cosa che tanti grandi spiriti colgono e tentano di suggerirci, di una cosa che dovremmo sempre rinnovare nei rapporti ecumenici: e cioè che l’unità, anzi: la comunione – per usare un termine tanto bello e tanto denso, soprattutto nell’Ortodossia –, la comunione non è solo un lavoro fra di noi, fosse pure ad alto e profondo livello, in particolare teologico; la comunione è un avvenimento a cui ci apriamo fissando Gesù Cristo.

Mi colpisce sempre il vangelo in cui Gesù annuncia la sua passione, ma, nel frattempo, di cosa parlano i suoi discepoli lungo il cammino? Parlano di chi sia il più grande fra di loro (cfr. Mc 9,30-37). Quello che è incredibile è che questi dodici discepoli abbiano fatto tutto quel cammino guardandosi fra di loro e non fissando gli occhi su Gesù, su Gesù che annunciava la passione, la morte e la risurrezione, su Gesù che si rivelava totalmente nel suo infinito mistero. Certo, non capivano quello che Lui diceva; non potevano capirlo. Ma il problema non è di capire come avverrà l’unità, la fraternità universale, come si salverà il mondo, questo mondo di oggi. Il problema è di non dimenticare di fissare gli occhi su Cristo. Perché anche nei momenti di maggiore confusione, guardare Gesù è possibile, ascoltare Gesù, è possibile. Perché Gesù Cristo è presente, qui ed ora, ci parla, ci rivela tutto, è la Rivelazione di tutto.

Io sono pieno di gratitudine, perché questi testi di Solov’ëv, che vanno veramente meditati, e sono di una bellezza che incanta, questi testi in fondo ci gridano un’esigenza assolutamente irrinunciabile se vogliamo voler bene al mondo, all’umanità, irrinunciabile per i discepoli di Cristo che siamo, che bene o male lo seguiamo, in tutte le Chiese: l’esigenza fondamentale per tutti è che torniamo a fissare gli occhi su Cristo, a contemplarlo, ad ascoltarlo, a dirigere l’attenzione su di Lui, ma veramente su di Lui, non sui dettagli delle nostre interpretazioni di Cristo, ma proprio su Cristo presente che ci promette una Salvezza totalmente già compiuta.

La grande profezia di Dostoevskij, come di Solov’ëv, è che la bellezza di Cristo salverà il mondo se i suoi discepoli, pur peccatori, perché peccatori, fisseranno insieme gli occhi su di Lui per trasmettere la sua luce al mondo.

Note al testo

[1] Cfr. AA.VV., Il santo starec Amvrosij del monastero russo di Optina, Abbazia di Praglia, 1993, 64-67.