Cosa resterà di Giosué Carducci? Quattro articoli di Giovanni Fighera

Riprendiamo sul nostro sito quattro articoli scritti da Giovanni Fighera e ripubblicati poi sul suo sito La ragione del cuore https://www.giovannifighera.it/. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la loro presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per ulteriori testi, cfr. la sezione Letteratura e, in particolare, Dall'ottocento al novecento.

Il Centro culturale Gli scritti (14/5/2023)

1/ Il secondo ottocento da capire 7, di Giovanni Fighera (La Nuova bussola quotidiana del 30-4-2017 e La ragione del cuore del 21 Settembre 2017)

Osannato in vita e considerato poeta vate della nazione nell’epoca postunitaria e anche per decenni dopo la morte (1907), negli ultimi anni i suoi versi improntati ad una magniloquente retorica, all’invettiva politica e satirica e alla rievocazione di grandi gesta e battaglie del passato appaiono sempre più distanti dalla sensibilità contemporanea e trovano sempre meno spazio anche nel panorama poetico nella scuola italiana.

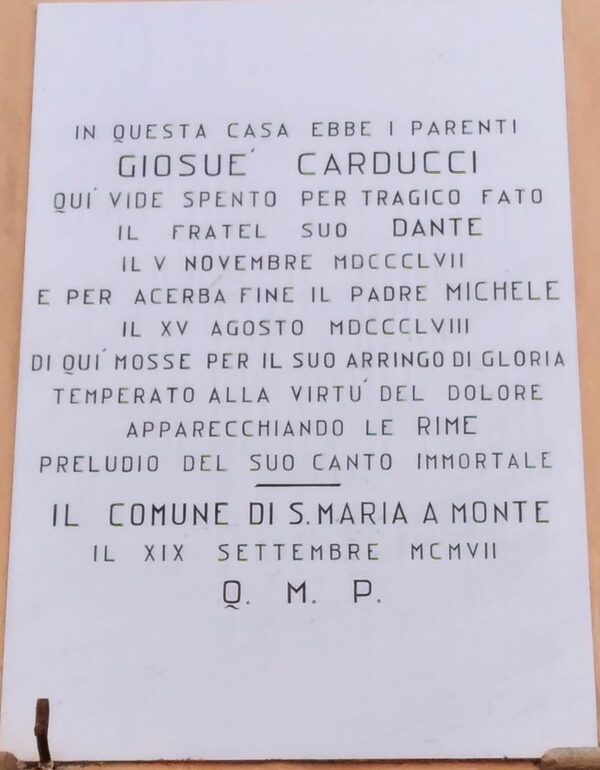

Nato nel 1835 a Val di Castello in Versilia, Carducci è avviato agli studi classici prima a Firenze e, poi, alla Scuola Normale di Pisa e si laurea in Lettere classiche a soli ventun anni. Nel 1857 muore il fratello Dante, suicida o ucciso dal padre. Non conosceremo mai con certezza i fatti. Il caso viene archiviato con la tesi del suicidio, anche se i dubbi rimangono. Il fratello viene ritrovato morto con un bisturi conficcato nel petto dopo una discussione con il padre che lo accusa di una condotta sregolata.

È il padre a colpirlo senza volerlo uccidere oppure il giovane si è suicidato non sopportando l’ennesimo alterco o la vergogna per le accuse rivoltegli? Certamente questa morte tragica lascia segni indelebili nell’animo del poeta che chiamerà Dante anche uno dei suoi figli.

Qualche anno più tardi, al venticinquenne Giosuè viene proposta una cattedra di letteratura italiana a Bologna. Il professore la terrà per più di quarant’anni fino al 1904. Chi ricoprirà quella cattedra dopo Carducci erediterà da lui una sorta di testimone del poeta vate, figura di riferimento per la nazione. Basti pensare a Giovanni Pascoli, suo discepolo. Una volta divenuto docente di Italiano a Bologna nel 1906, modificherà anche la sua ispirazione poetica improntandola alla retorica risorgimentale e all’enfasi patriottica tanto da declamare prima e poi scrivere La grande proletaria si è mossa nel 1911 per l’impresa di Libia.

Nel frattempo, per quanto riguarda le vicende private e personali, Carducci è convolato a nozze con Elvira Menicucci nel 1859. Dal matrimonio nascono cinque figli, dei quali Francesco muore pochi giorni dopo la nascita, mentre Dante a pochi anni di vita.

La morte del piccolo Dante ispirerà molte poesie, tra quelle che meglio esprimono l’animo e l’interiorità di Carducci, lontane dal tono retorico e tronfio di tante altre poesie. Nel 1906 l’Accademia di Svezia conferisce a Carducci il Premio Nobel, proprio l’anno prima della morte.

Nutrito di cultura classicista, Giosuè Carducci è letterato fortemente risorgimentale, incline ai miti repubblicani e garibaldini prima e monarchici più tardi, cantando pur sempre le gesta dell’Italia unita con una vena decisamente civile, non scevra spesso di una vena caustica nei confronti della classe dirigente. Senatore e iscritto alla massoneria, è espressione dello scrittore organico al potere e al sistema, poeta ufficiale del Regno.

Nel clima anticlericale e anticattolico del primo Regno d’Italia la cultura dominante trova in lui un suo illustre rappresentante. Nell’inno «A Satana», esaltazione del progresso, della scienza, dell’edonistica gioia di vivere, Carducci osa satireggiare e sbeffeggiare la persona di Cristo scrivendo: «Che val se barbaro/ Il nazareno/ Furor de l’agapi/ Dal rito osceno. Con sacra fiaccola/ I templi t’arse/ E i segni argolici/ A terra sparse?». In poche parole, si chiede Carducci a che cosa sia servito che i riti liturgici celebrati a memoria dell’ultima cena abbiano bruciato i templi pagani e abbiano distrutto le statue greche pagane. Nonostante la barbarie e il degrado cristiani, «Satana ha vinto.// Un bello e orribile/ Mostro si sferra,/ Corre gli oceani,/ Corre la terra». L’«orribile/mostro» è chiara allusione al prodigio del libro III dell’Eneide, al noto episodio di Polidoro: le novità tecnologiche, incarnazione del clima positivista ottocentesco, sostituiscono il soprannaturale delle epoche antiche e primitive, in cui il Mistero non è ancora stato conquistato dalla scienza. Il progresso ha vinto, a detta di Carducci, rendendo inutile la superstizione cristiana. Il filosofo italiano Benedetto Croce definisce Carducci «poeta sano» proprio per contrapporlo agli scrittori decadenti, coscienti di trovarsi in un’epoca di profonda crisi spirituale.

Il mito dell’Italia unita, la fede nel progresso e nella scienza, la sua deliberata assunzione del ruolo di poeta vate della nazione saranno in grado di rispondere alle angustie della vita, alla sofferenza per la morte dei figli, alla consapevolezza del tempo passeggero, che porta via con sé tutto quanto l’uomo possiede di più caro? Orazio definisce il tempo «invida aetas», invidioso della felicità dell’uomo.

Allora ci sorgono alcune domande. È giusto non studiare più Carducci oppure «attraversarlo» (per usare un’espressione cara a Montale) permette di comprendere meglio l’Italia di quegli anni e la sua cultura anticlericale? E ancora: quali poesie meritano davvero di essere ricordate e studiate? Quali testi rimarranno nel tempo e sapranno parlare al cuore di ogni uomo? A centodieci anni dalla morte del poeta credo che il tempo stia già dando una prima risposta sul valore artistico dei suoi versi.

La prossima volta ci addentreremo proprio nei componimenti del Carducci più privato e intimista che sa toccare il cuore del lettore del nostro tempo proprio perché scrive a partire dagli interrogativi che scaturiscono in ognuno di noi dinanzi ai fatti della vita, che siano la perdita di una persona cara o la nostalgia dei luoghi dell’infanzia.

2/ Senza Cristo resta solo un pianto antico. Il secondo ottocento da capire 8, di Giovanni Fighera (La Nuova bussola quotidiana del 7-5-2017 e La ragione del cuore del 27 Settembre 2017)

Delle raccolte carducciane (Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed epodi, Rime nuove, Odi barbare, Rime e ritmi) quella che rivela maggiormente l’aspetto intimo e privato del poeta è indubbiamente Rime nuove. Vi campeggiano gli affetti, i dolori per la scomparsa delle persone care e i toni nostalgici nei confronti del luogo natio.

Il 9 novembre 1870 muore a soli tre anni il figlioletto Dante, colto da febbri forti. Il giorno successivo, Giosuè si rivolge al fratello Valfredo per raccontargli la tragedia: «Il mio povero bambino mi è morto; morto di un versamento al cervello. Gli presero alcune febbri violente, con assopimento». Per otto giorni il sonno e l’assopimento si alternano a orrende grida, lamenti, convulsioni e paralisi. Nel giugno del 1871 Carducci dedica al figlio la strofa anacreontica «Pianto antico».

L’occasione spinta dei versi è l’osservazione di un albero che il poeta vede nel suo giardino, un melograno che in primavera ha ripreso a fiorire. La primavera, celebrata nell’inno a Venere del De rerum natura di Lucrezio, ben noto al poeta, può ridar vita a tutta la natura. La madre natura, nel suo ciclo perenne che dal sonno invernale riporta alla rinascita primaverile, se può far rinascere e splendere per alcuni mesi la vita in terra, non è, però, capace di risuscitare i morti.

Il poeta non trova consolazione e può solo abbandonarsi ad un threnos (in greco «pianto») che accomuna la sua sofferenza a quella di tutti gli uomini che da sempre vedono morire i propri cari. Per questo il pianto di Carducci è «antico», ovvero universale. Innanzi alla morte, e ancor di più di fronte alla scomparsa di un figlio, lacerante e inconsolabile, solo la speranza di rivedere il volto dell’amato nell’aldilà potrebbe dar conforto.

Occorrerebbe la speranza cristiana, che non è un augurio, un’illusione o una chimera, ma è una certezza sul futuro fondata sull’assaporamento già nel presente di un centuplo e sulla credibilità dei testimoni incontrati, come scrive Dante nel Paradiso «Spene […] è uno attender certo/ de la gloria futura, il qual produce/ grazia divina e precedente merto» cioè «la speranza è confidente aspettativa della gloria futura, prodotta dalla grazia divina e dai meriti accumulati».

Carducci ha, però, disdegnato la fede considerandola come retaggio vetusto e superstizioso. I nuovi idoli che lui ha accolto, quelli del progresso, della scienza e del culto della classicità, non riescono, in alcun modo, a rispondere all’umano e universale desiderio di salvezza e di eternità. Carducci scrive all’amico G. Chiarini: «Io aveva avviticchiate intorno a quel bambino tutte le mie gioie, tutte le mie speranze, tutto il mio avvenire». Per questo la vita gli appare ora inutile e senza senso. Vediamo l’esito poetico finale di «Pianto antico»: «L’albero a cui tendevi/ La pargoletta mano,/ Il verde melograno/ Da’ bei vermigli fior// Nel muto orto solingo/ Rinverdì tutto or ora,/ E giugno lo ristora/ Di luce e di calor.// Tu fior de la mia pianta/ Percossa e inaridita,/ Tu de l’inutil vita/ Estremo unico fior,// Sei ne la terra fredda,/ Sei ne la terra negra;/ Né il sol piú ti rallegra/ Né ti risveglia amor».

Il lamento funebre per i bambini morti in fasce o nell’infanzia aveva ispirato già tanti poeti. Nel sesto libro dell’Eneide Virgilio presenta la catabasi ovvero la discesa agli Inferi di Enea. Dopo che la Sibilla ha addormentato il guardiano Cerbero con una focaccia soporifera, Enea accede ad un luogo dove sono collocati i «morti prima del tempo»: «Si sentono subito voci e un immenso vagito: anime/ di bambini che piangono sul limitare, ignari/ della dolcezza di vivere e che, strappati al capezzolo,/ un giorno nero ha rapito e sepolto in un lutto precoce».

Quale nostalgia, quale malinconia accompagna la narrazione virgiliana! Inconsolabile è la sofferenza per una cultura che non conosce il perdono, la misericordia e la redenzione! Chi potrà restituire gli anni della gioventù perduti e i propri cari strappati dalla nera morte? La frase «un giorno nero ha rapito e sepolto in un lutto precoce» è la traduzione del latino «atra dies […] et funere mersit acerbo».

Proprio questo verso è lo spunto per l’omonima poesia carducciana, appartenente sempre alle Rime nuove. Carducci si rivolge al fratello Dante, morto nel 1857 in circostanze sospette, chiedendogli di accogliere suo figlio appena defunto. Un sonetto dai toni aulici e classicheggianti, ispirato proprio ai toni dell’Ade pagano e antico, richiama l’amato paesaggio toscano e gli altri cari defunti (il fratello e il padre): «O tu che dormi là su la fiorita/ Collina tosca, e ti sta il padre a canto;/ Non hai tra l’erbe del sepolcro udita/ Pur ora una gentil voce di pianto?// È il fanciulletto mio, che a la romita/ Tua porta batte: ei che nel grande e santo/ Nome te rinnovava, anch’ei la vita/ Fugge, o fratel, che a te fu amara tanto.// Ahi no! giocava per le pinte aiole,/ E arriso pur di vision leggiadre/ L’ombra l’avvolse, ed a le fredde e sole// Vostre rive lo spinse. Oh, giú ne l’adre/ Sedi accoglilo tu, ché al dolce sole/ Ei volge il capo ed a chiamar la madre».

Innegabili sono, ancora una volta, l’icasticità delle immagini carducciane, la capacità di commuovere il lettore, la carica affettiva, la precisa scelta di un linguaggio classicheggiante che rende il lettore partecipe di un mondo antico e pagano. Che cosa rende grande questi versi? L’universalità dei temi affrontati: il dolore per la morte di un caro, il bisogno umano di amore e di affetto. Che cosa strugge il lettore? La disperazione, ovvero la mancanza totale di speranza, che si tramuta in tragedia. Senza Cristo, senza promessa di salvezza, si ritorna al paganesimo.

3/ Carducci e le stagioni della vita. Il secondo ottocento da capire 9, di Giovanni Fighera (La Nuova bussola quotidiana del 14-5-2017 e La ragione del cuore del 31 Agosto 2017)

Pur se attratto dal progresso, Carducci avverte una grande distanza tra la modernità e l’antichità, conquistato dalla classicità, dalla grandezza dell’antica Roma, da forme metriche e stilistiche che avevano raggiunto livelli elevati di raffinatezza e cura formale.

Per questo il poeta persegue anche l’introduzione delle antiche forme metriche classiche all’interno della lirica contemporanea. L’operazione è ardita.

Il distico elegiaco, costituito da brevi stanze composte da un esametro e da un pentametro e tipico non solo delle elegie, ma anche degli epigrammi, viene riprodotto nella metrica italiana e utilizzato in componimenti ricchi di nostalgia e di malinconia.

È il caso di «Nevicata» (appartenente alla raccolta Odi barbare). Il lento cadere della neve addormenta progressivamente la vita, i rumori, i suoni, quelli che caratterizzano la gioventù e la sua gaia spensieratezza come pure l’età adulta nel suo infaticabile correre e nella sua incessante attività.

Le stesse ore, cadenzate, come sempre accadeva nel passato, dallo scampanio, sembrano quasi fermarsi, restituendo l’impressione della partecipazione al torpore della natura.

Il suono delle campane pare arrivare da un mondo lontano dal nostro, il mondo dell’oltretomba, dove tutto è ormai immobile e impalpabile. Il bel paesaggio invernale tratteggiato da Carducci si fa carico di immagini e di parole simboliche.

Gli stessi uccelli cercano di comunicare con il poeta picchiando sui vetri come se volessero annunciargli qualcosa, come fossero portavoci dei cari amici estinti, provenienti dall’Ade.

È un destino, scevro di qualsiasi speranza, che accomuna ogni uomo. Il poeta si sente vicino alla morte, la «fatal quiete» foscoliana ora descritta come silenzio e ombra, dove trovare riposo. Se Foscolo percepiva la serenità e la pacificazione dei sensi, Carducci avverte l’ineluttabilità.

Se è vero che un indomito cuore accomuna Carducci a Foscolo, espressione di furori e di passioni che possono trovare pace solo una volta che tutta l’energia vitale si è assopita, è altresì vero, però, che il quadretto generale, le immagini, i colori e il ritmo stesso trasmettono una malinconia profonda.

Ecco l’esito finale di questo magnifico componimento: «Lenta fiocca la neve pe ‘l cielo cinereo: gridi,/ suoni di vita più non salgono da la città,// non d’erbaiola il grido o corrente rumore di carro,/ non d’amor la canzon ilare e di gioventù.// Da la torre di piazza roche per l’aere le ore/ gemon, come sospir d’un mondo lungi dal dì.// Picchiano uccelli raminghi a’ vetri appannati: gli amici/ spiriti reduci son, guardano e chiamano a me. In breve, o cari, in breve – tu càlmati, indomito cuore –/ giù al silenzio verrò, ne l’ombra riposerò».

Altro quadretto di paese, questa volta autunnale, dipinto con colori, suoni e odori, è quello che appare in «San Martino» (appartenente alle Rime nuove), ode anacreontica in quattro strofe:

«La nebbia a gl’irti colli/ piovigginando sale,/ e sotto il maestrale/ urla e biancheggia il mar;// ma per le vie del borgo/ dal ribollir de’ tini/ va l’aspro odor de i vini/ l’anime a rallegrar.// Gira su’ ceppi accesi/ lo spiedo scoppiettando:/ sta il cacciator fischiando/ sull’uscio a rimirar// tra le rossastre nubi/ stormi d’uccelli neri,/ com’esuli pensieri,/ nel vespero migrar».

Poche pennellate dipingono una natura toscana malinconica (nebbia) e mossa (mare in tempesta). In questo contesto vi è un borgo animato da vite umane.

L’attenzione si concentra su una figura solitaria, immersa nella tranquillità del paese, un cacciatore, simbolo forse del poeta stesso che osserva uccelli migratori: assomigliano ai pensieri della sera, quelli che riportano ai cari defunti e alla percezione del carattere transeunte della vita.

La compresenza di campi sensoriali differenti prelude senz’altro alle dimensioni decadenti di qualche decennio più tardi (considerazione quasi paradossale se pensiamo che Benedetto Croce contrappone proprio il «sano» Carducci ai malati poeti decadenti), mentre la tendenza impressionistica ad avvalersi di pochi tratti pittorici per dipingere il quadretto ritornerà sovente nel Pascoli di Myricae, allievo di Carducci, che del resto partirà spesso da temi già affrontati dal maestro. Dell’«estate fredda dei morti» di San Martino scriverà Pascoli nella celeberrima «Novembre» (Myricae).

Altro quadretto, questa volta vivace e dinamico, scritto nell’aprile del 1885, mentre sta tornando in Toscana, è il sonetto «Traversando la maremma toscana» (Rime nuove). Il ritorno a casa è un nostòs, un viaggio non soltanto fisico, ma anche nel tempo.

Rivedendo la dolcezza del paesaggio Carducci sente che deve tutto a quelle terre: i toni accesi dei suoi versi, l’indole scontrosa e indomita. Nel contempo dinanzi agli occhi trascorrono gli anni della gioventù, i sogni e le speranze dissoltisi nel tempo, che lasciano spazio soltanto alla evidenza del destino di morte che lo attende. Il paesaggio primaverile (le consuete nebbie affiancate ora da un «verde piano») consolano il cuore del poeta.

Forti sono i debiti carducciani nei confronti del Foscolo dei sonetti (si veda la raccolta Poesie del 1803). L’esito è uno dei migliori della poesia carducciana: «Dolce paese, onde portai conforme/ l’abito fiero e lo sdegnoso canto/ e il petto ov’odio e amor mai non s’addorme,/ pur ti riveggo, e il cor mi balza in tanto.//

Ben riconosco in te le usate forme/ con gli occhi incerti tra ’l sorriso e il pianto,/ e in quelle seguo de’ miei sogni l’orme/ erranti dietro il giovenile incanto.// Oh, quel che amai, quel che sognai, fu in vano;/ e sempre corsi, e mai non giunsi il fine;/ e dimani cadrò. Ma di lontano// pace dicono al cuor le tue colline/ con le nebbie sfumanti e il verde piano/ ridente ne le pioggie mattutine».

La prossima settimana concluderemo questo percorso di ricerca di un Carducci che sa ancora parlare al lettore di oggi. Andremo alla riscoperta di altre poesie, come ad esempio «Alla stazione in una mattina d’autunno» (Odi barbare) a «Davanti a San Guido» (Rime nuove).

In quest’ultimo componimento domineranno ancora una volta il rimpianto di una vita semplice, l’impossibilità del nostòs e di ritrovare la serenità e la pace se non nella morte.

4/ Il dolore per un passato irripetibile. Il secondo ottocento da capire 10, di Giovanni Fighera (La Nuova bussola quotidiana del 21-5-2017 e La ragione del cuore del 13 Ottobre 2017)

La dimensione della memoria e il ritorno ai luoghi dell’infanzia pervadono la poesia «Dinanzi a San Guido» presente nella raccolta carducciana Rime nuove. Nei versi sembra incarnarsi quanto avrebbe più tardi scritto Pascoli nella «Lettera prefatoria» dei Primi poemetti: «Il ricordo è del fatto come una pittura: pittura bella, se impressa bene in anima buona, anche se di cose non belle. Il ricordo è poesia, e la poesia non è se non ricordo. Quindi noi di poesia ne abbiamo a dovizia».

Durante un viaggio in treno da Civitavecchia a Livorno Carducci rivede i luoghi dell’infanzia e «i cipressetti» che lo riconoscono e si ricordano di quel Carducci bambino che lanciava i sassi contro di loro. Non portano rancore, ma anzi lo invitano a sostare, a sospendere la frenesia che anima il mondo degli adulti, a ritornare bambino e a ricordare il tempo trascorso. Pochi versi sono sufficienti a Carducci per riportare il lettore indietro nel proprio passato, ad un tempo che sembra ormai fuggito per sempre. Eppure la poesia come per magia permette di far rivivere gli anni della perduta giovinezza e i cari che non ci sono più.

Il poeta apre allora un dialogo con «i cipressetti […] fedeli amici d’un tempo migliore». Volentieri resterebbe con loro, lui che ormai sa «leggere di greco e di latino» e non è più «birichino» e non lancia più sassi contro gli alberi. Come impietositisi per il poeta, gli alberi esclamano: «Ben lo sappiamo: un pover uomo tu se’». Attraverso la voce saggia degli alberi, quel Carducci, colto, acclamato e onorato, riconosce la pochezza e la miseria umana, le «eterne risse» che «ardon» ancora nel suo cuore. Di nuovo i cipressi invitano il poeta a restare; «Rimanti; e noi, dimani, a mezzo il giorno,/ Che de le grandi querce a l’ombra stan/ Ammusando i cavalli e intorno intorno/ Tutto è silenzio ne l’ardente pian,// Ti canteremo noi cipressi i cori/ Che vanno eterni fra la terra e il cielo:/ Da quegli olmi le ninfe usciran fuori/ Te ventilando co ’l lor bianco velo».

Quando il poeta si congeda con un ultimo addio, ecco che i cipressi lo interrogano: «Che vuoi che diciam dunque al cimitero/ Dove la nonna tua sepolta sta?». A queste parole dinanzi agli occhi appare a Carducci la cara donna. Il ricordo ritorna a quando era piccolo. Il poeta vorrebbe ancora parlare con lei: «O nonna, o nonna! deh com’era bella/ Quand’ero bimbo! ditemela ancor,/ Ditela a quest’uom savio la novella/ Di lei che cerca il suo perduto amor!».

Carducci si ricorda della favola che la nonna gli raccontava sempre. Una principessa, costretta a sposare un uomo trasformato in porco, scopre un giorno che le vere fattezze del marito sono quelle di un bel giovane. Invece di tenere nascosta la notizia, come dovrebbe, la rivela a tutti. Dovrà allora andare alla ricerca del marito, di cui viene privata, per sette anni. Quando lo rivedrà, lo ritroverà addormentato. Carducci si ferma a questo punto della favola non riportando l’esito felice della storia.

Solo ora che è adulto comprende quanto fosse vera quella favola. Amara è la riflessione dopo tanto vagare, dopo tanti anni trascorsi in ricerca. Forse il percorso della vita non è altro che un ritorno a casa: «E quello che cercai mattina e sera/ Tanti e tanti anni in vano, è forse qui,/Sotto questi cipressi, ove non spero/ Ove non penso di posarmi più:/ Forse, nonna, è nel vostro cimitero/ Tra quegli altri cipressi ermo là su».

Bisognerebbe avere il coraggio di riconoscerlo e di sostare. Il viaggio della vita si dispiega in continui distacchi e partenze per riconoscere alla fine che tutto quello che cercavi ti era già stato offerto all’inizio. Il poeta ora non può più rimanere, deve ripartire e ritornare alle responsabilità dell’adulto, alla sua famiglia, da «Tittì», la figlia più piccola. «La vaporiera» riparte «ansimando». «Una leggiadra schiera» di puledri la insegue, mentre un «asin bigio» non si scomoda e rimane a rosicchiare un cardo. Quanto simile a quei puledri era il giovane Carducci! Quanto si sente simile a quell’asino il poeta, ora che ha visto la delusione che lasciano il successo, il potere, gli obiettivi raggiunti!

Ai ritorni impossibili si alternano le partenze laceranti che separano il poeta dall’amata Lidia, nome poetico di Carolina Cristofori Piva. Il poeta le scriverà nel dicembre del 1874 ricordando il momento della separazione dell’anno prima: «Ripenso alla triste mattina del 23 ottobre 1873, quando ti accompagnai alla stazione, e tu m’involasti in un’orribile carrozza di seconda classe; […] e poi il mostro, che si chiama barbaramente treno, ansò, ruggì, stridé». Nasce così la poesia «Alla stazione in una mattina d’autunno» (Odi barbare) in strofe alcaiche. I fanali di una locomotiva a vapore in un plumbeo cielo di una mattina d’autunno, i «fanali tentati», il lungo rintocco che preannuncia la partenza cui risponde l’eco dolorosa del tedio per la separazione trasmettono una tristezza profonda, sancita dalla definitiva chiusura degli sportelli. Il «mostro» moderno, prodigio sorprendente, «va empio; con traino orribile», perché porta lontana l’amata Lidia.

Rivivono qui episodi classici. Rivive l’incontro di Enea e Polidoro, in cui il pio troiano strappa un ramo da un cespuglio radicato sulle coste della Tracia. A quel punto Enea vede un prodigio sorprendente e orribile a raccontarsi («horrendum et dictu video mirabile monstrum»). Il treno è come quella lacerazione del ramo, porta via al poeta una parte stessa del suo corpo e della sua persona.

Rivive qui l’episodio di Plutone che rapisce Proserpina per portarla giù nell’Ade. L’amata da «viso dolce di pallor roseo», dagli «stellati occhi di pace», dalla «bianca faccia e ‘l bel volo» è solo un sogno che si allontana, i ricordi dell’estate si contrappongono al triste autunno della separazione.

Ora il poeta non ha più un ubi consistam, un fondamento su cui fondarsi: Carducci barcolla «com’ebro», come se fosse «un fantasma». Desiderio di vita e percezione della morte, giovinezza trascorsa e vecchiaia incombente, amore e solitudine si alternano a mostrare una vita che si attende un compimento che nell’hic et nunc si può solo presagire e avvertire in segni ed indizi, non si può senz’altro ancora vivere nella sua pienezza. Nella penombra di una grotta buio e luce sono due possibilità. Dove volgiamo lo sguardo? Verso l’apertura della grotta alla ricerca del sole che illumina l’esterno o siamo rivolti verso la parte più remota della caverna? È una questione di sguardo.

Potremmo continuare in questa avventura di riscoperta di Carducci. Sospendiamo qui il percorso lasciando al lettore l’incontro personale con l’uomo-poeta. Leggere significa sempre incontrare in primo luogo una persona. Leggere significa altresì scegliere e selezionare. Bellissimo è l’etimo latino del verbo latino legere. Ciascuno di noi deve attraversare le opere degli autori, rifuggendo dall’accontentarsi delle antologie scolastiche che rappresentano selezioni già compiute da altri.

Scoprire un autore significa abbandonare anche la vulgata per trovare nuove voci su di lui. Così possiamo aprire una pista nuova anche sul rapporto di Carducci con la fede.

A quanto risulta dal processo di beatificazione di Don Orione Carducci si confessò e si convertì negli ultimi anni. La confessione sarebbe avvenuta nel 1895. Don Giuseppe Zambarbieri racconta al riguardo: «Una notte il Carducci passò in piedi, passeggiando avanti e indietro nella sua stanza. Fu una notte assai simile a quella dell’Innominato. Al mattino si presentò all’abate Chanoux e si è confessato. Ho chiesto se vi sono prove di veridicità. Don Orione è stato di persona a Courmayeur per accertare il fatto, penso che sia stato inviato in missione straordinaria. Ed ebbe dall’abate la conferma».

Abbiamo anche testimonianze relative alla morte cristiana di Carducci. Luigia Tincani, fondatrice delle Missionarie della Scuola, figlia del noto classicista Carlo Tincani, amico del poeta, scrive: «Mio padre, pur se allora non era praticante, combatteva per la difesa della religione e della Chiesa. Era Vice-presidente del Consiglio scolastico, che contava altri quattordici membri: tutti massoni […]. Noi eravamo amiche delle figlie del custode della Certosa. Abbiamo sentito che Carducci in morte volle i Sacramenti e, malgrado la guardia feroce che gli montavano i massoni, li ebbe da un sacerdote vestito da barbiere e venuto con la scusa di fargli la barba».