Due romanzi di G.K. Chesterton: Il Napoleone di Notting Hill e La sfera e la croce, di M. Platania

Riprendiamo dal sito Cultura cattolica alcuni articolo di Marzia Platania, cui abbiamo trasformato il titolo, perché in sequenza fosse possibile seguire l’analisi dei due romanzi il Napoleone di Notting Hill e La sfera e la croce. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, cfr. le sezioni Letteratura e G.K. Chesterton. Su L’uomo innocente, cfr. «La vera difficoltà dell'uomo è di godere il godimento, di mantenersi capace di farsi piacere ciò che gli piace». Il protagonista di Le avventure di un uomo vivo di G.K. Chesterton, di Marzia Platania.

Il Centro culturale Gli scritti (26/5/2024)

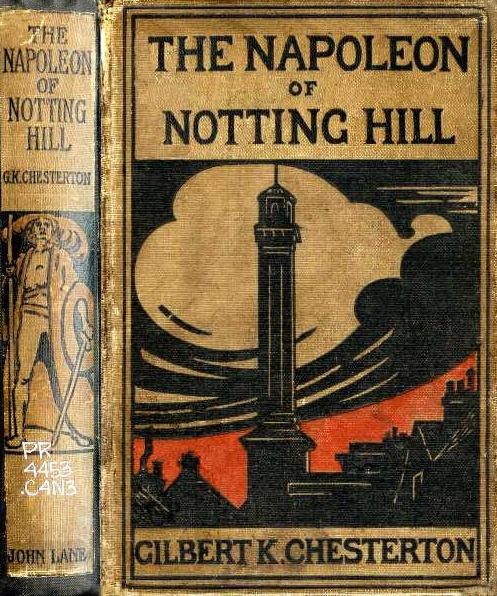

1/ Il Napoleone di Notting Hill 1

Il personaggio che ci permette di delineare il tipo umano del patriota è Adam Wayne, il protagonista del romanzo “Il Napoleone di Notting Hill", primo romanzo di Chesterton.

La Notting Hill del titolo è un piccolo quartiere di Londra. Il soprannome di Napoleone è in parte attribuito al protagonista con pieno merito a causa delle sue imprese militari, d'altra parte contrapponendosi con la sua aura di grandiosità a quella piccola e banale dicitura “'di Notting Hill" introduce fin dal titolo il paradosso su cui è giocato tutto il romanzo.

Ne diamo in poche parole la trama. Un re umorista, il cui personaggio analizzeremo in seguito, reintroduce per scherzo, in una Londra del futuro, le municipalità medioevali, dotando ogni quartiere della sua autonomia, di un sindaco e di tutto un complicato sistema di riti, di apparato iconografico e di leggende inventate alla bisogna.

In questa situazione scoppia tra Notting Hill e i quartieri di North, South, West Kensington e Bayswater, una guerra originata dal fatto che i sindaci di questi ultimi hanno in cantiere la costruzione di una nuova strada che dovrebbe passare per Notting Hill, distruggendone il cuore, un viottolo di nome Pump Street. (Ci piace vedervi anche un gioco di parole: "Pump" si traduce pompa, come è appunto il cuore, anche se la vicinanza dell'acquedotto giustifica il nome con minor poesia).

Notting Hill, inferiore come forze, vince grazie al suo eroismo e all'abilità strategica del suo condottiero, non prima però che il sentimento patriottico eccitato dagli scontri abbia trasformato in realtà quelle usanze municipali che erano state introdotte per burla, e fino ad allora sopportate con sdegno dai cittadini londinesi.

È evidentemente un paradosso chiamare patriota non colui che difende la patria intesa come nazione, ma colui che ne difende una fetta minuscola, composta appena di quattro botteghe, un vicolo, le nove strade che vi conducono, l'azienda del gas e la torre dell'acquedotto, inventario con cui si esauriscono i possedimenti che formano Notting Hill, difesa fino alla morte da Adam Wayne.

Ancora più paradossale che il patriota sia tra i personaggi positivi di Chesterton, che fu aspramente pro-boero durante la guerra che contrappose l'Inghilterra ai coloni africani e che non vide mai con favore né l'idea dell'Impero britannico su cui non tramonta mai il sole, polemizzando per questo con Kipling e con i politici dell’epoca, né quelle teorie, in voga al suo tempo, che giustificavano la superiorità inglese con la dottrina delle razze.

Qui Chesterton dimostra la sua tempra di fine pensatore, introducendo una distinzione tra due atteggiamenti che sembrano a prima vista uguali, ma sono ad un esame più approfondito addirittura contrari. Da un lato c'è il patriottismo vero, dall'altro un patriottismo deteriore che Chesterton chiama Jingoismo; il Jingoista è colui che esalta la sua patria per questa o quella ragione, perché è grande come un impero o perché è abitata da Germani, razza superiore, ragioni nelle quali fa consistere la sua superiorità rispetto alle altre nazioni.

Proprio questo suo essere fondato su ragioni particolari rende però l'amore del Jingoista per la propria patria inferiore a quello del vero patriota, il quale ama la sua patria perché è la patria, perché vi è nato (e parimenti suppone ed ammette che tutti amino la loro patria, poiché vi sono nati).

È un amore inferiore perché non è e non può essere assoluto, dipende da ragioni ed è quindi in balia delle teorie e degli eventi: che accadrà all'amore di colui che ama l'Inghilterra perché germanica se si stabilisse che è invece celtica o latina? E all'amore di colui che ama l'Inghilterra perché è un impero, il giorno che l'Inghilterra dovesse perdere il suo?

Se si ama la propria nazione solo perché è la più potente se ne dovrà amare una diversa dalla propria, se risultasse essere più potente. L'amore del vero patriota, che non ha condizioni perché è basato sul fatto che la patria è la patria, è indistruttibile, indipendentemente da ogni avvenimento e da ogni sconfitta, ed è inoltre in grado di rispettare le ragioni delle altre nazionalità. Il vero patriota può così anche parteggiare per i boeri, se essi hanno ragione, anche contro le pretese della propria nazione: chi ama è infatti autorizzato a criticare e correggere.

Sciolto il secondo paradosso, torniamo al primo, quello implicito nel titolo: perché una patria così piccola e poco gloriosa per questo Napoleone inglese? Una esile traccia per risolvere questo interrogativo è contenuta in un articolo di Chesterton intitolato “Il teatrino giocattolo”, in cui il nostro autore loda appunto il teatrino di cartone dell'infanzia perché “riducendo la scala degli eventi esso può introdurre eventi ben più grandi” (GKC, Saggi scelti, pag. 280), mentre “I grandi imperi sono necessariamente prosaici, perché va al di là delle possibilità umane inscenare una epopea su tale vasta scala” (ibidem pag. 281).

La piccolezza della patria di Adam Wayne proietta paradossalmente l'intera vicenda su scala cosmica. Anche il cosmopolita, che rifiuta il concetto di patria come nazione, è nato in una certa via, ha giocato in una certa piazzetta; anche lui avrà portato tutti i suoi giochi sul divano, fingendo che il pavimento fosse il mare e il divano ciò che restava del mondo, perché “I fatti dimostrano chiaramente che il fanciullo è positivamente innamorato dei limiti” (GKC, Autobiografia, pag. 107).

Un quartiere natale è qualcosa che tutti hanno avuto, una patria particolarissima e insieme universale. Al di là del risvolto politico, che qui non ci interessa, fa conto osservare che ciò che definisce il patriota non è solo un certo atteggiamento verso la patria, ma è un certo modo di concepire il mondo. Modo che Chesterton ritiene in accordo alla realtà dei fatti, fruttuoso di risultati e foriero di gioia e di bellezza.

Il capitolo intitolato "La condizione mentale di Adam Wayne" ci introduce al vivo del problema. Parlando dei tentativi poetici di Adam Wayne l'autore ci dice: “Quando parla agli uomini la Natura indossa una sua maschera[...] Per un poeta nato tra le colline del Cumberland la Natura sarebbe un paesaggio di rocce disegnate su un orizzonte tempestoso. Per un altro, nato nelle pianure dell’Essex, la Natura sarebbe una distesa di splendide acque e di fulgidi tramonti. Pertanto agli occhi di quel Wayne la natura equivaleva a una fila di tetti color viola e di lampioni giallo limone, il chiaroscuro della città. Esaltare le ombre e i colori della città non gli sembrava buffo, né intelligente; non aveva mai visto altre ombre, né altri colori, sicché li celebrava perché erano ombre, perché erano colori” (GKC, Il Napoleone... pagg. 88-89).

2/ Il Napoleone di Notting Hill 2

Notting Hill non è quindi solo un quartiere. Per Adam Wayne Notting Hill è il mondo, come lo ha trovato venendo alla luce, come gli si è fatto innanzi quando è giunto alla coscienza. Notting Hill è la natura, è la controfigura del cosmo. L'atteggiamento del protagonista verso il suo quartiere è quindi emblematicamente l'atteggiamento dell'uomo verso il mondo.

In “Ortodossia”, sua principale opera teorica, il nostro autore distingue in merito al rapporto e al giudizio che l'uomo ha sul mondo, tre posizioni fondamentali. La prima distinzione è quella classica tra ottimismo e pessimismo, che egli giudica una falsa alternativa: “Ma c’è un errore profondo in questa alternativa dell'ottimista e del pessimista: il presupposto della quale è che l'uomo esamini il mondo con l'occhio critico, come se fosse in cerca di una casa e gli venisse mostrata una serie di appartamenti [...] Ma nessun uomo è in questa posizione: l'uomo appartiene al mondo già da prima [...] C’è in lui una fedeltà che precede l'ammirazione”. (GKC, Ortodossia, pag. 92).

Ciò che risolve questa falsa alternativa è l'introduzione di un diverso tipo di ottimismo, che Chesterton chiama irrazionale, definendo razionale l'ottimismo comunemente inteso, nel senso che esso si dà delle ragioni per amare il mondo e trovarlo bello, si ostina a cercare delle dimostrazioni della sostanziale positività del reale, fino a falsare la realtà dei fatti e a negare l'esistenza del male. L'ottimismo irrazionale invece ama il mondo “come le madri amano i propri figli - arbitrariamente, perché sono i loro figli” (ibidem, pag. 94).

Questa posizione giudica le altre due: “Quel che c'è di cattivo nel pessimista non è allora che egli biasimi gli dei o gli uomini, ma che non ami ciò che biasima, che non abbia un elementare e sovrannaturale senso di lealtà verso le cose. [...] Che c'è di cattivo nell'uomo comunemente detto l'ottimista? È ovvio che l'ottimista, volendo difendere l'onore del mondo, difenderà l'indifendibile”(ibidem, pag. 96).

Adam Wayne è dunque colui che incarna la sovrannaturale fedeltà alle cose che è loro dovuta senza limiti previ e condizioni, semplicemente perché esse esistono. Fedeltà che non conduce a chiudere gli occhi davanti al mistero del male, ma che dà all'opposto la forza di opporvisi. “L'amore è prigioniero, e più è prigioniero meno è cieco [...] Dal momento che il cuore è impegnato, abbiamo mano libera” (ibidem, pag. 99).

Fedeltà inoltre che nulla ha a che vedere col culto panteistico della natura, che Chesterton condanna fermamente, come vedremo in seguito delineando altri personaggi. È la constatazione, primitiva e semplice che “l'esistenza è una sorpresa, ma una sorpresa piacevole” (ibidem, pag. 76). Questo atteggiamento, dicevamo, è innanzitutto dettato dalla natura delle cose: dal fatto che non ci siamo dati la vita, ma che nasciamo in un certo punto del tempo e dello spazio, in date circostanze che non abbiamo scelto, ma che ciononostante ci sono state date e sono quindi indissolubilmente nostre. Non siamo noi che scegliamo il mondo: nasciamo già appartenenti, nel bene e nel male, ad esso.

In secondo luogo, questo atteggiamento è quello che permette di essere fattivamente operosi nel mondo, di migliorarlo, di renderlo più umano e più felice, di lottare opponendosi al male.

Il pessimista vede la necessità del cambiamento del mondo ma non può agire per migliorarlo perché non crede possibile il miglioramento; l'ottimista si rifiuterà perfino di accettare la necessità di migliorare, fermo nella affermazione che tutto nel mondo è bene così come è.

Solo l'ottimista irrazionale può amare il mondo quanto basta per crederlo migliorabile e odiarlo abbastanza da non accettarlo così come è.

Venendo al mondo Wayne trova un mondo prosaico e grigio, stanco e spento; affezionandosi in modo sovrannaturale all'unico sprazzo di poesia di quel mondo, la Carta della Città, voluta dal re umorista che ha ripristinato per scherzo le antiche usanze municipali del medioevo, dandosi anima e corpo fino alla morte a quegli ideali di patriottismo locale, di colore e di libertà, vivendo la sua poesia guerriera, egli lascia un mondo trasformato a sua immagine, fiammante come i suoi capelli rossi, roboante come la sua retorica di stampo antiquato, melodrammatico come i suoi gesti.

Un mondo ricco di colori e di significati, in cui tutti sono più felici. Non a caso egli si chiama Adam: è un uomo nuovo, primo abitante di un mondo trasformato, in cui ha trascinato anche i suoi nemici, che possono combatterlo e infine anche sconfiggerlo, ma sono diventati irrimediabilmente come lui.

II politico Barker finisce col sostenere posizioni diametralmente opposte a quelle che sosteneva con fermezza all'apertura del romanzo, e la gente comune, come il droghiere di Pump Street, neppure riesce più a ricordare come fosse il mondo prima degli avvenimenti della guerra: “Ricordo queste strade prima che il Lord sindaco prendesse a governarle. Ma non rammento esattamente quali fossero i nostri sentimenti [...] allora mi erano parse veramente strane [le parole con cui Wayne lo esortava a versare il sangue per difendere Pump Street]. Ora invece a sembrarmi assurde sono le cose che avevo detto io, strampalate come possono esserlo le buffonate di un pazzo” (GKC, Il Napoleone... pag. 178).

II segreto della vittoria di Adam, e la caratteristica principale della sua personalità è riassunta dalle sue stesse parole in punto di morte: “Mi abbarbico a qualcosa, e se il qualcosa cade, lasciamo che cada. Questo è ciò che rappresenta la sola felicità, la sola universalità” (ibidem, pag. 194).

Quando il cuore è consegnato ad un ideale stabile, l'uomo è in pace; le sue mani sono libere di fare, di agire per conformare il mondo all'ideale, ed egli è libero dall'esito della sua azione, poiché nessun insuccesso può invalidare l'ideale. Questa è la lezione che ci lascia il patriota: in un mondo imperfetto ma sempre perfettibile, perfettibile ma pur sempre ancora imperfetto, l'uomo è consegnato ad un compito: e sta o cade con esso.

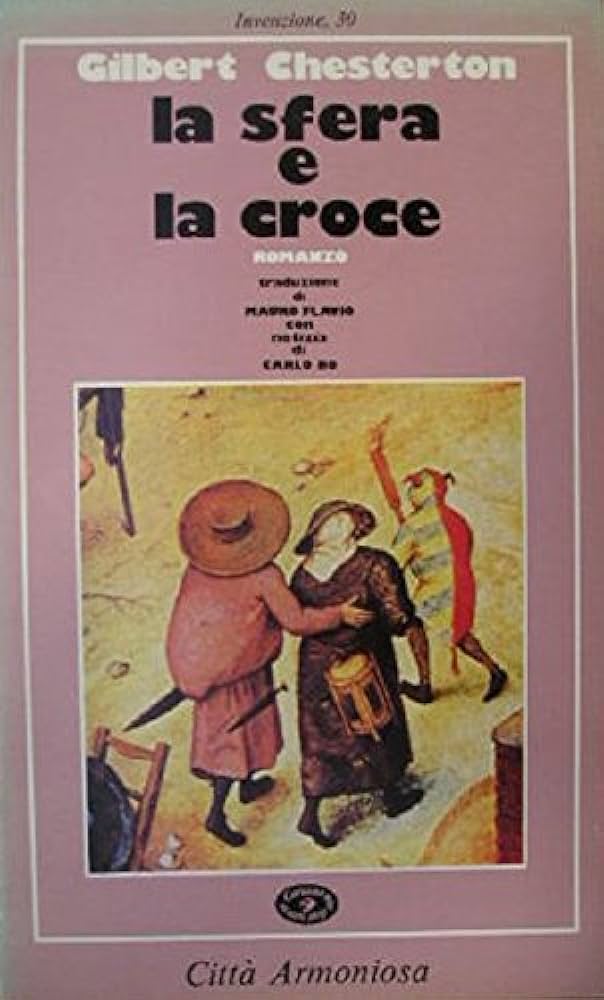

3/ La sfera e la croce 1

Evan Mc Jan è il co-protagonista, insieme all'ateo Turnbull, del romanzo “La sfera e la Croce”. Questo romanzo racconta della sfida a duello che i due si sono lanciata, ognuno in difesa di ciò in cui crede, e di questo duello che non può mai aver luogo, perché, è la tesi di Chesterton, il mondo moderno è strutturato non tanto per dare alle domande ultime una risposta errata, quanto per non darne alcuna.

Il mondo non vuole sapere chi dei due abbia ragione, l'ateo o il cristiano: semplicemente non vuole sentire nemmeno parlare del problema dell'esistenza di Dio; vuole che la religione sia qualcosa di astratto, di cui non importa sapere se sia vero o falso, poiché in ogni caso ciò non ha influenza alcuna sulla vita pratica.

Il giudice, davanti al quale McJan e Turnbull sono condotti a giudizio per la reciproca aggressione, ritiene che sia di "cattivo gusto" parlare di religione, "dei sentimenti più sacri e più intimi di qualcuno", ma la realtà è che egli non è in grado di concepire che la religione possa motivare anche una sola azione umana, e lascerebbe andare l'imputato, McJan, se solo questi acconsentisse a riconoscere alla sua azione un altro movente, o al limite nessun movente.

Questa è la caratteristica comune di tutti gli altri personaggi che intervengono e, a partire dai punti di vista più diversi, dicono la loro sul duello; e come giudicano il duello così giudicano il mondo, poiché quel duello giudica il mondo. Avanzando le ragioni più diverse, essi ritengono inutile il duello, cioè la scelta tra due visioni del mondo opposte ed escludentisi a vicenda, come qualcosa privo di rilevanza per l'umanità.

Contro questo sfondo di ignavi si stagliano le figure dei due protagonisti, agli occhi dei quali l'esistenza o meno di Dio è decisiva per la loro vita e quella del mondo, e la dimostrazione della verità vale quindi anche il prezzo della vita stessa.

Poiché il mondo, vale a dire il giudice, la polizia, gli intellettuali e la gente alla moda, impediscono il duello, i due protagonisti fuggono, complici improvvisati, alla ricerca di un luogo dove battersi indisturbati.

Incontrano però sempre ulteriori ostacoli e avventure, finché nuovi fatti e nuove rivelazioni imprimono una svolta radicale, che rende inutile il duello e porta alla conversione dell'ateo, come vedremo in seguito analizzando questo personaggio.

Occupiamoci per ora del campione della Cristianità. Alto, pallido, ascetico, Evan Mc Jan è cresciuto fuori dal mondo, in un paesino della Scozia dove ancora gli abitanti attendono il ritorno sul trono dei cattolici Stuart e affilano le armi per il giorno in cui saranno cacciati gli "usurpatori".

Isolato dal mondo, egli è stato educato secondo la religione cattolica, e, aiutato dalle suggestioni del paesaggio, ripide scogliere che sembrano toccare il cielo, egli accetta il sovrannaturale con la stessa semplicità con cui accetta il naturale; anzi dice Chesterton, egli “capì il sovrannaturale prima di capire il naturale” (GKC, La sfera e la Croce, pag. 36).

Egli stesso spiega a Turnbull: “Io sono nato, sono stato allevato ed educato in un universo completo. Il sovrannaturale non era naturale, ma era perfettamente logico. Dirò di più: il sovrannaturale per me è più logico del naturale, perché è un messaggio diretto che ci viene da Dio, e Dio è la ragione” (Ibidem, pag. 115)

Il sovrannaturale è la profondità stessa del naturale, ciò che lo fonda e lo salvaguarda.

Quando il giudice gli chiede ragione della sua aggressione nei confronti di Turnbull, McJan giustifica e rilancia la sua sfida: “Questo mondo crudele mi è dolce perché più alto dei cieli c'è qualche cosa di più umano dell'umanità. [...] Ma se ciò che sogna questo demonio fosse vero, io non sarei più...Io scoppierei come una bolla di sapone e scomparirei. lo non potrei vivere in questo mondo imbecille”. (Ibidem, pag. 45)

Il mistico è l'uomo tutto fondato sul riconoscimento del divino. Ogni aspetto e avvenimento, il reale stesso è indice, segno del divino, segno di cui occorre comprendere il significato per cogliere la volontà di Dio e compierla.

Lungo tutto il romanzo, infatti, l'intelletto di McJan sarà volto al problema di comprendere la volontà di Dio in merito al duello. Se da un lato infatti battersi contro il "demonio" bestemmiatore (motivo iniziale della contesa è infatti un articolo di Turnbull, il quale é giornalista, nel quale egli a parere di McJan insultava la Madonna) gli appare incrollabilmente giusto, dall'altro uno strano sentimento di cameratismo e quasi di affetto che nasce fra loro nella loro lunga fuga, e tutte queste inquietanti e quasi incredibili interruzioni lo inducono a dubitare che la volontà stessa di Dio si opponga al duello.

Ma perché Dio dovrebbe non volere il duello, la morte e il giudizio dell'ateo che lo ha offeso o il martirio del suo servo, pronto a morire per Lui? Può Dio non volere che l'ateo, questo demonio, come lo ha chiamato McJan dinanzi al giudice, sia affrontato per essere sconfitto?

McJan è certamente il più fanatico tra i personaggi di Chesterton, che pure non difettano mai di fanatismo. Egli non dovrà cambiare neppure una delle sue convinzioni nel corso della trama; anzi quando in una pausa i due si affrontano non più con le spade di antica fattura, ma con gli argomenti e i concetti, e, nell'accogliente salone di una taverna, davanti ad una birra, confrontano i loro rispettivi credi, è McJan che dimostra di avere la logica più affilata e le dimostrazioni più convincenti, di poter usufruire dell'impalcatura di un sistema in cui ogni fatto trova la sua giusta collocazione e la realtà si struttura come un tutto dotato di senso.

L'ateo non è invece capace, come vedremo parlando di lui, di rendere conto delle sue convinzioni e alle argomentazioni del mistico finisce con l’opporre solo la propria non disponibilità a credere.

Tuttavia anche McJan subisce una evoluzione nel corso del romanzo, o meglio un radicale cambiamento di mentalità: egli non abbandona neppure una delle proprie convinzioni, e neppure potrebbe, ma rinuncia al proprio fanatismo.” Io sono la notte di San Bartolomeo, io sono l'inquisizione di Spagna. La Chiesa ha avuto le sue follie: ed io ne sono una”. (Ibidem, pag. 303)

Ammette, ma prosegue: "Lasciamo che i razionalisti corrano fino in fondo sulla loro strada e vediamo dove arriveranno. Se il mondo ha qualche altro equilibrio normale all'infuori di Dio, che se lo trovi. Lo trova? Lasciate che il mondo se ne vada come gli pare e piace: si regge sulla sua base? Si regge o barcolla?"

Turnbull rimase silenzioso; e McJan continuò con gli occhi a terra "Barcolla, Turnbull: esso non può reggersi da solo; voi sapete che non può." (Ibidem, pagg. 303-304)

4/ La sfera e la croce 2

L’Ateo è l’avversario del Mistico, l’Evan MacJan del romanzo “La Sfera e la Croce”, che abbiamo già incontrato.

Il suo nome è James Turnbull; scozzese d’origine, come il suo avversario, ma londinese di adozione, ha i capelli rossi, prezioso indice del suo interno ardente fanatismo, che potrebbe passare inosservato dacché cova sotto un aspetto ordinario e un atteggiamento di solido buonsenso (buonsenso che sarà ricco di consigli e spesso salverà anche l’impulsivo e poetico MacJan durante la loro fuga).

Complici per necessità, avversari per posizione filosofica, essi sono complementari come caratteri: finiranno avvinti da una strana fratellanza; hanno infatti qualcosa di profondo in comune: sono gli ultimi due Inglesi che ritengono l’esistenza o meno di Dio un problema che abbia a che fare con la vita di tutti i giorni, un problema soprattutto ed eminentemente pratico.

Entrambi sentono che il problema di Dio è essenziale e decisivo per l’esistenza, ma in merito alla esistenza di Dio l’ateo è tanto fanaticamente per la negazione quanto il mistico lo è per l’evidenza.

La negazione dell’ateo è però di una strana natura: non è tanto una incredulità, quanto una sfida. Certo non indifferenza, non è l’indifferenza del giudice (che non ritiene si debba parlare dei “sentimenti più intimi” di qualcuno); infatti della non-esistenza di Dio Turnbull parla in continuazione e dirige anche un giornale, “L’Ateo”, colmo di presunte dimostrazioni di questa non-esistenza.

È infatti l’editoriale di questa pubblicazione, affisso sulla porta della sede de “L’Ateo“, che scatena le ire di MacJan, paragonando offensivamente la Madonna a certe figure della mitologia assiro-babilonese protagoniste di connubi con la divinità: nell’ardore di dimostrare la sua tesi l’ateo non esita infatti a caricarsi del peso di una esotica e meticolosissima erudizione.

Il rifiuto di Dio da parte dell’ateo non è per nulla distratto, bensì furiosamente appassionato: una sfida, dicevamo. Turnbull usciva delle volte dalla redazione a mostrare minacciosamente i pugni alla cattedrale di San Paolo, e si stupiva che le sue accuse veementi e le sue indiscutibili argomentazioni contro il Cristianesimo non scuotessero il mondo.

Per lui “questa indifferenza del pubblico non era né triste né insensata, ma semplicemente sconcertante e inesplicabile[...] Le sue bestemmie diventavano ogni giorno più appassionate; ed ogni giorno più spessa la polvere le ricopriva. E Turnbull aveva l’impressione di vivere in un mondo d’idioti”. (GKC, La Sfera e la Croce, pag. 34).

Quando MacJan piomba nella polverosa redazione sfondando il vetro della porta, in quel momento soltanto la vita di Turnbull si compie: una sfida ha senso solo se accolta e rilanciata. “La faccia di Turnbull si illuminò come di una nuova aurora. Sotto i suoi capelli e la sua barba rossa, egli diventò pallidissimo per l’improvvisa sconosciuta gioia che lo invase. Dopo venti anni di una fatica solitaria e sterile, ecco finalmente la ricompensa...” (Ibidem, pag. 40).

Una sfida presuppone la realtà di ciò che si sfida. Di più, si potrebbe già notare come la posizione di MacJan sia in sé compiuta: per quanto egli accetti la sfida, esisterebbe tranquillamente anche senza di essa: la sua fede può fare a meno della Cattedrale di San Paolo.

Non così Turnbull: egli è sbilanciato, nel suo tendere i pugni alla massa incombente dell’edificio sormontato dalla Croce, e cadrebbe se esso improvvisamente cedesse: senza di esso sarebbe insensato il suo gesto, sarebbe sprecata tutta la sua vita, quei venti anni di una fatica solitaria e sterile, che trova la sua ultima giustificazione in quella stessa cosa che combatte, restandogli inesorabilmente legata.

La sua posizione non ha consistenza poiché non è originale, ma nasce da una reazione. La sfida presuppone e quindi ammette l’esistenza dello sfidato: e ciò che Turnbull sfida non sono i cristiani in generale. Dice infatti a MacJan: “Io credevo davvero che tutti i cristiani fossero degli ipocriti e avevo per loro una certa indulgenza. Ma sento che voi siete sincero e per questo vi odio”. (Ibidem, pag. 60).

5/ La sfera e la croce 3

Ogni ateo intelligente, come Turnbull, è un uomo alle soglie della conversione. La ragione stessa conduce a Dio. Il vero nemico della fede non è dunque l'ateo, ma l'indifferente.

McJan ha acquistato la capacità di vedere le cose anche da un diverso punto di vista. Questa visione, per così dire "binoculare", della realtà gli permette infine di risolvere il suo dilemma a proposito del duello: la causa, come egli sentiva, era giusta, ma il nemico, come egli iniziava a comprendere, era quello sbagliato.

Ogni ateo intelligente, come Turnbull, è un uomo alle soglie della conversione. La ragione stessa conduce a Dio. McJan ha ricevuto la Fede come tradizione, come una eredità e l'ha abbracciata con tutto se stesso forse prima ancora di averla esaminata.

Ma bisogna lasciare che ognuno ci arrivi seguendo la propria strada: Dio stesso ha lasciato l'uomo libero, perché arrivi per la sua strada, la ragione, fino a Lui. Chi si interroga sul senso del mondo, sul mistero del male, sul significato del vivere, chi come Turnbull non si accontenta di vivere i propri giorni sulla terra senza interrogativi, senza alzare i pugni verso la cattedrale di San Paolo, per sfidare Dio se c'è, a mostrarsi e a combattere, riceverà prima o poi la sua risposta, che è e può essere soltanto una, quella della Chiesa Cattolica. Il vero nemico della fede non è dunque l'ateo, ma l'indifferente.

Il cambiamento di McJan, per quanto preparato dal suo lungo interrogarsi sui sentimenti, positivi, che nutre per quello che dovrebbe essere il suo nemico per eccellenza, e per la sinergia di giudizi che i due scoprono di avere sulla folla di ignavi da cui sono continuamente ostacolati, accade, come ogni conversione, all’improvviso.

Accade quando si imbatte in Lucifero e si accorge che il suo lavoro non è stato quello di sostenere Turnbull, affinché vincesse, ma di impedire il duello, anche a costo, come è accaduto, di trasformare l'intera Inghilterra in un manicomio e considerare sani di mente solo coloro che rinunciano definitivamente a prendere una posizione o anche solo ad interrogarsi sul senso e il destino di sé e del mondo.

Mentre sono anche essi prigionieri nel manicomio, in sogno Lucifero offre ad entrambi la vittoria nel duello contro l'opposta visione del mondo. McJan comprende all’improvviso che egli può farlo perché è una vittoria insignificante.

Lucifero può ben concedere che il mondo sia governato dalla Sfera, simbolo della ragione autonoma, o dalla Croce, simbolo del Dio venuto a salvare la ragione da se stessa; purché la Sfera sia una ragione che ragiona su tutto tranne che su se stessa e il proprio fine, una ragione che non conduca i suoi ragionamenti fino in fondo, là dove essa si apre alla Grazia; e la Croce sia un simbolo esteriore inincidente sulla vita, un tipo di organizzazione sociale che si sostituisca all'uomo nel suo interrogarsi, fornendo risposte preconfezionate e obbligatorie.

Rifiutando questa vittoria fittizia, McJan d'impulso riconosce il vero nemico: Lucifero, colui che non vuole che il mondo si interroghi, perché a chi chiede sarà dato: un nemico molto più pericoloso di Turnbull, l'ateo.

Tanto è vero che Lucifero, scoprendolo a parlare con Turnbull che pure ha rifiutato la vittoria, falsa, offertagli, è costretto a rinchiuderli nelle segrete del manicomio.

Rifiutando la vittoria fittizia McJan si è liberato del suo fanatismo, cessando la sua contrapposizione a Turnbull. Ciò implica per lui anche l'uscire da un orizzonte ristretto, circoscritto dalla sua diatriba privata con l'ateo; la sua fede assume una valenza di salvezza universale: il fatto è che tutto il mondo attende, ha bisogno della sua fede per salvarsi.

Tutti i personaggi coinvolti nella vicenda sono da Lucifero rinchiusi in manicomio: egli vuole estirpare anche il ricordo della loro contrapposizione, che rischia di risvegliare il mondo dal torpore in cui lui lo vuole immerso.

Infatti la gente nei pub ha incominciato a discutere di Dio a causa del duello; il duello quindi deve sparire dalla memoria del popolo, perciò tutti i testimoni sono stati rinchiusi.

Tra essi McJan ritrova anche la ragazza di cui è innamorato; pur cresciuta nella filosofia secondo la quale tutte le convinzioni sono ugualmente rispettabili, cioè tutte ugualmente insignificanti, ha a suo tempo incoraggiato il duello: perché avvertendo l’infinito vuoto spirituale della propria posizione, non poteva avere altra speranza che appigliarsi alla possibilità implicita nella loro volontà di duellare: che se al mondo ci sono due filosofie, una deve essere vera e una falsa, che deve essere possibile decidere fra di esse e abbracciarne una e rifiutare l'altra; che questa scelta deve essere decisiva per l'esistenza, e se chiede il sacrificio della vita, valga la pena di sacrificare la vita per ciò in cui si crede.

Nello stesso modo attendono la risposta, o per lo meno ne hanno bisogno anche coloro che hanno tentato di fermare i due duellanti in nome delle loro teorie: il giudice del processo, il pacifista, l'evoluzionista. Persino tutti coloro che si sono trovati a incontrarli solo per caso, come l'uomo a cui hanno rubato lo yacht e il padre della giovane cattolica di cui si è innamorato Turnbull, il quale crede fermamente nei principi della Rivoluzione Francese: tutti questi uomini, cioè tutti gli uomini, testimoni dello scontro tra la fede e la mancanza di fede, ma più profondamente tra la questione di Dio, e il vivere come se Dio non ci fosse, sono in attesa della risposta, della salvezza. Questa salvezza viene loro da McJan.

Tutti sono disposti a bruciare vivi nell'incendio del manicomio, che il giacobino ha appiccato, pur di liberarsi dei loro aguzzini, di coloro che vogliono impedire loro di decidere in quella radicale alternativa, tenendoli in posizione di minorità spirituale. E difatti gli aguzzini, che hanno troppo da perdere, fuggono.

Essi rimangono però imprigionati dalle fiamme. Più orribile di tutte appare la sorte di un povero folle, il monaco Michele, che Lucifero ha seppellito vivo nelle profondità delle segrete, perché è colui che soprattutto egli odia e teme: l'uomo santo e perciò perfettamente felice.

Quando lo sentono ridere e cantare, dalla sua prigione in preda alle fiamme, tutti e soprattutto Turnbull, lo ritengono pazzo: solo McJan intuisce il segreto di quella perfetta gioia e cambia l'invocazione istintiva di Turnbull "Salvatevi", in "Salvateci": per tre volte lo invoca come salvatore. Il Santo Michele esce e passa cantando mentre sotto i suoi piedi scalzi le fiamme si spengono aprendo una strada verso la salvezza per tutti. Solo McJan conosceva sufficientemente il divino da poterlo riconoscere, sotto l'apparenza della follia, dalla letizia che ne è l'indice più perfetto.