Il restauro delle tombe di Urbano VIII, con la statua della carità a cui è stato “riscoperto” il seno, e di Paolo III, in San Pietro. Note storiche all’interno delle note per la stampa di entrambe, a cura di Pietro Zander, con brevi note de Gli scritti

Riprendiamo sul nostro sito le “Note stampa” delle tombe di Urbano VIII e di Paolo III in San Pietro a cura di Pietro Zander, messe a disposizione in occasione della Conferenza Stampa di presentazione dei restauri, del venerdì 11 aprile 2025. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per ulteriori testi, cfr. le sezioni Arte e fede e Roma e le sue basiliche.

Il Centro culturale Gli scritti (27/4/2025)

1/ Restauro del sepolcro di papa Urbano VIII. Nota per la stampa a cura del Prof. Pietro Zander, responsabile della Sezione Necropoli e Beni Artistici della Fabbrica di San Pietro (Conferenza Stampa, venerdì 11 aprile ore 12.30)

Il sepolcro di Urbano VIII prima del restauro

Nota storica

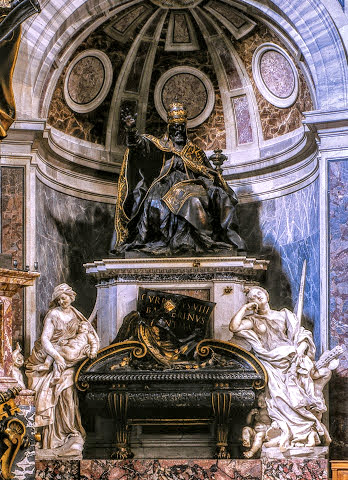

La nicchia di fronte al sepolcro di Paolo III Farnese ospita la tomba di Maffeo Barberini, papa dal 1623 al 1644, morto all’età di 66 anni. Perfettamente inserita nello spazio architttonico dominato dal magnifico monumento per la Cattedra di San Pietro, venne realizzata in quasi vent’anni (1627-1647) da Gian Lorenzo Bernini e dai suoi collaboratori.

L’artistico sarcofago del papa è realizzato in marmo nero (Portoro) con venature dorate, su cui siede, scomposta e superba, la scheletrica statua in bronzo dorato della Morte intenta a scrivere su un libro di marmo nero il nome del defunto pontefice a lettere capitali di marmo giallo antico (VRBANVS VIII/ BARBERINVS/ PONT MAX).

Ai lati del tetro sarcofago sono i gruppi statuari in marmo bianco della Carità (a sinistra) e della Giustizia (a destra).

Sulla sommità del monumento è posta la gigantesca statua in bronzo di Urbano VIII, seduto in trono con il triregno in capo, vestito in abiti pontificali con ricami dorati. Con gesto possente della mano destra protesa in avanti, volge lo sguardo verso il baldacchino da lui edificato sulla tomba di Pietro.

Nell’ambito del lavoro di restauro intrapreso si è deciso di procedere alla rimozione del velo (in gesso) che impropriamente copriva il seno della Carità nel monumento sepolcrale di Urbano VIII. Tale intervento alterava e comprometteva la corretta lettura della statua, che nella sua iconografia è rappresentata come una donna che allatta (ho appena allattato) un bambino.

Si tratta di un intervento “censorio”, eseguito da Pietro Galli (1804-1877), il quale fu nominato scultore della Reverenda Fabbrica il 1° maggio del 1850 ricevendo anche l’incarico di mettere i “brachettoni” a diverse statue e rilievi in Basilica.

Già in passato furono rimossi i “vestitini” applicati sul Genio della Morte del sepolcro canoviano di Clemente XIII (Rezzonico, 1758-1769) e quelli dei Geni funerari del cenotafio realizzato dal Canova, sempre in Basilica, per gli ultimi tre esponenti della regia famiglia Stuart.

Il “disvelamento” della statua della Carità è del tutto legittimo per restituire la corretta lettura dell’opera. Per documentazione è stato comunque effettuato dal team di diagnostica dei Musei Vaticani un rilievo 3D con laser scanner della parte rimossa.

All’interno del “finto” sarcofago nero di marmo Portoro che, come è noto, non contiene le spoglie mortali del papa (collocate sotto il basamento retrostante), è stata trovata una medaglia devozionale di Urbano VIII (1623) con il Baldacchino sul retro.

[…]

N.B. a cura de Gli scritti

L’intero gruppo scultoreo è in bicromia e polimaterico, poiché vennero utilizzati marmo, bronzo dorato e legno. Alcune parti – legate alla “morte” – sono di materiali scuri decorati in oro, mentre altre – in rapporto con la vita – sono in marmo bianco.

Le due virtù scelte a simbolizzare le qualità del pontefice Urbano VIII fanno da pendant l’una all’altra: sono la Giustizia e la Carità. La Carità, infatti, supera la Giustizia, ma ha bisogno di essa, perché si deve rendere prima un giusto giudizio e poi superarlo con il perdono e la misericordia che tutto copre, ma che non dimentichi il “giusto”, quasi questo sia superfluo.

La Carità, che è stata appunto restaurata con la scopertura del seno che allatta, non ha in realtà un solo bambino, ma due, proprio a rappresentare, secondo traduzione, la fecondità dell’Amore che genera e nutre, senza risparmiarsi, la vita che è nata e che cresce – immagine costante nella storia iconografica di tale virtù, sempre rappresentata come una donna carica di figli.

La Giustizia, invece, ha la spada con la quale deve dividere il giusto dall’ingiusto e un “fascio” che rappresenta la necessaria forza con cui la giustizia deve essere esercitata per guidare concretamente l’effettiva realizzazione di ciò che è giusto nella vita delle persone e nella storia.

Sotto la statua del papa è lo scheletro che rappresenta l’incedere fatale della morte che scrive il nome del papa il cui tempo di vita terrena è ormai finito.

Interessante è che le tre api che rappresentano lo stemma dei Barberini – simbolo della famiglia - volano disperse e non in relazione le une alle altre, sgomente per il sopraggiungere della morte.

In posizione simmetrica, è la tomba di papa Paolo III – su cui cfr. più avanti -, il pontefice che convocò nel 1545 il Concilio di Trento e che commissionò a Michelangelo il Giudizio universale, affidandogli poi anche la direzione della fabbrica di San Pietro perché procedesse ad edificare le absidi della basilica e a chiudere con il tamburo e poi con la cupola la crociera della basilica stessa – che doveva essere ancora una pianta centrale. L’artista aveva allora oltre 70 anni e iniziò la ri-progettazione della crociera senza ricevere alcun compenso, ma, come afferma nelle sue lettere, “per la gloria di Dio et de sancto Petro”.

2/ Restauro del sepolcro di papa Paolo III. Nota per la stampa a cura del Prof. Pietro Zander, responsabile della Sezione Necropoli e Beni Artistici della Fabbrica di San Pietro (Conferenza Stampa, venerdì 11 aprile ore 12.30)

Nota storica

Il 10 novembre 1549 moriva l’ottantaduenne papa Paolo III Farnese. Il 24 febbraio 1550 il papa suo successore Giulio III celebrerà, con l’apertura della Porta Santa della basilica di San Pietro, il X Giubileo, indetto da Paolo III, con la Bolla Si pastores ovium.

La monumentale tomba di Paolo III Farnese venne realizzata da Guglielmo della Porta (1515 ca.-1577) tra il 1549 e il 1577.

Il sepolcro fu inizialmente concepito come un mausoleo isolato al centro della navata centrale, grosso modo all’altezza della Cappella Gregoriana. Fu questo il primo sepolcro papale a essere stato eretto nella nuova basilica di San Pietro.

Paolo III aveva osato pensare quello che neppure Giulio II osò proporre, ovvero di innalzare un sepolcro alto circa dieci metri davanti la Confessione Vaticana. Giulio II infatti aveva pensato di realizzare il suo monumentale sepolcro nel vecchio Coro, ovvero sul fondo della parte posteriore di San Pietro.

La tomba di Paolo III, progettata e realizzata in forma grandiosa, venne successivamente modificata nell’aspetto e ridotta a meno della metà del monumento originario.

Mutò tre volte la sua collocazione in basilica: la sua ultima trasformazione risale al 1629, quando l’architetto Gian Lorenzo Bernini spostò la tomba dalla base del pilone di Sant’Andrea a uno spazio privilegiato sulla sinistra dell’abside. Gian Lorenzo Bernini progettò di collocare i monumenti sepolcrali dei papi Paolo III e Urbano VIII uno di fronte all’altro riconoscendo al primo il ruolo di “rifondatore” della Basilica Vaticana che il papa Barberini aveva solennemente dedicato il 18 novembre 1626.

La statua in bronzo del vecchio papa Farnese, morto all’età di 81 anni, è collocata sulla sommità del monumento: indossa paramenti pontificali con ornamenti dorati e con figure allegoriche.

Il basamento della statua (alta più di 3 metri), reca pregevoli sculture e bassorilievi in bronzo, realizzati dallo scultore milanese per la tomba di Francesco de Solis vescovo di Bagnoregio (†1545), rimasti per molti anni inutilizzati nella sua bottega.

Le due statue di marmo (alte m 2,5) alla base del monumento rappresentano la Giustizia (a sinistra) e la Prudenza (a destra).

Già Fioravante Martinelli (1599-1677), forse in base a una tradizione tramandata verbalmente, identificava nella Prudenza Giovannella Caetani, l’anziana madre di Paolo III e nella Giustizia la bellissima Giulia, sorella minore del medesimo papa. Giulia Farnese (1475-1524) non ha bisogno di presentazioni: fu tra i personaggi più in vista del suo tempo e venne chiamata dai contemporanei “Giulia la bella”.

Papa Clemente VIII (Aldobrandini, 15921605) nel corso di una visita in San Pietro, nel vedere quelle statue “indecenti”, ordinò di rimuoverle o di coprirle in maniera consona. Teodoro della Porta, figliastro di Guglielmo, realizzò nel 1595 la veste di metallo imbiancato a imitazione del marmo che ancora oggi vediamo.

Un intervento dettato dalla preoccupazione controriformista per ciò che riguardava la decenza e il decoro; la medesima preoccupazione che diversi anni prima aveva obbligato Daniele da Volterra a coprire gli “ignudi” del Giudizio Universale nella Cappella Sistina con i tristemente famosi “braghettoni”.

In linea con gli attuali orientamenti del restauro si è deciso di non rimuovere il vestito metallico aggiunto da Teodoro della Porta sulla statua della Giustizia perché l’intervento è storicizzato ed è stato espressamente voluto da un papa.

Inoltre, la rimozione del vestito, a differenza della berniniana statua della Carità (in Urbano VIII), non avrebbe aggiunto nulla alla corretta comprensione della sua iconografia. La Giustizia infatti (rappresentata quasi sempre vestita) non è caratterizzata dalla nudità, ma solo dagli attributi che ella sostiene. Infine il disvelamento della statua avrebbe evidenziato un diverso stato di conservazione del marmo (maggiormente candido e lucente quello protetto per oltre quattro secoli dalla “corazza” metallica e i numerosi fori realizzati sulla scultura per l’ancoraggio della veste.

Tutte le statue recano la firma dell’artista. Ritroviamo il nome dello scultore sul basamento della statua in bronzo del pontefice in trono (alta circa 3 metri), ultimata nel maggio del 1553: “GVGLIELMVS DELLA PORTA DE PORLETIA MEDIOLANENSIS FACIEBAT” (Guglielmo della Porta di Porlezza milanese faceva). Simili scritte scolpiva sulle due statue di marmo (di circa 2,5 metri) della Giustizia e della Prudenza realizzate tra il 1553 e il 1558. Sulla Giustizia l’artista, ispirandosi alla Pietà di Michelangelo, incise il suo nome sulla fascia che cinge il petto della giovane donna: “GVGLIELMVS DELLA PORTA MEDIOLA. F.” (Guglielmo della porta milanese faceva). Sulla Prudenza la firma dell’artista compare invece sulle pagine del libro sorretto dall’anziana donna con la mano sinistra: “GVGLIELMVS DELLA POR/TA MEDIOLA. FACIEB” (Guglielmo della porta milanese faceva).

Simili firme erano anche sulle statue allegoriche dell’Abbondanza e della Pace, rimosse nel XVII secolo e portate a Palazzo Farnese in Roma.

[...]