Il mosaico della cattedrale di Otranto. Una guida alla lettura e alla visita, di Andrea Lonardo

Riprendiamo sul nostro sito un articolo di Andrea Lonardo. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per ulteriori testi, cfr. la sezione Arte e fede e I luoghi della storia della Chiesa in Italia.

Il Centro culturale Gli scritti (14/5/2025)

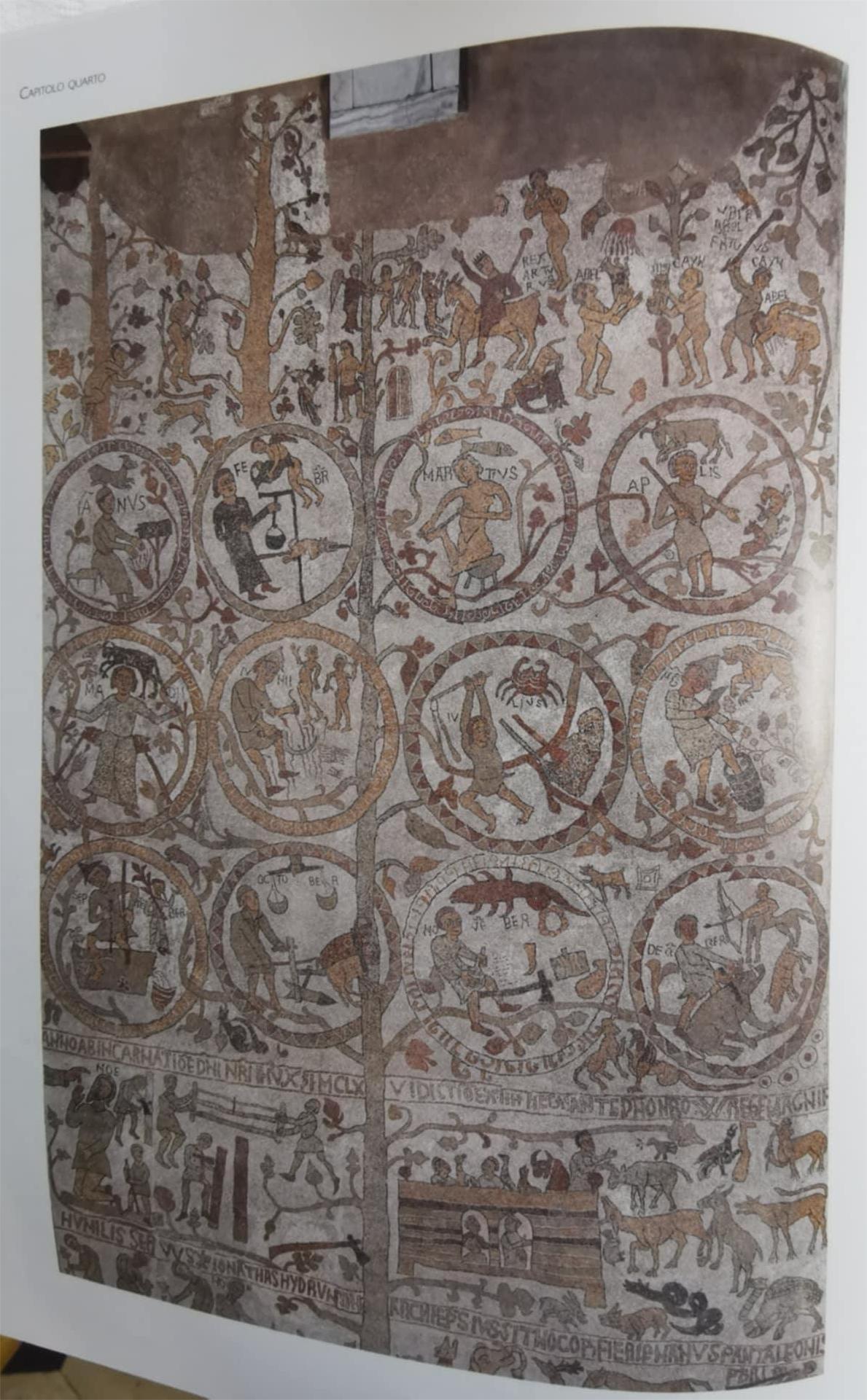

La comprensione del simbolismo del mosaico pavimentale della cattedrale di Otranto ha una sua linearità ben comprensibile, pur nell’affastellarsi di simboli non pienamente comprensibili.

Vale la pena soffermarsi sulle questioni cardinali, per lasciare aperte poi questioni particolari, ma di poca rilevanza.

1/ Non è fondamentale capire i particolari dei mosaici di Otranto: chi vi si sofferma troppo sbaglia. È l’insieme che conta

Un'unica storia del cosmo unitariamente considerato, nella sua lotta contro il male

Si afferma generalmente che il mosaico rappresenti un “albero della vita”, ma nessuno spiega cosa questo voglia dire e in che senso. Capire questo è la prima questione fondamentale.

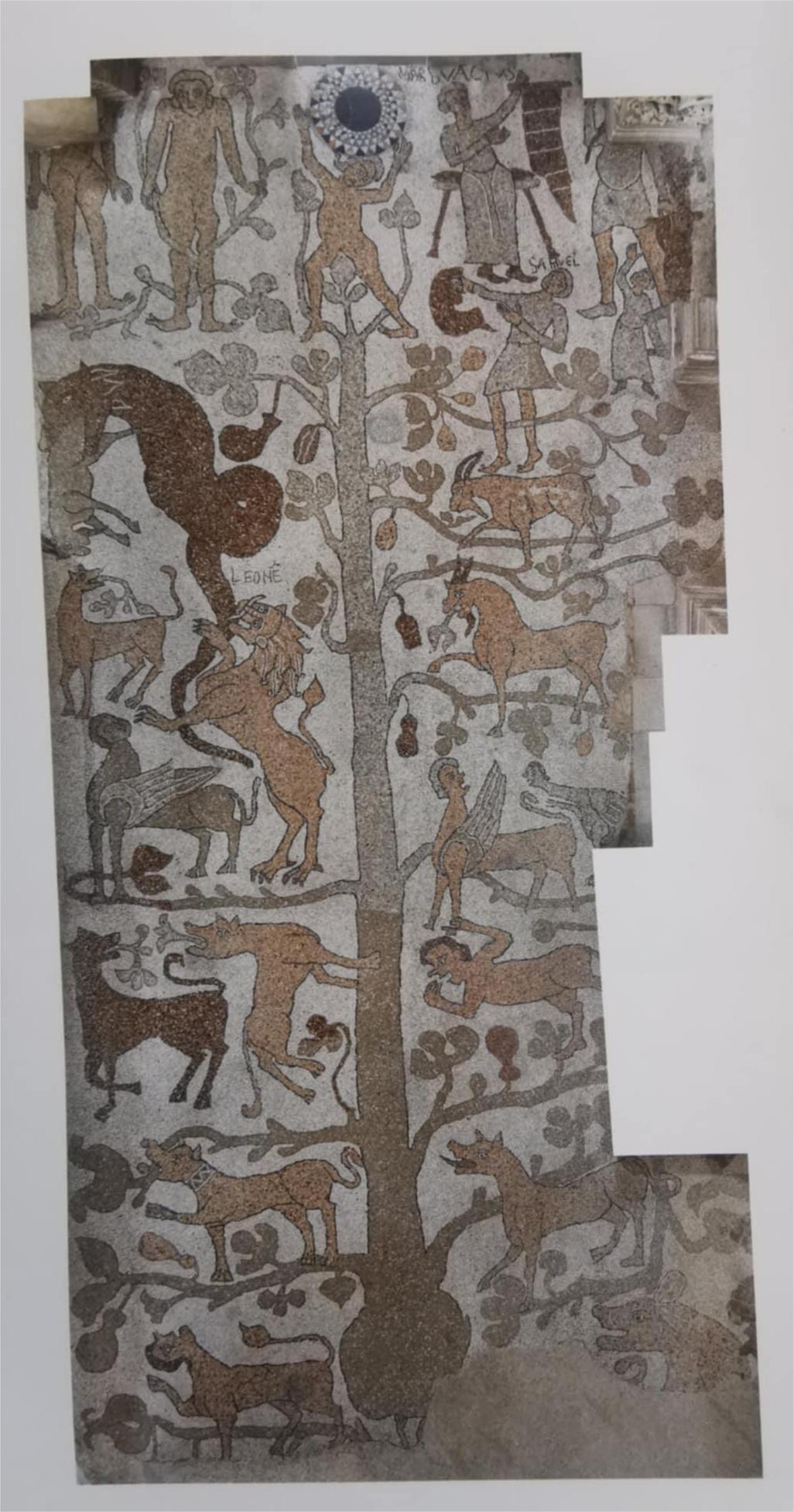

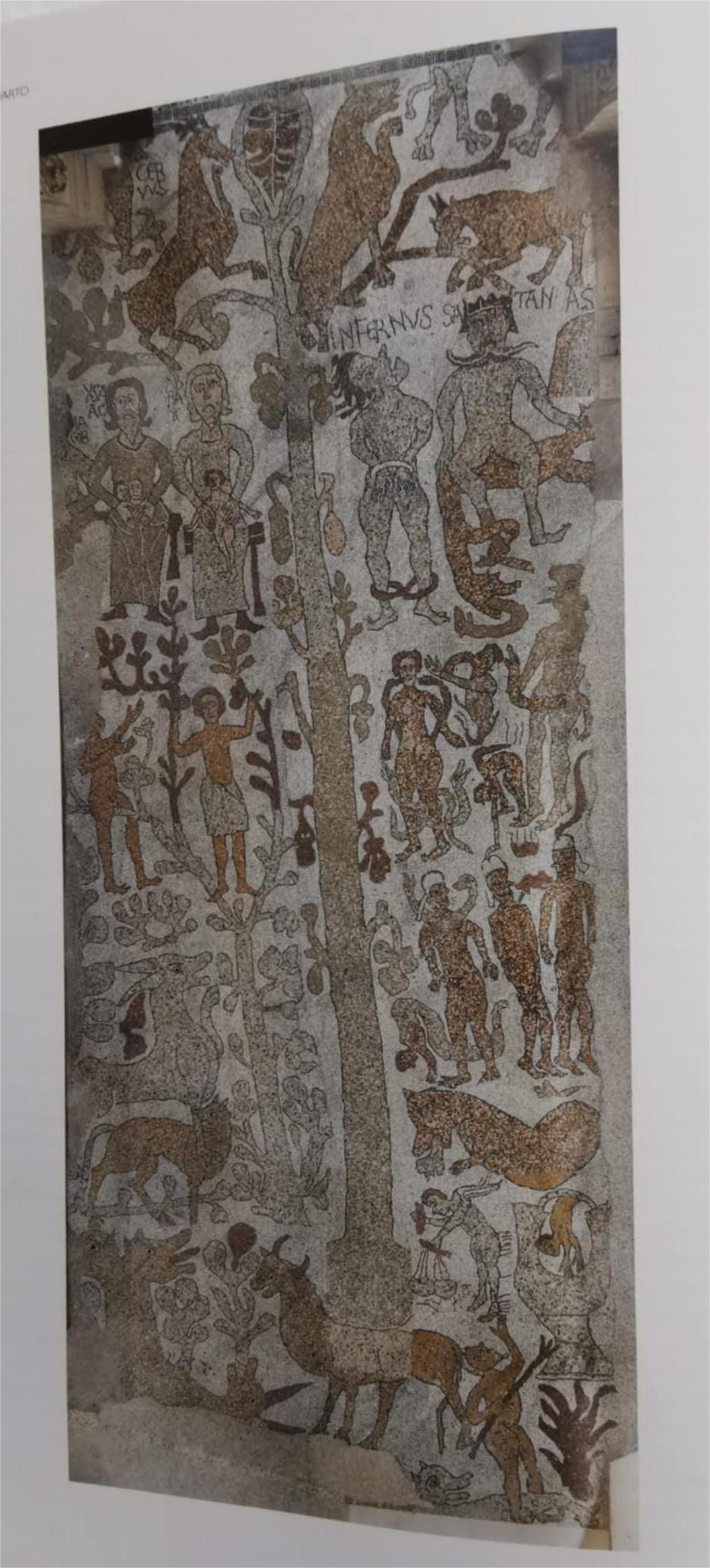

Il fraintendimento nasce quando si utilizza l’espressione senza rendersi conto che, innanzitutto, vi sono tre alberi rappresentati, quello della navata centrale e quelli delle navate laterali – poca importanza ha che il primo si poggi su due elefanti, mentre quello della navata sinistra su di un leone.

L’albero della vita è un concetto biblico e teologico, che compare in Genesi e in Apocalisse. Qui, ad Otranto, il riferimento è invece alla vita stessa in quanto tale e non all’albero della vita che venne “sottratto” dal peccato e restituito da Dio al termine della storia.

Si potrebbe addirittura dire che l’utilizzo del concetto di “albero della vita” per Otranto è, proprio per questo motivo, fuorviante: quell’albero è la vita stessa e il simbolo arboreo ricorda che essa si dispiega nel tempo in forma unitaria.

È per questo che è altrettanto fondamentale, per comprendere il simbolismo dell’albero, soffermarsi sulla sua triplice presenza: a destra esso, probabilmente, rimanda alla storia di annuncio profetico, mentre certamente l’albero della navata di sinistra rappresenta il giudizio universale che divide il bene dal male - il bene che è chiaramente a sinistra e il male con il diavolo a destra – e, quindi, non è assolutamente l’albero della vita. È piuttosto un simbolo che ricorda che ci sarà il giudizio universale alla fine dei tempi.

La presenza di quei tre alberi mira a sottolineare, in tutte e tre le sezioni del mosaico, che tutto deve essere ricondotto ad una visione unitaria e questo permette di superare l’equivocità del concetto di albero della vita.

Questo primo punto è indubbio e fondamentale. Il simbolo dell’albero – ripetuto tre volte – indica, anche formalmente, che la visione del cosmo, tipica di quel tempo, è unitaria e onnicomprensiva.

Inserire tutti i frammenti del mosaico intorno ad un albero indica che non conta tanto la peculiarità di ogni singolo particolare, ma piuttosto che ciò che è decisivo è comprendere che la vita è una sola, che il cosmo è tutto sotto la provvidenza divina, dalla creazione al giudizio, e che tutto ha un senso dentro il disegno divino.

La prima questione fondamentale per interpretare correttamente il mosaico di Otranto è superare una visione confusa e frammentaria per contemplare invece l’unità.

Qui sta la differenza fra la visione moderna e la provocazione dei mosaici di Otranto. Quel mosaico “denuncia” la frammentarietà della visione moderna, se fosse possibile un confronto “irreale” fra visioni cronologicamente distanti. Ma tale frammentarietà moderna riappare quando gli studiosi sono ossessionati dai particolari di Otranto che non hanno alcuna importanza e dimenticano di soffermarsi proprio sul “principio” dell’unità che vi è enunciato.

Giocando sempre sulle differenze di visioni culturali, si deve affermare che il presente è ossessionato dalla chiarificazione di ogni singolo particolare, mentre dimentica quale visione unitaria della vita sia possibile e anzi bella.

Quasi nessuno si preoccupa più o si ritiene in grado di cogliere il nesso fra le cose, il nesso fra il cosmo, l’uomo, la salvezza, la morte, il giudizio e la resurrezione die morti.

L’uomo moderno è provocato, invece, dal mosaico di Otranto e dalla sua visione opposto a quella contemporanea: in esso è impossibile comprendere ogni suo dettaglio ed anzi questo è irrilevante, è una fatica inutile. Esso è, però, chiarissimo nella sua visione d’insieme che attesta che tutto è da Dio e tutto ritorna a Dio.

Anche le navate laterali - con le scene del giudizio finale - attestano che il male, che pure è presente nel mondo, sarà sconfitto.

Ecco perché non si verrà a capo dell’affastellarsi di figure, che sono addirittura incomprensibili singolarmente e il cui nesso non è sempre chiaro e non sarà chiarito[1].

Anzi, soffermarsi troppo sui particolari condurrà a disamine che allontaneranno il lettore moderno da una corretta ermeneutica dell’opera di Otranto.

Ciò che deve risaltare in maniera somma, chiara, precisa, ripetuta, evidente è che il mosaico di Otranto racconta l’unità del mondo e del disegno divino su di esso: tutto il cosmo è armonico.

Il paradosso che ne deve emergere è un confronto di visioni. Nella visione dell’età moderna tutti i dettagli sono chiari o in via di chiarimento, ma mai sarà chiarito il senso della vita e del cosmo. Nel mosaico di Otranto, invece, molti dettagli sono oscuri e non sarà possibile chiarirli e bisognerà limitarsi ad ipotesi, ma assolutamente chiaro ne deve risultare, invece, l’annuncio della “comprensibilità” della vita nella sua totalità.

A ragione Rabosio ha affermato che la presenza dell’albero nel mosaico è “come un filo” che tutto collega: «Il tronco del grande albero percorre la navata, tuttavia non come un elemento divisorio o una cornice decorativa: pare piuttosto essere come un filo che lega fra loro le varie parti»[2].

2/ Il “meraviglioso” e lo stupore conseguente sono necessari per capire Otranto

Il meraviglioso - che include anche la storia della salvezza - nelle "immagini clipeate"

In questa unità del cosmo e della sua salvezza il secondo tratto che rende comprensibile il mosaico è il “meraviglioso”, il miracoloso, anche nella forma del mitologico e del solo immaginato.

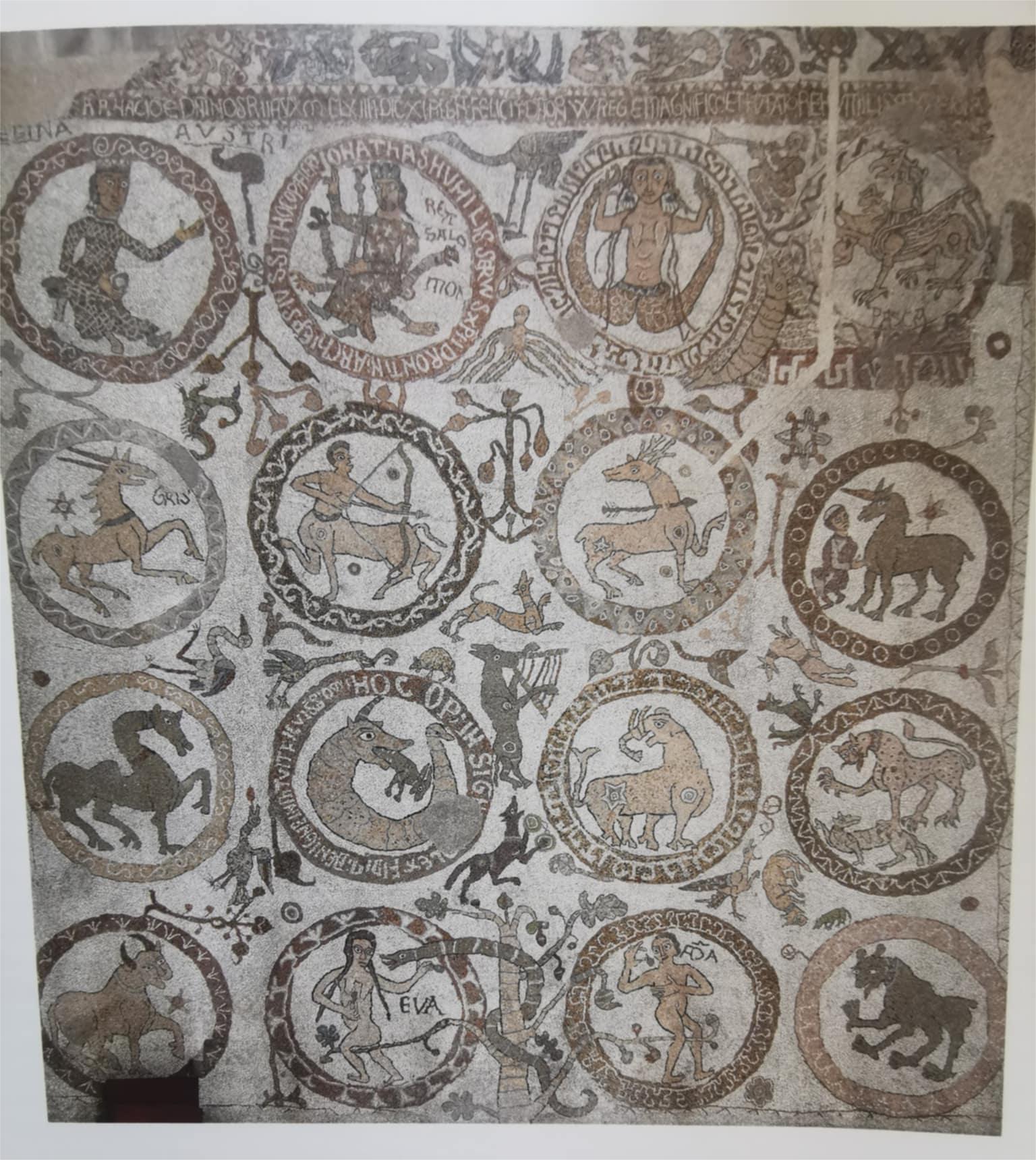

Nel mosaico ci sono unicorni, sirene, ippogrifi, centauri, ogni tipo di specie conosciute oppure leggendarie, c’è Alessandro Magno che sale al cielo trainato da due grifoni che lo innalzano inseguendo le esche che lui stesso regge, c’è il re Artù e così via.

L’uomo medioevale concepiva la cattedrale – come ogni chiesa - come un luogo nel quale depositare tutte le proprie conoscenze e anche quelle fantastiche.

Perché sapeva che il mondo intero era più grande dei propri pensieri. Il mondo lo stupiva, esattamente come dovrebbe stupire l’uomo moderno, se fosse cosciente dell’immensità e della varietà del cosmo.

Il mondo del mosaico di Otranto è stupefacente e non interamente comprensibile, perché tale è il cosmo. Solo il folle può pensare che il suo cervello ordinatore sia più grande di ciò che esiste. Shakespeare, nella sua sapienza poetica, fa esclamare nell’Amleto: “Ci sono più cose in cielo e in terra di quante possa concepirne la tua filosofia!”.

È questa sapienza antichissima che colpisce nel mosaico di Otranto: l’infinità del mondo, dinanzi al quale l’atteggiamento giusto è solo quello della coscienza dell’incomprensibilità del tutto e quindi dello stupore e del desiderio di una maggior conoscenza, pur nell’armonia dell’unico disegno salvifico di Dio.

Quegli animali che noi chiameremmo mitologici, quella storia di Alessandro Magno su cui si tornerà a breve, dicono lo stupore, dicono la grandezza del cosmo e di Dio.

Sono il segno di un’eccedenza del reale, che genera stupore e quindi umiltà.

3/ Otranto racconta ovunque nel mosaico della presenza del male e della lotta in corso contro di esso

Il terzo elemento che deve essere posto in rilievo nel mosaico medioevale di Otranto, perché è centralissimo, è la serietà della lotta che si combatte ogni giorno e ovunque contro il male.

Mentre il moderno nasconde il male e non lo rappresenta – figurarsi se ha il coraggio di raffigurare il giudizio universale, presente invece come “ovvio” a Otranto! – nell’arte medioevale ciò è normale.

Da questo punto di vista, quell’arte del XII secolo è assolutamente “naturale” e rispondente al reale.

Ovunque, tutto è in lotta, ovunque esiste una lotta dell’uomo contro il diavolo e questa lotta si compie in ogni angolo dell’universo.

Anche la natura è comunque già ferita dal male originario del peccato degli angeli e tutte le creature sono in lotta fra di loro.

Ciò emerge chiaramente nelle due grandi sezioni centrali che si corrispondono – anche se sono disposte in forma asimmetrica – della Torre di Babele e di Alessandro Magno.

Le due grandi immagini sono poste in parallelo. Sono, per il medioevo, due modalità di rappresentare lo stesso peccato di superbia, cioè il vizio supremo di chi rifiuta Dio e pretende che l’uomo faccia da solo, illudendosi di bastare a sé stesso.

La Torre di Babele rappresenta il male per eccellenza, poiché ricorda che gli uomini decisero stoltamente di salire fino al cielo, nel desiderio di sostituirsi a Dio. L’immagine – anche se il medioevo non ha una comprensione scientificamente chiara di quell’antico episodio e l’esegesi moderna avrebbe da contestare qualcosa a tale percezione – è chiarissima: è un salire, è un essere indebitamente “sopra”, “super”, un arrogarsi pretese su ciò che non si possiede e non si può possedere e si deve invece ricevere in dono. Dio interverrà ponendo fine al progetto maligno degli umani, lui che è veramente in alto e “discende” a guardare la piccolezza degli uomini.

Il parallelo di Alessandro Magno è invece di origine classico-pagana. Già questo dice, a suo modo, come il cristianesimo medioevale non disprezzasse la cultura pagana, bensì se ne servisse, e la ritenesse anch’essa parte di un’unica storia preparata dalla rivelazione divina.

La mitologia antica ha riflettuto infinite volte sulla leggenda di Alessandro Magno ed anche la sua “ascesa” al cielo è connotata negativamente, in chiaro parallelismo con la Torre di Babele.

La leggenda vuole che Alessandro abbia tentato di salire al cielo, nella sua superbia, facendosi sollevare da due “ippogrifi” (animali leggendari composti con forme equine – “ippos” - e forme alate - “grifoni”), ponendo sulle loro teste esche, per raggiungere le quali essi lo avrebbero portato in alto, fino al cielo.

Alessandro Magno è segno qui del male che si esalta, nell’illusione di poter raggiungere Dio.

Lui che era, nell’immaginario antico, il conquistatore della terra, mentre altrove piange al termine delle sue guerre poiché non vi è più niente da conquistare, nell’immagine dell’ascesa al cielo, ne tenta la scalata.

Due immagini di superbia, insomma, una ebraica e l’altra pagana, quella di Babele e quella di Alessandro.

Ma, più sopra, si insiste, in immagini più piccoli, ma fondanti rispetto a queste, sul peccato originale.

Adamo ed Eva e il loro peccato originale sono subito sopra il quadrato con i dodici mesi.

E poi sono più sopra ancora alla base del quadrato con le immagini negli ulteriori clipei.

Insomma Adamo ed Eva sono decisivi. Tutta la storia con il suo male è una conseguenza del peccato originale e del peccato ancora precedente degli angeli decaduti che hanno tentato i progenitori.

Il male è nel cuore di ogni uomo e senza la grazia di Dio è impossibile vincerlo e vincere con esso la morte.

Ma, subito sotto di loro, si vede la porta del Paradiso ed un uomo che attende fuori con un bastone. C’è chi fra i critici moderni vuole che sia Disma, il ladrone pentito sulla croce e dunque il primo ad entrare in Paradiso, e che il bastone sia a forma di tau. Ma ciò non è necessario e scientificamente cogente, mentre ciò che conta è che lì si annunzi in immagine che quella porta sarà riaperta alla venuta di Cristo, perché quella porta che sta sotto la “cacciata” è certamente quella del Paradiso. È l’identità di quella “porta” che è certa iconograficamente.

Nella sezione immediatamente superiore ai mesi si vede ancora il male all’opera.

Esso è rappresentato in più scene con il primo omicidio che segue ai sacrifici offerti da Caino e da Abele. Caino è invidioso del fratello Abele e non sopporta il fatto che egli sia amato da Dio - avendo il fratello successo - e lo uccide. Nella cattedrale è raccontata insomma, non solo la superbia, ma anche la lotta fratricida, che è invincibile senza la grazia.

Il fatto che i due fratelli siano posti in sequenza dopo la cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso originale, indica che l’odio fra fratelli è la conseguenza dell’aver rifiutato a Dio la fiducia che egli merita e che avrebbe conservato al mondo la sua natura paradisiaca.

Ma le conseguenze di quel peccato d’origine e della presenza del male nel cosmo e bella storia è evidente ovunque nel mosaico.

Non ha alcuna importanza specificare le “specie” in lotta e cosa esse significhino. Ciò che conta è sottolineare che tutto è in lotta, perché il male è in lotta con il bene ovunque: questo è ciò che si deve porre in evidenza per una corretta ermeneutica dell’opera.

Tutto è lotta e conflitto nel mosaico: fra animali reali che si divorano a vicenda, fra animali immaginari che lottano, fra animali reali ed animali immaginari, fra figure umane e animali reali o immaginari, fra figure umane contrapposte.

Tutto è lotta e niente cresce senza affrontare un combattimento.

Anche qui il messaggio è enorme, tanto più dinanzi al tempo presente che nasconde che esistano tentazioni e lotta nella vita spirituale.

I mosaici di Otranto annunziano che non si raggiunge la salvezza se non si ha chiaro che si deve “combattere”. La vita morale non è una vita tutta “al positivo”, senza ostacoli, senza nemici e senza tentazioni. Anzi, solo chi affronta tutto il travaglio del cammino, consapevole dei sacrifici che questo comporterà, potrà raggiungere la felicità e la salvezza.

4/ I mosaici di Otranto attestano che vicina e vittoriosa è la salvezza

Il mosaico di Otranto non afferma solo l’esistenza di una lotta senza esclusione di colpi.

Il quarto e ancor più decisivo elemento per comprenderli correttamente è coglierne l’iconografia che afferma che vicina e vittoriosa è la salvezza.

Certo la lotta contro il male è in corso. È in corso finché dura la storia. È in corso fra gli esseri creati, anche quelli animali, è in corso nel cuore di ogni uomo e negli uomini fra di loro, ma la vittoria è già decisa: Dio, con il suo Cristo, è il vincitore e l’uomo parteciperà di tale salvezza.

Lo si vede già al centro, quando, sopra i due grandi riquadri della superbia, con la Torre di Babele e Alessandro Magno, è posta la storia dell’arca di Noè.

Per il Nuovo Testamento, e per l’esegesi tipologica che ne deriva, quella storia è già la storia dell’intera salvezza.

Se alcuni costruiscono nel male per salire indebitamente a Dio, altri, come Noè, si fidano invece di lui e costruiscono l’arca in cui egli darà salvezza agli uomini e a tutto il creato.

Meravigliosa è, a sinistra, la scena di Dio che, nel segno della mano, appare a Noè e lo invita alla salvezza e il patriarca che si inginocchia dinanzi a lui.

Bellissime sono qui le raffigurazioni del lavoro come contributo positivo all’opera di salvezza e del creato che esce redento dall’arca.

Proprio sopra Noè sta, fra l’altro, il mese di settembre - nel ciclo dei mesi di cui si parlerà subito - con la pigiatura dell’uva e la produzione del vino, bevanda benedetta da Dio, inventata proprio, secondo la leggendaria narrazione biblica, dal patriarca stesso. Ed è lo stesso Noè, infatti, che nella scena sottostante, proprio sopra la Torre di Babele, sta coltivando la vite perché produca il vino.

Si salva il vino e si salva l’uomo. Come insegna la prima lettera di Pietro, il diluvio è immagine del Battesimo che salverà gli uomini.

Ma anche nel quadrato con i clipei – da taluni chiamate le imagines clipeatae -, al di sopra del quadrato dei mesi, si vedono Salomone e la regina di Saba - qui con l’iscrizione “regina austri”, cioè che viene dall’oriente.

Salomone è qui “tipo” – ancora l’esegesi tipologica – di Cristo e tutta la terra, nella regina di Saba, va da lui ad apprendere la sapienza che Dio gli ha donato perché l’umanità intera ne tragga beneficio.

5/ Le due grandi immagini cristologiche di Sansone e Giona

I mosaici cristologici (in forma tipologica) della zona absidale

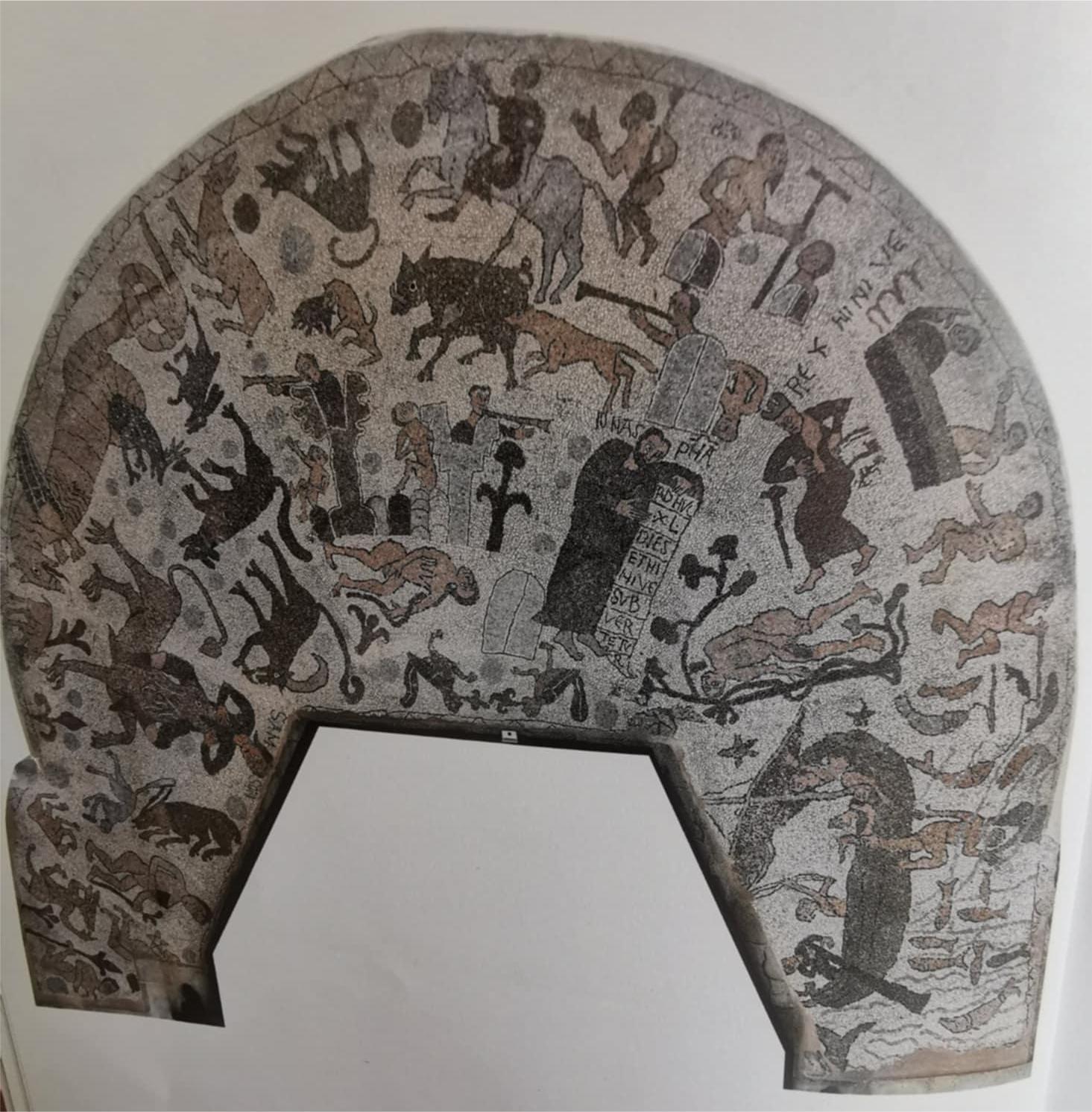

Ma, soprattutto, i simboli cristologici decisivi sono in alto, nella fascia a mosaico che è al di là dell’altare, lungo la curva absidale.

Lì sono le due grandi immagini cristologiche di Sansone e di Giona.

Di Sansone viene rappresentato un unico episodio, quello che è decisivo nell’utilizzarlo come prefigurazione di Cristo – mentre sono taciute le altre sue vicende “femminili”.

Sansone è, infatti, colui che vince il “leone”, immagine del male e della morte: verrà il momento in cui Dio invierà colui che è più forte del più forte dei nemici e il peccato e la morte saranno sconfitti.

A destra, invece, sta Giona.

Giona predica ed ha il cartiglio con l’annuncio che è tempo di convertirsi altrimenti Ninive sarà distrutta. Il popolo ascoltò il suo grido di penitenza e accettò l’invito. Ma poi, ancora più a sinistra, sta il segno di Giona, quello che Cristo attribuisce direttamente a sé: “Non vi sarà dato altro segno, se non il segno di Giona”.

È il segno di Giona inghiottito dalla morte e tornato in vita. Come Giona stette tre giorni nel ventre del pesce e ne fu rigettato fuori alla vita, così il Cristo è stato inghiottito dalla morte, ma il Padre, dopo tre giorni, lo ha resuscitato. Vicino, si vede chiaramente anche Giona sotto il ricino, per insistere sul fatto che quella è proprio la sua storia.

Infatti – ed è incredibile che quasi nessun critico se ne accorga – intorno alle scene di Giona stanno scene di acqua, di pesca, di abbondanza, tutte chiaramente in riferimento al Battesimo, come è nell’iconografia di Giona fin dalle origini – si pensi solo al Sarcofago di Giona pre-costantiniano che è oggi nei Musei Vaticani il quale, insieme alle scene propriamente bibliche, già aggiunge tutti simboli appena citati.

Ecco che la salvezza, la luce, la vita, la vittoria, in alto, illuminano tutta la restante storia, tutta la vita del mondo.

Nell’insieme delle scene, cariche di animali e di mitologia, più centrale è certamente la vicenda umana.

E, nella vicenda umana, l’unica che getta sicura luce e salvezza è quella del Cristo, qui raccontata in maniera tipologica, attraverso l’Antico Testamento, alla maniera dell’esegesi patristica e medioevale, ma assolutamente chiara e indubitabile nel suo annunzio.

Forse anche la presenza del re Artù, fra le scene di Adamo ed Eva e di Caino e Abele, ha anch’essa una funzione di immagine salvifica, anche se questo non può essere affermato con certezza e il simbolo, purtroppo, deve restare non totalmente spiegato – Artù è legato alla ricerca del Sacro Graal, la coppa dell’ultima cena il cui sangue portò la salvezza.

Ma, vale la pena ripeterlo, non è così importante definire in dettaglio tutti i simboli: è piuttosto importante comprendere che per gli uomini di quel tempo quell’antica storia di peccato e redenzione fosse ancora operante e viva in Artù e nella salvezza meditata, promessa, cercata e trovata ancora nel XII secolo.

6/ A destra la profezia e a sinistra il giudizio

Nelle navate laterali stanno – come si è detto - altri due alberi che mostrano come il simbolo non rimandi all’albero della vita, ma serva piuttosto a dare unità all’intera sequenza narrativa.

6.1/ La navata di destra

La navata di destra, con immagini della promessa profetica

Nella navata di destra si ripetono i simboli soliti che sono già stati analizzati e che rimandano alla lotta esistente nel mondo fino all’avvento definitivo della salvezza - e che non ha senso identificare scena per scena in dettaglio.

Dei due unici personaggi che sono identificabili dalle iscrizioni uno risulta di difficile comprensione – vi è scritto “marguacius” che è termine enigmatico, ma forse anche corrotto, come affermano diversi autori, e il nome potrebbe essere derivato da un restauro fatto da chi già non capì quell’indicazione.

Il dato certo, però, è che anche quel personaggio abbia un cartiglio. Anche la seconda figura indicata come “Samuel” ha un cartiglio che è chiaramente un’indicazione dell’importanza delle sue parole come profezia di salvezza futura.

Anche il cartiglio dell’altro personaggio farebbe pensare anche per lui ad un qualche ruolo di annuncio profetico o di oracolo sibillino. L’insistere su di una promessa, poi realizzatasi in Cristo, era certamente parte dell’atteggiamento medioevale e di quei mosaicisti.

Potrebbe darsi, insomma, che con i mosaici del lato destro e con quelle due figure in particolare e con altre “rovinate” nei diversi rifacimenti, si sia voluto porre in luce come la storia di lotta e di salvezza “disegnata” dall’intero mosaico sia stata illuminata da Dio già nel suo trascorrere in vista della salvezza. Da sempre egli aveva perciò iniziato a rilevarla tramite i suoi profeti.

Certo è, comunque, che alla profezia faccia riferimento il nome di Samuele e il cartiglio.

Un ulteriore cartiglio si è visto per Giona nei mosaici vicini alla zona absidale: anche quello rimanda a “parole” pre-dette da Dio tramite uomini veterotestamentari illuminati dallo Spirito.

In alto è, invece, certamente Atlante che sostiene il mondo, immagine pagana inserita in un contesto che è, invece, biblico e cristiano – a riprova, come nel caso di Alessandro Magno, della capacità medioevale di riandare a simboli altri.

6.2/ La navata di sinistra, il giudizio universale e il Paradiso

La navata di sinistra e il giudizio universale

A sinistra, invece, la navata disegna chiaramente il tema del giudizio universale e della sconfitta del male.

Se i mosaici absidali mostrano la vittoria di Cristo, qui tale vittoria raggiunge tutti gli uomini, alla fine della storia, con la punizione del male e l’esaltazione dei giusti.

L’albero qui divide il male che è a destra dal bene che è a sinistra.

In basso a destra si vede un angelo che pesa le azioni buone e quelle cattive dei diversi uomini e, al suo fianco, è un pozzo che dà accesso alla fornace ardente dove vengono gettati i cattivi.

A salire si vedono i diversi dannati, senza che sia possibile precisare quale sia il peccato per cui sono puniti.

Ma certamente il mosaico evidenzia l’essere stati “schiavi” del male, con la presenza di serpenti e di legacci che costringono – segno della mancanza di libertà che consegue al male commesso.

In alto è Satana che, con piena corrispondenza alla fede cattolica, è per i mosaicisti medioevali un essere personale, ma non divino, un angelo decaduto realmente esistente ed agente nel mondo fino alla sconfitta definitiva susseguente al giudizio: lo si vede brutto, anzi orrendo, perché tale è il male, e con lingua biforcuta, poiché egli è il grande ingannatore.

Dinanzi a lui sta l’inferno, raffigurato in forma umana, come un essere imprigionato, poiché da quella condizione non ci si può liberare con le proprie forze, senza un liberatore.

A sinistra, invece, è il Paradiso.

Speculari e opposti ai dannati imprigionati stanno uomini liberi che levano le mani al cielo, in segno di fiducia e ringraziamento a Dio che è il vero liberatore.

Più sopra sono i tre patriarchi, Abramo, Isacco e Giacobbe - da sinistra a destra – che recano nel grembo i salvati, poiché, secondo la bella immagine biblica, i redenti scoprono di essere figli di tutta intera la storia della salvezza e redenti secondo la promessa già fatta ai tre patriarchi, oltre che innanzitutto per i meriti di Cristo.

Più in alto è la “cerva”, indicata dall’iscrizione: essa rappresenta ogni credente che si è abbeverato alla fonte della vita e che ha ricevuto il Battesimo, credendo alla salvezza operata da Dio.

7/ Fondamentale nella lotta che si compie nel tempo è l’ordinarietà e il rincorrersi dei mesi, sempre uguali a sé stessi

Il ciclo ordinario dei mesi e la vita di Noè (ancora)

Nella navata centrale sta il quadrato che è al di sopra del duplice simbolo del male e della superbia, con la Torre biblica di Babele e il simbolo pagano dell’ascesa in cielo di Alessandro Mago.

Nelle dodici raffigurazioni sono i dodici mesi dell’anno con i mestieri tipici di ogni mese e di ogni stagione.

Interessantissimo è che gli antichi avessero ben chiaro cosa doveva essere fatto in ogni stagione, quali fossero le azioni da compiere, con le opportune differenze fra la semina, il raccolto e così via.

Era a tutti evidente che quel ciclo era naturale e che non si potevano mangiare taluni frutti in inverno o in primavera o in estate: ogni cosa aveva il suo giusto tempo e saggio era chi conosceva le “stagioni” e i momenti giusti per ogni cosa.

Il paradosso dell’odierno rapporto con l’oroscopo è che oggi ad esso si creda – a differenza che nel medioevo – ma, al contempo, si pretenda poi di mangiare frutti fuori di stagione e, quindi, senza alcun sapore.

La presenza dei dodici mesi è abituale in quasi tutte le raffigurazioni medioevali e ricorda quanto sia prezioso il creato e come l’uomo debba lavorare in esso e come il lavoro sia necessario non solo alla sopravvivenza, ma anche renda degno l’uomo che, con esso, partecipa al bene comune e rallegra gli altri, aiutandoli a vivere. Sarebbe stato impensabile all’epoca un vivere da nullafacenti.

È da sottolineare come sia raffigurata a dicembre l’uccisione del maiale e proprio in una chiesa. Perché la carne di maiale, il prosciutto, le salsicce e tutto ciò che ulteriormente ne derivava non erano cose impure. Gesù aveva dichiarato, infatti, che era impuro ciò che usciva dal cuore dell’uomo e non il cibo che l’uomo consumava, rendendo così puri tutti gli alimenti. Ecco perché anche il lavoro dell’uccisione del maiale è raffigurata nel pavimento cristianissimo della cattedrale di Otranto.

Ogni mese ha poi la rappresentazione del proprio segno zodiacale – secondo la concezione geocentrica le costellazioni giravano intorno alla terra – cosa che non implicava affatto una fede negli oroscopi, quanto piuttosto una concezione statica e ciclica dello scorrere delle stagioni.

8/ La complessa storia della cattedrale e le iscrizioni dei committenti

Le iscrizioni ancora presenti nel mosaico permettono di datarlo e di precisarne almeno in parte la committenza.

In essi ricorre il nome di Ruggero, duca normanno, che “latinizzò” la regione. Fu lui a volere la cattedrale attuale e ad essere presente nell’XI secolo alla consacrazione. Essa, infatti, fu consacrata il primo agosto 1088 dal Legato Pontificio Roffredo Arcivescovo di Benevento, mentre prelati consacranti furono, oltre Guglielmo arcivescovo di Otranto (1080-1089), Alberto arcivescovo di Taranto e Godino arcivescovo di Brindisi.

I mosaici, però, sono però successivi alla costruzione della cattedrale. Furono realizzati, infatti, sotto Guglielmo I re di Sicilia detto poi il Malo (1120-1166), figlio di Ruggero II d’Altavilla. L’Arcivescovo Gionata (1163-1179) lo commissionò al presbitero Pantaleone che lo eseguì dal 1163 al 1165.

Così recitano le diverse iscrizioni presenti nel mosaico:

[ANNO] AB (INCAR)NATIO(N)E D(OMI)NI NOS(T)RI IHESU CH(RIST)I MCLXIII I(N)DIC(TIONE) XI REGN(ANTE) FELICIT(ER) D(OMI)NO N(OSTR)O W(ILLELMO) REGE MAGNIFICO ET T(R)IU(M)FATORE HUMILIS SE[RVUS CHRISTI] IONAT[HAS]…

“Nell’anno 1153 dall’Incarnazione di Nostro Signore Gesù Cristo durante l’XI indizione, sotto il buon governo del nostro signore Guglielmo re magnifico e vittorioso, Gionata umile servitore di Dio… [la continuazione è illeggibile].

Nella cornice circolare che racchiude la figura di re Salomone si legge:

IONATHAS HUMILIS SERVUS CH(RIST)I IDRONTIN(US) ACHIEP(ISCOPUS) IUSSIT HOC OP(US) FIERI.

“Gionata, umile servo di Cristo, arcivescovo di Otranto, ordinò che quest’opera venisse realizzata”.

Più in basso, intorno al medaglione di Salomone, l’iscrizione prosegue:

HOC OP(US) INSIGN(E)LEX(IT) FIDIQ(UE) BENIGNE INIIT U(T) VI(V)IFICUISS(ET) OMN(ES).

“Questa opera insigne commissionò e vi diede inizio fedelmente e benignamente perché portasse vita a tutti”.

Qui è la finalità dell’opera che è messa in risalto: “perché portasse vita”, con il suo messaggio.

L’iscrizione al centro della navata centrale, ripartita su due fasce, recita:

ANNO AB INCARNATIO(N)E D(OMI)NI N(OST)RI IH(ES)U CH(RIST)I MCLXV I(N)DICTIO(N)E XIIII REGNANTE DO(MI)NO N(OSTR)O W(ILLELMO) REGE MAGNIFI(CO) HUMILIS SERVUS CH(RISTI) IONATHAS HYDRUNTIN(US) ARCHIEP(ISCOPU)S IUSSIT HOC OP(US) FIERI P(ER) MANUS PANTALEONIS P(RES)B(YTE)RI.

“Nell’anno 1165 dopo l’Incarnazione del Nostro Signore Gesù Cristo, nella XIII indizione, durante il governo del nostro signore Guglielmo, il re magnifico, l’umile servo di Cristo Gionata, arcivescovo di Otranto, comandò che fosse eseguita quest’opera per mano del prete Pantaleone”.

Infine, dinanzi all’ingresso, è stata ricostruita l’antica iscrizione che era stata distrutta dai turchi:

EX IONATH(E) DONIS PER DEXTERAM PANTALEONIS/HOC OPUS INSIGNE EST SUPERANS IMPENDIA DIGNE.

“Per mezzo dei doni di Gionata, per mezzo della destra di Pantaleone, è quest’opera insigne, superando la spesa, degnamente”.

La cattedrale si presenta oggi totalmente diversa dalla sua struttura originaria, poiché essa fu, a partire dal secolo XIII, totalmente affrescata, ma nel 1480 i Turchi - che assalirono e presero la città - la trasformarono in moschea e, secondo i dettami della loro fede, distrussero tutte le immagini, risparmiandone solo una della Madonna[3].

Venne immediatamente riconsacrata non appena i Turchi abbandonarono Otranto, dopo pochissimi mesi.

L’arcivescovo Serafino da Squillace vi fece inserire in facciata, sulla fine del Quattrocento, il rosone rinascimentale.

Il portale barocco venne realizzato nel 1673 dall’arcivescovo Adarzo de Santander.

Alla fine del XVII secolo fu Francesco Maria De Aste a porre i nuovi stucchi ed affreschi, aggiungendo anche la Cappella dei Martiri di Otranto (Idruntini), uccisi dai turchi, e quella del SS. Sacramento. Fece inoltre coprire con un nuovo soffitto le antiche capriate.

In pieno Settecento venne aggiunto un nuovo altare marmoreo.

Fu nel 1937 che iniziarono i lavori per porre in evidenza quanto più possibile ciò che apparteneva al medioevo. Fu l’arcivescovo Cornelio Cuccarollo (1930-1952) ad iniziare per riportare la Cattedrale allo stile originale, con la rimozione degli stucchi dalle pareti. La sua opera di restauro fu interrotta a causa della guerra.

Nel 1953 fu l’arcivescovo Raffaele Calabria (1952-1960) a riprendere i lavori, eliminando quasi completamente gli stucchi delle pareti e demolendo il coro, l’altare e la balaustra per liberare il mosaico. Fu lui a far riaprire anche le scale che conducevano alla cripta e a ripulirla da ciò che vi era stato aggiunto nei secoli.

Nel 1986, l’arcivescovo Vincenzo Franco (1981-1993) fece staccare il mosaico della navata centrale, minacciato da infiltrazioni d’acqua, facendolo poi riposizionare con un sottofondo più impermeabile. In quei lavori riemersero anche i resti della sottostante chiesa paleocristiana, un mosaico tardo-romano del IV-V secolo e due tombe messapiche.

Fu la Soprintendenza Regionale di Bari negli anni 1986-1992 ad avere cura del lavoro di restauro del mosaico.

[1] Da questo punto di vista – giova ripeterlo -, non ha alcun senso riflettere, ad esempio, su cosa significhino gli animali che sono alla base dei diversi alberi.

[2] C. Rabosio, L’albero della vita. I mosaici della Cattedrale di Otranto, Milano, Jaca, 2021, p. 36.

[3] Cfr. su quanto segue il testo presente on-line sul sito dell’arcidiocesi di Otranto (https://www.diocesiotranto.it/cattedrale_02/).