Galatina e San Donato di Ripacandida: “Che la terra produca la vegetazione, che produca animali secondo le loro specie”. La raffigurazione del Dio creatore con compasso e metro nell’arte italiana, di Andrea Lonardo

Riprendiamo sul nostro sito un testo di Andrea Lonardo. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per ulteriori testi, cfr. le sezioni Arte e fede e Scienza e fede.

Il Centro culturale Gli scritti (14/5/2025)

Già altrove abbiamo dato notizia dell’importanza di alcune rappresentazioni della creazione che nel medioevo rendevano conto della presenza in esse di “misura” e “legge” – idee precorritrici della moderna scienza[1].

Di esse abbiamo sottolineato come intendessero rappresentare non solo l’intera creazione come uscita “dalle mani” di Dio, ma anche comporre tale immagine con le leggi date alle cose create perché potessero a loro volta generarne altre.

Le illuminava il concetto filosofico allora corrente che le cose esistessero “in potenza” o “in atto”. Cioè che prima venisse data a talune cose la “potenzialità” di generarne altre e poi questo avvenisse concretamente nel tempo, passando dalla “potenza” all’“atto”.

In questa maniera non si riteneva, saggiamente, che ogni specie venisse generata immediatamente da Dio, bensì come talune realtà potessero venire alla realtà tramite tale potenza data da Dio alle cose di generarne altre.

Ovviamente questo non implicava la moderna idea di evoluzione, ma, nondimeno, l’idea di creazione era meno ingenua di quanto spesso viene attribuito agli antichi.

Tali straordinarie raffigurazioni sono perlopiù note in area oltremontana, ad esempio in diverse immagini di ambito “francese”.

Si veda, ad esempio, la miniatura della cosiddetta Biblia Rica, detta anche Bibbia di San Luigi IX, conservata nel tesoro della cattedrale di Toledo, del 1226-1234 ca.

O ancora quella presente nella cosiddetta Bibbia moralizzata, miniata in Francia, Codex Vindobonensis 2554 del 1250 ca. (Österreichische, Nationalbibliothek, Vienna).

Tale iconografia è però presente anche sul territorio della penisola italiana e se ne vogliono qui ricordare due esempi, quello presente nella basilica di Santa Caterina d’Alessandria a Galatina in Puglia e quello nella chiesa di san Donato a Ripacandida in Lucania.

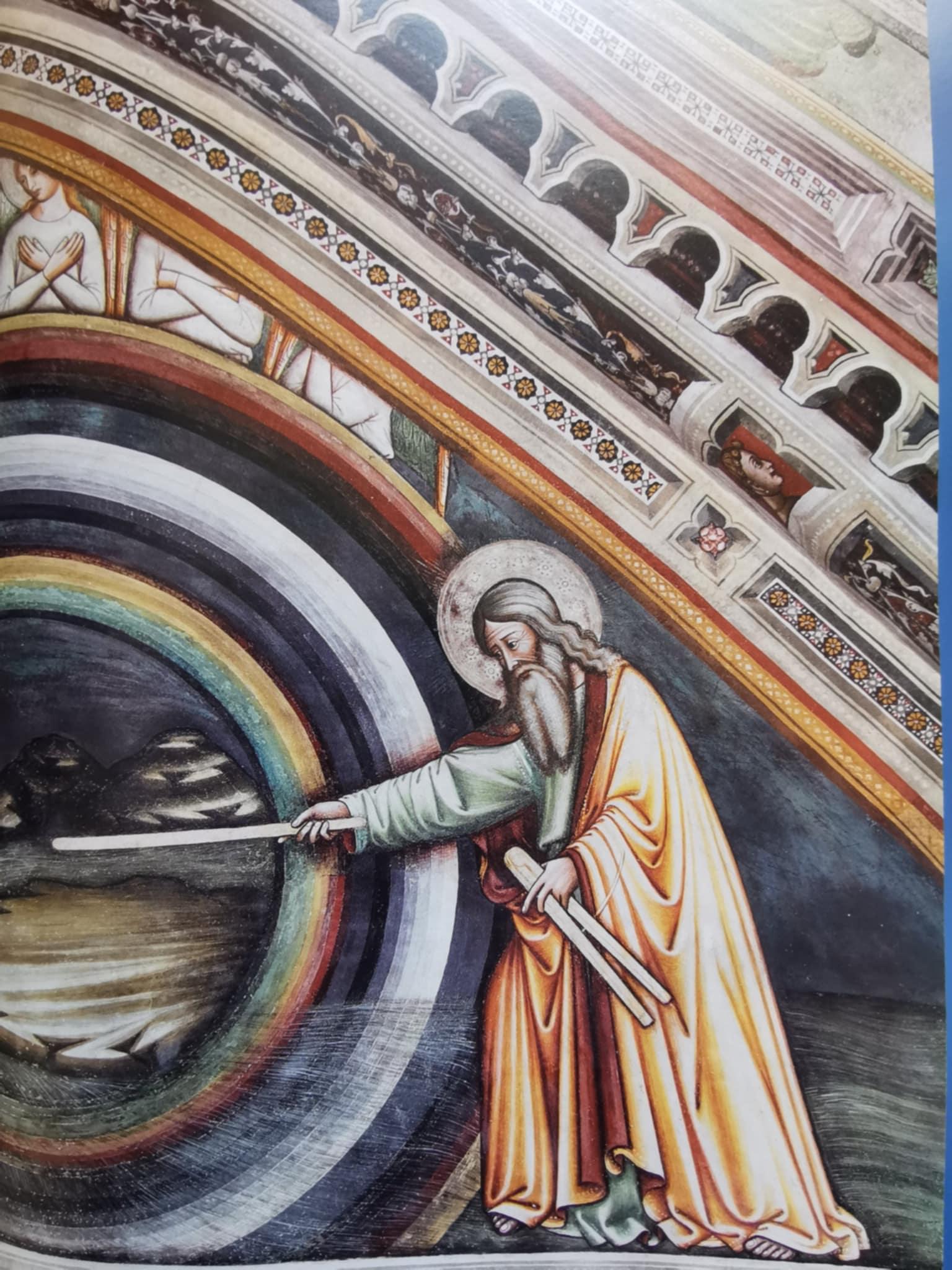

1/ Il Dio creatore con compasso e metro negli affreschi della basilica di Santa Caterina d’Alessandria in Galatina

Il Dio creatore, con compasso e metro, è raffigurato negli affreschi della basilica di Santa Caterina d’Alessandria a Galatina, in provincia di Lecce.

La chiesa venne eretta da Raimondello Orsini del Balzo, cavaliere crociato e feudatario, e terminata nel 1391, ma il suo apparato iconografico venne completato dalla vedova Maria d’Enghien e dal figlio Giovanni.

Gli affreschi sono, infatti, del XV secolo. Un non meglio identificato Franciscus de Aretio li firma all’anno MCDXXXV (1435), ma in realtà sono diverse le maestranze – che si ritiene siano di scuola senese e giottesca – che lo aiutarono e in periodi diversi.

Le diverse campate rappresentano:

-l’intera narrazione dell’Apocalisse e nella volta Virtù e figure apocalittiche (prima campata dall’ingresso),

-storie della Genesi – di cui fa appunto parte l’immagine qui proposta – e nella volta il Trionfo della Chiesa e i sette Sacramenti (seconda campata),

-i Misteri di Cristo e nella volta le Schiere angeliche (terza campata),

-Storie di Santa Caterina e, nella volta, Evangelisti e Dottori della Chiesa (quarta campata sopra il presbiterio).

Nella scena in questione si vede il Dio creatore “con misura”, con un regolo ed un compasso.

È la rappresentazione di Sap 11,20 che afferma di Dio: «Tu hai disposto ogni cosa con misura, calcolo e peso», ma anche altri versetti della Scrittura ricordano che l’uomo non è in grado di “misurare” la creazione – e il versetto in questione non parla tanto dell’opera creatrice, quanto dell’intervento di Dio nella storia.

Il regolo e il compasso rimandano chiaramente ad una precisa misurazione, ma il compasso in particolare anche ad un movimento dato da Dio al cosmo e tale movimento, a sua volta, secondo la riflessione filosofica codificata nei secoli, al rapporto fra “potenza” e “atto” su cui Aristotele aveva insistito, motivo ripreso poi dai filosofi cristiani.

Dio cioè non aveva creato direttamente dal nulla tutte le cose, ma le aveva create anche capaci di sviluppare ulteriori cose, passando dalla “potenza” all’“atto”. In tal modo gli autori medioevali rileggevano in chiave filosofica i versetti di Genesi che affermavano: “Che la terra produca la vegetazione” o “Che la terra produca gli animali”.

Dio aveva dato un “movimento”, rappresentato dal circolo descritto dal compasso, e questo produceva effetti svariati, anch’essi, però, appartenenti ad un disegno provvidenziale di crescita e sviluppo.

La terminologia che si utilizzava era quella poi precisata da Tommaso d’Aquino che asseriva che le cose stesse fossero causa di altre cose, come “cause seconde”, con-creatrici, ma agenti insieme alla “causa prima” - il Creatore appunto.

Insomma, se il metro, nell’affresco di Galatina, indica la “misura” delle cose data con perfezione da Dio, il compasso ricorda anche la sua capacità di dare movimento alle cose, conferendo loro la capacità di generarne altre.

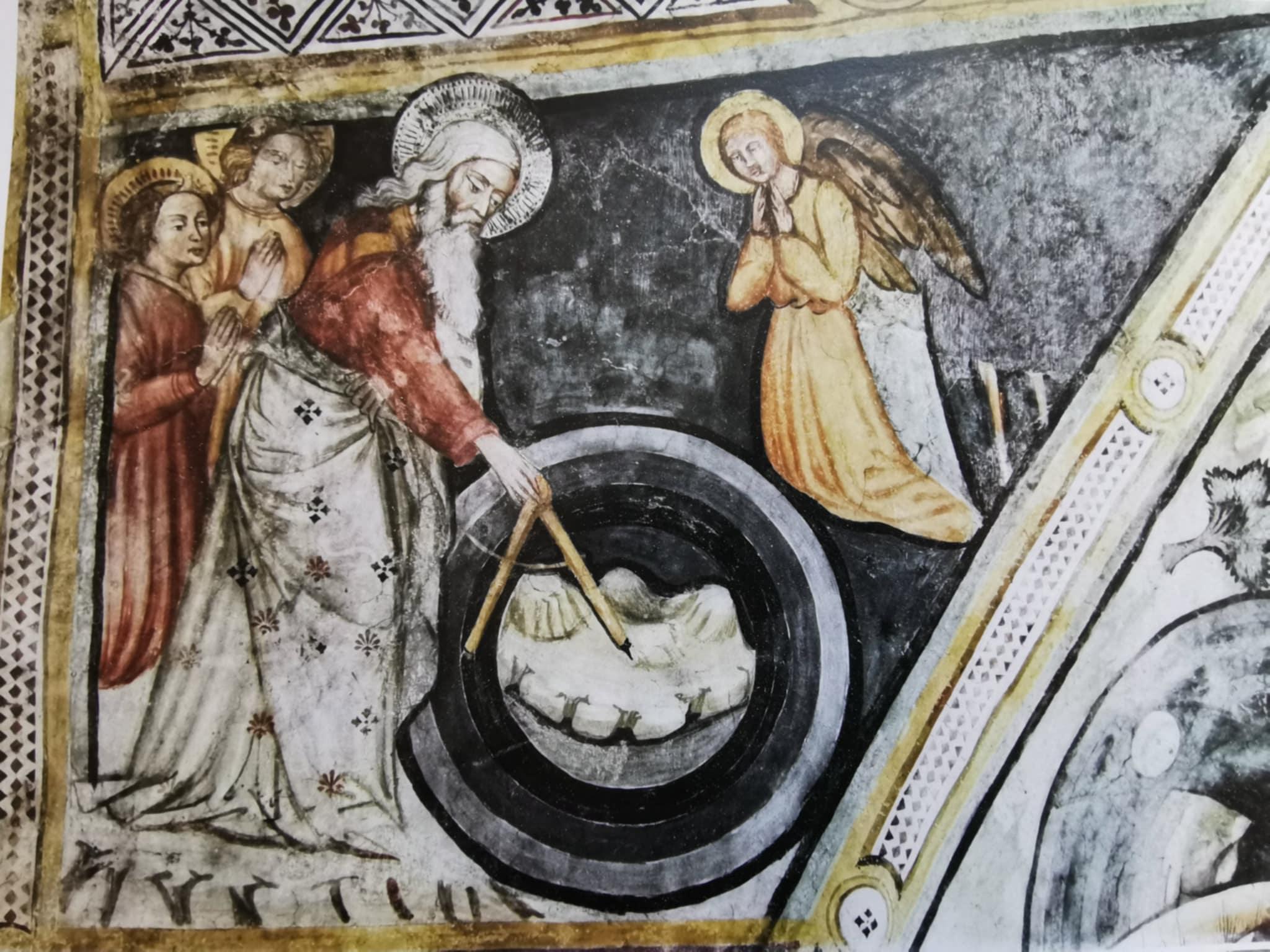

2/ Il Dio creatore con compasso negli affreschi della chiesa di San Donato a Ripacandida

Una rappresentazione analoga del Dio creatore, questa volta solo con il compasso e senza il regolo, figura negli affreschi della chiesa di San Donato a Ripacandida in provincia di Potenza.

La chiesa è dedicata a san Donato vissuto nel IV secolo, vescovo e martire, ma forse anche a san Donatello da Ripacandida, morto nel 1198. Venne edificata da monaci benedettini che seguivano la Regola di Montevergine, inaugurata da san Guglielmo di Vercelli.

La struttura della chiesa è del XII scolo, ad aula unica.

L’intero ciclo è di età successiva all’edificazione della chiesa e venne realizzato dagli anni Sessanta del Quattrocento fino al 1530 ca., con soluzioni tardogotiche e tendenze primo rinascimentali.

In particolare quelli della Genesi – e quello qui proposto in particolare – vengono datati agli anni 1470-1485 ed attribuiti ad un anonimo, il cosiddetto Maestro delle storie di Adamo ed Eva.

Qui appare il Creatore che, con il compasso, non solo crea i cieli, ma li dispiega perché ruotino, perché si muovano e, nel loro movimento, generino a loro volta altre realtà.

Anche qui si è dinanzi alla raffigurazione di Dio che è creatore, ma che crea leggi cui i diversi elementi debbono sottostare, ricevendo il potere di “generare” realtà successive con il loro movimento.

Anche qui si manifesta un’idea di creazione che non implica la scomparsa della scienza. La scienza è ritenuta vera e anzi necessaria in quanto le sue leggi sono “fondate” dal Creatore stesso, motivo per il quale esse sono da studiare e ricercare come leggi di movimento presenti nel cosmo.

[1] Cfr. A. Lonardo, La bellezza originaria. I racconti di creazione nella Genesi, Castel Bolognese, Itaca, 2017, pp. 11-19.