15 di agosto, Ferragosto o Assunta, Augusto imperatore e le sue ferie o l’Assunzione di Maria? Dilemmi da sciogliere, uscendo dal politicamente corretto, di Andrea Lonardo

Riprendiamo sul nostro sito una nota di Andrea Lonardo. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per ulteriori testi, cfr. le sezioni Liturgia e Cristianesimo.

Il Centro culturale Gli scritti (12/10/2025)

Anche per il 15 di agosto divampa la stupida polemica scatenata parimenti da anti-clericali e clericali a braccetto, che si danno man forte gli uni gli altri.

Chi pubblica vignette con Madonne che danno ceffoni a chi dice Buon Ferragosto e chi pretende di affermare che l’Assunzione sia un’imposizione clericale dovuta alla Chiesa che avrebbe sovrapposto alle ferie di Augusto una festa mariana per far cadere in oblio l’altra.

Ebbene, come sempre, la verità esiste ed è altrove[1].

Tutto nasce dal carattere “festivo” del mese centrale dell’estate, quando, per il caldo e perché oggettivamente i lavori nei campi si arrestano, l’uomo può finalmente riposare.

Agosto è mese difficile, per le temperature, ma al contempo bellissimo proprio perché ci si deve arrestare dal lavoro e, quindi, da sempre, ben prima di Augusto che gli dette il nome, quel mese è mese, per chi vive al passo con i tempi e le stagioni, di riposo e di ferie.

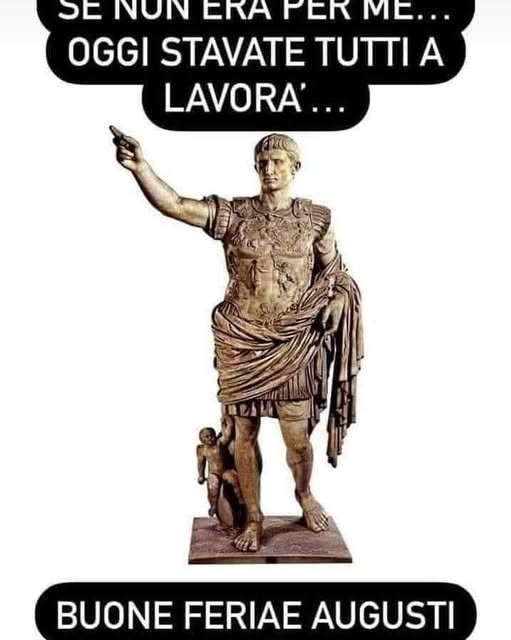

Ovviamente Augusto, che era imperatore e aveva bisogno di propaganda per fingere di non regnare e mostrarsi come sovrano benefico, pur governando con scettro di ferro – si pensi non solo alle guerre, quanto all’uccisione di Cesarione, il figlio di Cesare e di Cleopatra che egli fece uccidere perché sarebbe altrimenti potuto divenire un pericolo per il suo governo – promosse il proprio culto facendo dedicare quel mese che, in realtà, era già dedicato al riposo.

Come fece scrivere ovunque in oriente, in una famosa iscrizione conservatasi in particolare a Priene e oggi a Berlino, Augusto si riteneva “inizio di tutte le cose” (τῶν πά[ντω]ν [ἀ]ρχῆ), “inizio della vita e dell’esistenza (ἀρχὴν τοῦ βίου καὶ τῆς ζωῆς), che segna il limite e il termine del pentimento ([τοῦ με]ταμέλεσθαι) di essere nati”[2].

Prima di lui il mese di agosto era chiamato sextilis, poiché era il sesto dell’antico calendario, ma divenne poi «l’ottavo quando venne adottato il calendario giuliano nel 46 a.C.; sextilis fu poi modificato in Augustus nell’8 a.C., in onore di Ottaviano Augusto che in quel mese aveva ottenuto il primo consolato»[3].

Insomma, Augusto intese dire che era lui che regalava le ferie al mondo e che era il suo potere pacificatore a rendere possibile agli uomini il riposo.

La festa dell’Assunzione di Maria è totalmente indipendente da denominazioni imperiali augustee, poiché è attestata in oriente e solo a partire dal V secolo, inizialmente come festa di Maria, probabilmente perché il 15 agosto venne dedicata la basilica mariana di Gerusalemme.

Pian piano la festa si trasformò in festa della Dormitio e dell’Assunzione della Vergine e giunse infine a Roma solo nel VII secolo[4], in maniera quindi assolutamente indipendente da Augusto e dalla sua presunzione di essere il datore delle “ferie” all’uomo. Il motivo della datazione sembra essere, comunque, riconducibile alla consacrazione della principale chiesa mariana di Gerusalemme nel V secolo, anche se i dati storici non sono del tutto chiari e non permettono di asserirlo con certezza.

Certo è che la celebrazione alla metà di agosto fece pian piano maturare un nesso spirituale e prima ancora teologico fra il ritmo del lavoro umano e l’Assunzione che deve essere colto: il vero riposo sarà dato agli uomini, quando essi entreranno in Paradiso in corpo e anima. Ma, prima di quel momento, anche nel ritmo delle stagioni, si vive nella vera pace e senza ansie non solo perché il caldo – e non Auguato - arresta il lavoro, bensì solo se matura piena consapevolezza della salvezza e della redenzione di ogni atto umano che permettono la vera pace e il vero riposo. È l’Assunzione in corpo e anima della Vergine, cioè di tutta la corporeità e di tutta la fatica della donna e dell’uomo, ad essere all’origine di un riposo che ricrei i cuori e i corpi in pienezza.

Proprio la festa dell’Assunta indirizza l’uomo a capire perché è spesso così stressato e ansioso: non lo è tanto perché lavora troppo, ma perché manca a lui una speranza piena e totale nel fatto che Dio benedica la vita fino a salvarla dal non senso e dalla morte.

Per chi non fosse credente, l’Assunta e il Ferragosto permangono non solo come “vacanze”, ma ancor più come questione di cosa produca vera pace e vero riposo e di quale speranza sia concessa a chi lavora duramente sotto il sole. Solo una tregua ad agosto nella frenesia del lavoro? Solo una speranza affidata agli Augusti e ai tiranni della terra? Oppure una speranza più grande riposta nelle mani di Dio? Oppure ogni riposo è un inganno, perché la vita è, tra pause e carichi di lavoro, un precipitare verso il nulla?

Comunque, per il prossimo anno, buon Ferragosto e buona festa dell’Assunta a tutti. E imparate cosa sia il riposo vero.

[1] Cfr. per casi analoghi dove l’analogatum princeps non è nelle diverse visioni religiose, ma nella natura in sé, Come parlare a scuola del Natale, di Mitra e delle divinità solari?, di Andrea Lonardo e La scelta del 25 dicembre per celebrare il Natale cristiano: dal dies natalis del Sol invictus, espressione del culto solare di Emesa (e del dio Mitra), alla celebrazione del Cristo, “sole che sorge”, di Andrea Lonardo, ma anche Halloween: la mia dichiarazione in merito. Il significato di una festa antica, di Andrea Lonardo.

[2] Cfr. su questo Cesare Ottaviano Augusto “salvatore”, “principio/arché” e proclamatore del “vangelo”: l’iscrizione per il nuovo capodanno nelle città greche di Asia Minore, a Priene, Apamea ed Eumenea e il Vangelo, di Andrea Lonardo.

[3] Così l’Accademia della Crusca al link https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/derivati-dei-nomi-dei-mesi-agosto/4009.

[4] Cfr. su questo M. Righetti, Storia liturgica, Milano, Ancora, 1998 (originale del 1969), vol. II, pp. 370-377.