Andalusia: dal mito alla storia. Appunti per un accostamento realistico a al-Andalus, di Andrea Lonardo

- Tag usati: andalusia, islam, scritti_andrea_lonardo

- Segnala questo articolo:

Mettiamo a disposizione sul nostro sito un articolo di Andrea Lonardo. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. Per approfondimenti, cfr. la sotto-sezione Alto medioevo nella sezione Storia e filosofia.

Il Centro culturale Gli scritti (10/1/2016)

N.B. Non si è provveduto ad uniformare la traslitterazione dei termini arabi, ma li si è lasciati così come i diversi autori citati li avevano traslitterati.

Indice

- Premessa prima a mo’ di introduzione

- Premessa seconda a mo’ di introduzione

- 1/ L’origine del termine Andalusia e la sua estensione cronologico-geografica

- 2/L’invasione della penisola iberica come jihad, come guerra santa

- 3/ Al-Andalus sempre in espansione: una jihad che tendeva a sempre nuove conquiste

- 4/ La trasformazione in moschee di alcuni luoghi cristiani più significativi (la Catedral-Mezquita-Catedral di Cordova e le altre antiche chiese del luogo, Elvira/Albaicín e le antiche chiese di Siviglia e Malaga)

- 5/ Una guerra santa che fa differenza fra musulmani e non musulmani: il saccheggio e la cattura di schiavi

- 6/ Periodizzazione della storia di al-Andalus

- 6.1/ Waliato (711-756)

- 6.2/ Emirato (756-929)

- 6.3/ Califfato (929-1031)

- 6.4/ I periodo di Taifas (1031 – 1090)

- 6.5/ Dominazione degli Almoravidi (ca.1056 – 1147)

- 6.6/ II periodo di regni di Taifas tra il 1144 ed il 1172

- 6.7/ Dominazione degli Almohadi (1121 - 1269)

- 6.8/ III periodo di Taifas (1228-1266) e Nàsridi (1232 – 1492)

- 7/ Al-Andalus fu una società arabo-islamica e non multi-etnica

- 8/ I dhimmis, sottoposti a tassazione specifica a sottolineare lo statuto di concessione da parte dell’Islam per la permanenza di non musulmani all’interno della società

- 9/ La possibilità di ascendere in carriera per motivi di competenza

- 10/ Al-Andalus e la questione del rapporto fra ragione e rivelazione (e, quindi, della legittimità o meno della violenza o della libertà religiosa)

- 11/ Le traduzioni in arabo, latino, ebraico

- 12/ L’assenza di un libero associazionismo popolare

- 13/ La schiavitù come fenomeno abituale in al-Andalus

- 14/ I mozarabi

- 15/ Gli episodi di esplicita persecuzione dei cristiani in al-Andalus e i muladiès

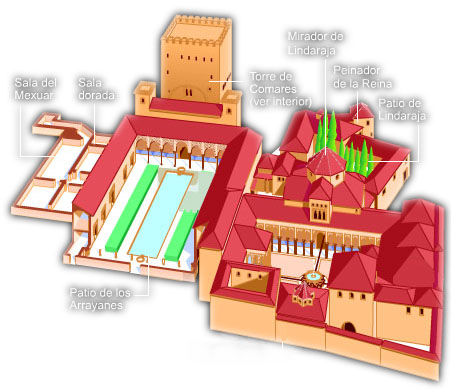

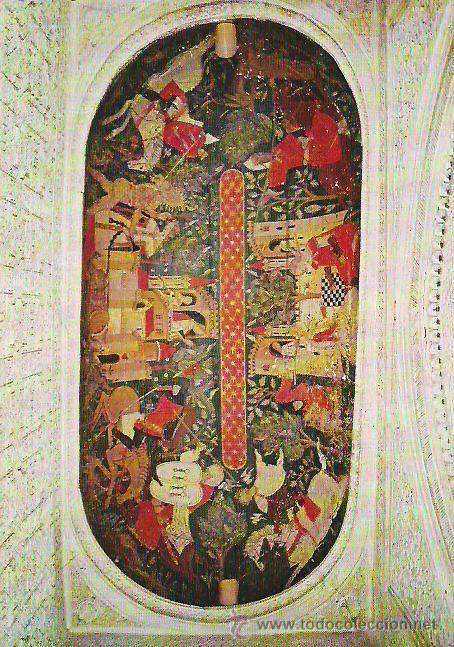

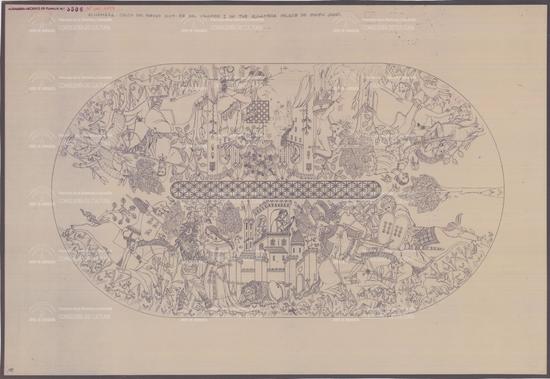

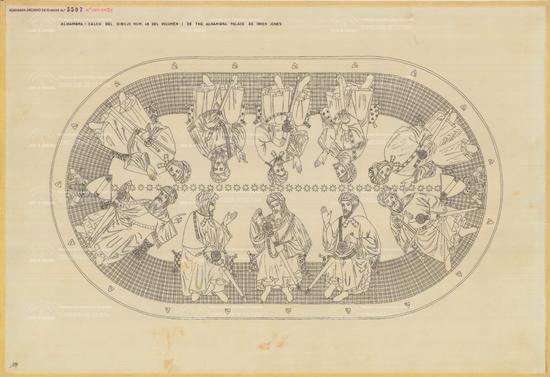

- 16/ La suddivisione degli spazi nell’Alhambra di Granada e il ruolo della donna in al-Andalus

- 17/ Le lotte intestine che indebolirono al-Andalus lungo tutta la sua storia ed, in particolare, le tensioni fra arabi e berberi

- 18/ La fine del regno nasride di Granada

- 19/ Quale interpretazione dare di al-Andalus? Riflessioni conclusive

- Note al testo

Premessa prima a mo’ di introduzione

Se non ci fosse stata la Reconquista e la penisola iberica fosse rimasta musulmana non avremmo avuto Pablo Picasso, Antoní Gaudi, José Luis Rodríguez Zapatero, il flamenco, il jamón serrano e neanche la sangría - solo per fornire qualche elemento figurativo, politico o alimentare che ognuno può approvare o disapprovare: solo un’immagine, insomma, per dire che parlare della storia dell’Andalusia non è discutere di qualcosa senza effetti.

È francamente buffo incontrare persone incoerenti che difendono con animosità determinate figure libertine della Spagna e, allo stesso tempo, difendono l’Andalusia musulmana disprezzando i protagonisti della Reconquista: sono persone che sputano nel piatto in cui mangiano.

Già solo questo accenno mostra come la storia della penisola iberica è qualcosa di estremamente complesso e non riducibile a facili clichés: come prima premessa era importante ricordare subito che i fatti cui si farà riferimento non sono stati indolori né senza conseguenze per la vita di un popolo.

Premessa seconda a mo’ di introduzione

Non appena si decide di iniziare un approfondimento della storia dell’Hispania musulmana, ci si accorge immediatamente, come per l’alto medioevo italiano, che gli studi seri sono pochissimi e pochissimo divulgati. Se si digita, per esempio, su un motore di ricerca “storici arabi” si è indirizzati agli storici arabi delle crociate, ma non si trova quasi niente che aiuti a comprendere quale fosse la prospettiva sull’Hispania musulmana degli storici musulmani del tempo - ovviamente in prima battuta, se non si ha già un bagaglio culturale che determini ulteriormente la ricerca.

Una visione politicamente corretta domina, dai testi per bambini a quelli scolastici a quelli turistici: il cliché del bel mondo andaluso dove musulmani, ebrei e cristiani vivevano in pace, anzi in un rispetto reciproco mai conosciuto prima, domina la scena[1].

Ma è questa la vera storia dell’Andalusia musulmana? Lo studio che segue vuole indicare alcune piste di approfondimento. Sarà possibile solo abbozzarle per indicare la prospettiva giusta per affrontare con senso storico la questione.

1/ L’origine del termine Andalusia e la sua estensione cronologico-geografica

Già il termine Andalusia ricorda che si tratta di una terra che apparteneva ad altri e che venne conquistata. All’antica etimologia che pretendeva la derivazione da Vandalusia (cioè terra dei vandali) gli studiosi moderni ne preferiscono un’altra che ricorda sempre il periodo barbarico: il termine deriverebbe dal termine goto Landahlauts (lotti terrieri), i feudi, cioè, dell’Hispania visigotica. Gli arabi, invadendola, ne avrebbero arabizzato il nome in bilād al-landahlautsiyya (paese dei feudi gotici) che si semplificò in bilād al-andalusiyya ed, infine, in al-Andalus[2].

Se oggi l'Andalusia è una delle diciassette comunità autonome della Spagna, composta da otto province (Almería, Cadice, Cordova, Granada, Huelva, Jaén, Málaga ed il capoluogo Siviglia), per comprendere l’azione dei saraceni nella penisola bisogna, invece, ricordare che l’al-Andalus - così sarà chiamata in questo studio, proprio per distinguerla dalla regione odierna dell’Andalusia - dei musulmani arrivò ad occupare quasi l’intera penisola, comprendendo, ad esempio, Barcellona, le Baleari, Toledo, Madrid, Porto ed addirittura parte dell’odierna Francia meridionale (la zona detta allora Settimania comprendente le odierne Narbona e Carcassonne). La stessa Galizia fu a rischio di divenire parte di al-Andalus: infatti Santiago di Campostela venne almeno una volta saccheggiata dai musulmani andalusi, tanto la loro azione di conquista era decisa.

Al-Andalus nel 732 pochi anni dopo

gli inizi dell'invasione nel 711

L'antica Settimania che appartenne ad al-Andalus

La fondazione stessa di Madrid ha origini musulmane, poiché gli andalusi islamici eressero in quel luogo un palazzo-forte, un alcázar, che venne chiamato Magrit in arabo, poi allargatosi nel tempo fino a diventare città e poi recentemente capitale. Si vedono oggi i resti della muraglia della Magrit araba nei pressi della Cattedrale de la Almudena. Magrit venne, infatti, fondata come fortificazione a difesa di Toledo che era allora la capitale di al-Andalus, prima che la città guida venisse nuovamente spostata a sud, precisamente a Cordova, a motivo della Reconquista.

Insomma, l’avanzata islamica di al-Andalus si spinse fino a lambire gli odierni Paesi baschi, le Asturie, la Galizia, l’estremo nord del Portogallo e la zona meridionale delle Gallie con incursioni che colpirono più e più volte le popolazioni di questi luoghi.

Da tutti i punti di vista sembra opportuno intendere per Andalusia/al-Andalus piuttosto che una regione un periodo di dominio arabo-islamico sulla penisola iberica, se si desidera comprendere qualcosa degli avvenimenti storici, poiché Barcellona, Tudela in Navarra, Madrid o Lisbona furono andalusì tanto quanto Cordova o Siviglia.

D’altro canto non si deve dimenticare che l’al-Andalus iberica fu all’inizio e poi più volte nella storia una sola cosa con il Maghreb islamizzato, anche se continui furono i conflitti fra arabi, maghrebini e berberi nella storia di al-Andalus, come si vedrà a suo luogo.

2/L’invasione della penisola iberica come jihad, come guerra santa

L’invasione dell’Hispania visigota viene giustificata nelle fonti arabe come una jihad, una guerra santa. Ibn al-Kardabūs, ad esempio, scrive, trattando dei primissimi anni della conquista, vivente ancora Ṭāriq: «Mūsà avanzò finché giunse fino a Toledo, la sconfisse, conquistò diciotto città, saccheggiò, prese prigionieri e si ritirò. Vi rimase circa tre anni facendo la guerra santa (yuŷāidu)»[3]. Ibn al-Kardabūs, che visse a Tawzat/Tozeur nella II metà del XII secolo trasmette il sentire delle popolazioni di al-Andalus ed il linguaggio dell’epoca: la conquista di Toledo ed i successivi saccheggi, depredazioni e cattura di prigionieri erano “guerra santa”, jihad.

Egli ricorda le parole attribuite a Ṭāriq che si rivolge ai suoi soldati: «Per Allah! Se mi aiutaste io giungerei con voi fino alle porte di Roma o di Costantinopoli e le conquisterei con il beneplacito di Allah, però penso che voi siate già stanchi […], torniamo indietro»[4]. È evidente da testi come questo l’ideale di una guerra santa che giungesse fino alle due capitali cristiane d’occidente e d’oriente, come ricorda anche un hadith dello stesso Maometto[5].

Nella sua storia Ibn al-Kardabūs ovviamente amplia in maniera leggendaria la forza con cui l’invasore si impose al regno cristiano-visigoto, come quando racconta che per spaventare gli avversari gli arabi invasori fecero credere alle spie del nemico di essere cannibali e di mangiare gli sconfitti[6].

La violenza[7] impregna la trama del racconto di Ibn al-Kardabūs, come quando egli racconta delle parole di Ṭāriq appena sbarcato nella penisola iberica che dice ai suoi al momento di salire verso il nord alla conquista di Cordoba: «Combattete o morite»[8], che riecheggiano le parole di Khalid ibn al-Walid, generale di Maometto, che affermava, per spiegare le prime vittorie militari del califfato nel VII secolo: «Porto uomini che desiderano la morte come voi desiderate la vita», intendendo dire che le armate musulmane erano pronte alla morte per la fede, mentre gli avversari erano troppo attaccati alla vita in questa terra per poter vincere.

Il termine jihad si trova anche – ma gli esempi si potrebbero moltiplicare – in Ibn ‘Idárí[9], che riferisce di un episodio avvenuto l’anno 863, durante il regno di Muhammad I. L’emiro, in vista di un’azione militare contro la Galizia, dispensò gli abitanti di Cordoba dall’essere obbligati a servire sotto le armi e stabilì, invece, quanti soldati dovessero fornire le altre città[10]. Agli abitanti di Cordoba «lasciò libera scelta a loro arbitrio per i volontari che desideravano partire per la guerra santa (jihad)».

Gli storici arabi del tempo sono consapevoli che l’invasione progressiva della penisola iberica è una guerra di pura conquista, senza alcun intento difensivo. Qualificarla come jihad vuol dire per loro porla come una guerra a servizio dell’espansione dell’Islam, compiuta come dovere di fede perché le nuove terre occupate potessero essere convertite all’Islam – l’obbligo antico del jihad può essere paragonato, mutatis mutandis, al dovere cristiano di predicare il Vangelo.

3/ Al-Andalus sempre in espansione: una jihad che tendeva a sempre nuove conquiste

Proprio per il suo specifico statuto di jihad l’invasione tendeva ad allargarsi. La punta avanzata dell’invasione fu la baia dell’odierna Saint-Tropez dove gli arabi musulmani di Andalusia crearono una testa di ponte nel luogo dove ora sorge il Fort Freinet de La Garde-Freinet, allora noto come Fraxinetum.

Solo per dare qualche riferimento alla penisola italiana si può ricordare che le truppe piratesche di al-Andalus da Fraxinetum si impossessarono di Susa e dell’abbazia della Novalesa nel 906[11]. Da lì risalirono fino al Gran San Bernardo compiendo devastazioni. Attaccarono Genova[12] e poi Acqui nel 934-935 (si potrebbe dire che le Repubbliche Marinare di Genova, Pisa ed Amalfi crebbero proprio quando ebbero la forza di opporsi all’invadenza dei Mori che da al-Andalus e dal nord Africa, legate dalla stessa dominazione, cercavano di avere il controllo su tutto il Tirreno). Più volte le avanguardie di al-Andalus attaccarono l’abbazia di San Fruttuoso che fungeva anche da luogo di rifugio e difesa contro i Mori per chi viaggiava in mare. Le fonti latine ed arabe sono nella sostanza concordi nel riferire i fatti. Liutprando racconta[13]: «I Saraceni stanziati a Frassineto, radunato un numeroso esercito, giunsero sino ad Acqui, che dista cinquanta miglia da Pavia, sotto la guida di un feroce capo di nome Sagitto […] per grazia di Dio, attaccata battaglia, quel disgraziato morì con tutti i suoi» e in quello stesso anno una flotta araba giunta dall’Africa sbarcò a Genova «posta sul mar Tirreno a ottocento stadi da Pavia»: i Mori entrarono in città, trucidarono la popolazione e ripartirono carichi di bottino.

Il saccheggio delle zone costiere e le azioni nell’interno fu arrestato solo dopo che per diversi decenni anche il passo del Gran San Berardo fu nelle mani dei saraceni di quell’avamposto. Una crociata pose fine all’insediamento musulmano di Fort Freinet quando gli andalusi islamici giunsero a rapire l’abate di Cluny, San Maiolo, appunto al passo del Gran San Bernardo[14]. Il fatto destò tanto scalpore che si decise un intervento comune che rigettasse a mare gli arabi.

Anche le azioni contro Roma alla metà del IX secolo, con i due attacchi musulmani che portarono alla devastazione delle basiliche di San Pietro e San Paolo situate fuori le mura che difesero invece la città dalla furia degli invasori, sono da situare in questo stesso contesto di jihad che dal Maghreb e da al-Andalus proseguiva nel tentativo di nuove conquiste: le mura dette di Passetto di Castello, sorte sulle Mura leonine erette da papa Leone IV negli anni 847-855 a difesa degli attacchi arabi, sono mute testimoni del pericolo che dal mare poteva venire in quegli anni[15].

Le incursioni non si rivolgevano, però, solo verso la Provenza e di lì verso i passi alpini e verso le coste della penisola italiana, ma le truppe andaluse spingevano costantemente verso il nord della penisola iberica e verso l’est, nella Gallia al di là dei Pirenei.

Le continue incursioni degli andalusi islamici verso il nord della penisola fecero sì che si creasse una no man’s land al di sopra di Toledo, tanto era rischioso che insediamenti umani si stabilissero troppo vicino alle città islamiche andaluse, perché da un momento all’altro una razzia avrebbe potuto devastare eventuali abitati, con saccheggi e razzie di persone da vendere come schiavi. L’esodo da queste regioni si diresse alle origini dell’invasione araba verso il regno delle Asturie; l’afflusso dei profughi fece molto presto di Oviedo “la città dei vescovi” ed artisti in fuga lavorarono agli ultimi monumenti dell’arte asturiana: a Tunon alla fine del IX secolo, a Valdedios all’inizio del X. Fu, in particolare, il re Alfonso I delle Asturie (739-757) che facilitò lo spopolamento delle regioni del bacino del Duero, creando una no man’s land fra sé e gli invasori, verso la fine dell’VIII secolo[16].

Anche da questo punto di vista, quindi, l’immagine di al-Andalus non è di una realtà statica, così come talvolta la si presenta. Piuttosto appare una società in continua espansione che si sarebbe ulteriormente allargata se non fossero intervenuti fattori esterni e contrari.

4/ La trasformazione in moschee di alcuni luoghi cristiani più significativi (la Catedral-Mezquita-Catedral di Cordova e le altre antiche chiese del luogo, Elvira/Albaicín e le antiche chiese di Siviglia e Malaga)

La storia materiale di alcuni edifici di al-Andalus permette di aggiungere ulteriori tasselli alla comprensione delle modalità di conquista araba dell’Hiberia cristiano-visigotica.

4.1 Cordoba e la sua Cattedrale-Moschea-Cattedrale

Il primo e più importante edificio che già da solo dice quasi tutto dell’evoluzione che dovettero subire le diverse chiese delle città conquistate è la cattedrale di San Vincenzo/San Vicente (martire sotto Diocleziano e originario di Saragozza) di Cordoba, la famosa Cattedrale-Moschea-Cattedrale (anche se il primo termine viene spesso dimenticato e nelle guide l’edificio è designato solo come Mezquita-Catedral).

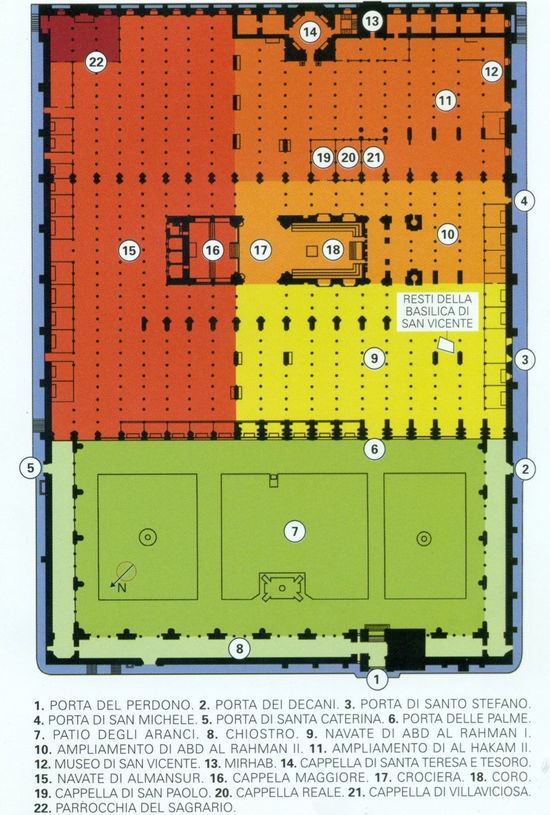

La pianta della Cattedrale-Moschea-Cattedrale di Cordoba

con l'indicazione del punto in cui è possibile vedere gli

scavi dell'antico complesso della cattedrale di San Vincenzo

Entrando nella Cattedrale-Moschea-Cattedrale, nella zona più antica eretta da ‘Abd al-Rahmān I, è possibile rendersi conto che gli archi della moschea sono costruiti su di un riempimento che nasconde delle strutture paleo-cristiane: si vede, infatti, in basso, in una zona esplorata dagli scavi e tuttora visibile grazie ad un’apertura a vetrata, un pavimento a mosaico che secondo alcuni sarebbe il pavimento stesso della primitiva cattedrale paleo-cristiana di San Vincenzo precedente alla moschea, secondo altri sarebbe comunque pertinente ad un locale annesso alla cattedrale stessa.

Gli scavi all'interno della moschea del tempo di ‘Abd al-Rahman

I che mostrano il livello dei pavimenti paleo-cristiani

Nel corso degli scavi che portarono alla scoperta del sottostate complesso della cattedrale, dell’episcopio e degli annessi locali, venne anche recuperato il materiale che è ora nel Museo di San Clemente, sempre nella Cattedrale-Moschea-Cattedrale, nell’angolo in fondo a destra rispetto all’ingresso. Sono lì esposti materiali con croci ed iscrizioni cristiane che appartenevano alla cattedrale distrutta per fare posto alla successiva moschea.

Il Museo di San Clemente allestito all'interno

della Cattedrale-Moschea-Cattedrale di Cordoba

che espone i resti romani, paleo-cristiani

e visigoto-cristiani degli scavi

Gran parte del materiale dell’antica chiesa è stato utilizzato nella moschea di ‘Abd al-Rahmān I: si vede chiaramente il materiale della cattedrale riutilizzato - “di riporto” è il termine tecnico – ed in particolare le colonne, i basamenti ed i capitelli che dovevano essere in gran parte pertinenti all’antica chiesa dei cristiani.

Al dato archeologico si affiancano le fonti letterarie che sono di prezioso aiuto per conoscere la storia antica dell’edificio.

Due storici arabi lontani dagli anni dell’invasione Ibn ‘Iḏārī (XIII secolo) e al-Maqqarī (XVII secolo) riferiscono ciò che avvenne. Entrambi dipendono da una fonte precedente scomparsa e precisamente al-Rāzī, anch’egli non contemporaneo dei fatti, ma a dire degli storici moderni ben informato. I due storici concordano nel dire che non appena Cordoba fu conquistata (quindi poco dopo il 711) «i musulmani divisero la grande chiesa che era nel centro città con i non-arabi di Cordoba. I musulmani edificarono una moschea per il raduno della popolazione nella loro metà; l’altra parte restò nelle mani dei cristiani»[17].

Quello che la maggior parte dei commentatori moderni trascurano di ricordare è che il testo prosegue con affermazioni significative: afferma, infatti, che contestualmente tutte le altre chiese cristiane vennero distrutte.

Il testo trasmesso da Ibn ‘Iḏārī dice, infatti, che «le altre chiese furono demolite», mentre quello di al-Maqqarī precisa: «le altre chiese di Cordoba, la capitale, furono demolite (wa-hudimat ‘alay-him sā’iru al-kanā’is bi-hadrat Qurtuba)»[18].

Questo “particolare” offre la giusta prospettiva per comprendere cosa raccontano i due storici arabi che ricordano che i conquistatori vollero così rifarsi a quanto era avvenuto a Damasco dove gli Omayyadi eressero la loro moschea principale a fianco della chiesa dei cristiani. I conquistatori intesero instaurare immediatamente, già nel 711, una relazione di dominio sui cristiani tale che venissero distrutte tutte le loro chiese, in maniera da mostrare immediatamente chi deteneva il potere, conservandone però una sola e questa solo parzialmente, poiché una metà venne presa dagli invasori, di modo che i cristiani non fossero impediti nel culto, ma lo celebrassero nella sola chiesa rimasta in piedi ed ormai vicina alla moschea principale, in maniera da essere chiaramente riconoscibili e, se necessario, controllati.

La drammaticità di ciò che si verificò immediatamente, non appena i conquistatori musulmani giunsero a Cordoba, è confermato da un passaggio successivo dei due storici arabi.

Essi ricordano che, al tempo del primo emiro, ‘Abd al-Rahmān I, si pose la questione dell’allargamento della moschea. L’emiro allora «chiamò i non-arabi di Cordoba e chiese loro di vendere quella parte della chiesa che ancora era loro. Egli li pagò, rispettando il patto di sottomissione che avevano fatto [nel 711] e permise loro di ricostruire le chiese che erano state demolite al tempo della conquista di Cordoba fuori della città. Così essi lasciarono la struttura e l’emiro la prese ed estese la moschea in essa. ‘Abd al-Rahman, [chiamato] al-Dakhil, iniziò la demolizione della chiesa e la costruzione della moschea nell’anno 169 [785/6]; la sua costruzione terminò […] nell’anno 170 [786/7] - il periodo di un anno intero»[19]

Si comprende facilmente quanto poco fu “libera” la vendita della restante metà della cattedrale di San Vincenzo da parte di una popolazione sottomessa, ma bisogna riconoscere che il gesto di offrire del denaro da parte dell’emiro fu benevolo. Il dato, però, più significativo è la contestuale concessione ai cristiani di ricostruire le chiese distrutte nel 711, ma – si noti bene – fra di esse solo quelle che erano all’esterno della città, cioè della medina cinta da mura. Ovviamente le chiese più importanti di Cordoba prima del 711 erano all’interno delle mura. L’emiro non concesse di ricostruire queste, bensì solo quelle all’esterno della medina.

In effetti, nei testi letterari che trattano della Cordoba nel periodo califfale, si ha notizia di quattro chiese: «in ognuna delle quattro grandi estensioni della città si incontra una chiesa o un monastero, a differenza della città vecchia (al-madīna al-‘atīqa, secondo l’espressione utilizzata da Ibn Baškuwāl, o al-qasaba al-‘atīqa, secondo quella di Ibn al-Ḫatīb), o ancora semplicemente qasabat Qurtuba, cioè circondata da un muro, dove non vi è alcun luogo di culto cristiano certo» dopo l’invasione[20]. Le fonti parlano, invece, di altre chiese e monasteri nelle campagne o nella Sierra, ancora più lontane dal centro abitato.

Recentemente è stato sottoposto ad analisi un carteggio estremamente interessante che aiuta a comprendere la situazione dei dhimmis – si vedrà dopo che con questo termine si designano le popolazioni non islamiche sottomesse. Esso tratta di una discussione tenutasi a Cordoba nell’XI secolo per decretare la distruzione di una nuova sinagoga appena costruita dagli ebrei cordovesi subito fuori la Porta degli Ebrei[21]. L’argomentazione prodotta dai giuristi musulmani del tempo per emettere il decreto di distruzione dell’edificio ricorda che «non è secondo la Legge islamica che dei ḏhimmīs, ebrei e cristiani, “ristrutturino” chiese o sinagoghe nelle città dei musulmani e in mezzo ad essi (walaysa fī šarā’i‘ al-islām ihdāṯ ahl al-ḏimma min al-yahūd wa-l-nasārā kanā’is wa-lā šūnūġāt fī madā’in al-muslimīn wa-bayna zahrānayhim)».

Ad un certo punto interviene lo stesso cadi di Cordoba del tempo Abū l-Asbaġ ‘Īsā Ibn Sahl che dice: «Ibn Habīb, nella parte concernente la jihad della sua opera al-Wādi riporta ciò che aveva detto Ibn al-Māğišūn [un maestro del IX secolo], riprendendolo da Mālik [Ibn Anas], che affermava che il Profeta aveva detto: “Non fate sorgere presso di voi niente dei giudei, né dei cristiani (Lā tarfa‘unna fī-kum yahūdiyya wa-lā nasrāniyya)”».

Prima di emettere la sentenza si ricorda poi che Ibn al-Māğišūn aveva detto: «Non costruite chiese né in dār al-Islām, né nel suo santuario, né nel suo territorio, a meno che i ḏhimmīs non siano separati dal dār al-islām e dal suo santuario e non si trovino in mezzo ad essi dei musulmani. Poiché non è interdetto loro di costruire presso di loro, né di introdurre vino tra di loro, né di procurarsi carne di maiale. Ma se essi si trovano in mezzo ai musulmani, tutto questo deve essere loro vietato».

A questo punto il tribunale di Cordoba, dopo che le autorità musulmane del passato sono state evocate con il loro insegnamento che proibisce il restauro di chiese vicino alle abitazioni musulmane, può emettere la fatwā che ordina la demolizione della sinagoga rinnovata.

Si vede che quella descritta da una fatwā di tal genere è la situazione delle chiese cristiane di Cordoba. Una volta che l’ultima chiesa all’interno della cinta muraria, è cioè la metà restante della cattedrale di San Vincenzo, viene demolita, le chiese restanti sono tutte nella periferia della città. Molénat, che ha studiato il documento, ricorda che dalle fonti emerge che a Cordoba, dopo la distruzione totale della cattedrale, per far posto alla moschea, sono documentate solo quattro chiese, tutte nella periferia della città, fuori dalle mura: i quartieri nei quali erano situate tali chiese portavano il nome delle chiese riedificate e non toponimi islamici, segno che tali quartieri erano abitati evidentemente solo da cristiani.

Il permesso accordato dal primo califfo ‘Abd al-Rahmān I di ricostruire le chiese extra-murarie si può comprendere allora come concessione in cambio dell’acquisto della parte rimasta cristiana dell’antica cattedrale, unitamente ad un indennizzo in forma di denaro.

La storia della distruzione della cattedrale di Cordoba unitamente alla distruzione di tutte le altre chiese ed il permesso di erigere nuovamente quelle già distrutte, ma solo all’esterno della Medina[22], aiuta a comprendere quale fosse la condizione dei dhimmis: i cristiani potevano sì continuare ad esistere, potevano sì avere dei luoghi di culto, ma tutto ciò avveniva entro una cornice ben precisa dettata dal diritto musulmano e dalla loro condizione di “protetti”.

4.2/ Illiberis/Elvira che divenne Albaicìn

La vicenda che portò la cattedrale di San Vincenzo a Cordoba a divenire la Mezquita Aljama (la moschea maggiore) della capitale di al-Andalus può essere assunta ad immagine di ciò che avvenne in tutte le altre città dell’Andalusia musulmana.

Si pensi a ciò che dovette avvenire all’antica Illiberis/Elvira che giace sotto l’attuale quartiere di Albaicìn a Granada. I testi turistici moderni insistono sul fatto che l’antica medina araba venne poi abitata e ricostruita dai cristiani dopo la Reconquista, ma si dimenticano di ricordare che quel quartiere era l’antica città iberica e poi visigotica che ebbe in età paleo-cristiana una storia così importante da ospitare il Sinodo/Concilio di Elvira.

L’importante concilio che vi si celebrò vide riuniti i vescovi delle cinque province romane nella quale era divisa allora l’Hiberia. Stranamente ci è pervenuto, negli atti del concilio stesso, il giorno di inizio del concilio stesso, il 15 maggio, ma non l’anno preciso. La data deve essere posta certamente negli anni intorno alla persecuzione di Diocleziano, ma gli studiosi sono divisi se si sia tenuto negli anni 306-314, subito dopo la persecuzione, o immediatamente prima di essa. P. de Luis propende per gli anni 300-303[23].

Gli atti del Concilio si soffermano a più riprese a dare indicazioni ai vescovi, ai sacerdoti ed ai fedeli, perché la fede sia vissuta senza sincretismi con il paganesimo del tempo. Fra i firmatari del Concilio troviamo il vescovo di Cordoba, Ossio, che diverrà poi uno dei principali consiglieri di Costantino imperatore nelle questioni ecclesiali (famosa è la sua presenza al Concilio di Nicea). Il canone più famoso del Concilio di Elvira è il 33 che, pur nella diversità di interpretazioni che ha suscitato, mostra chiaramente la crescente valorizzazione del celibato ecclesiastico, poiché chiede a vescovi, sacerdoti e diaconi, pur se sposati prima dell’ordinazione, di vivere in continenza (il testo è discusso per l’esatta interpretazione dell’espressione “per tutti i chierici che sono impegnati nel servizio dell'altare”).

Ebbene delle chiese di Elvira e della cattedrale che venne sicuramente costruita nella città dopo la svolta costantiniana non resta traccia. Gli edifici cristiani dovettero essere distrutti, similmente a ciò che avvenne a Cordoba, dai conquistatori musulmani non appena arrivarono in città. Gli scavi archeologici hanno finora restituito un pluteo di una chiesa visigota che si può ammirare nel locale Museo archeologico di Granada ed il basamento di un fonte battesimale emerso durante lavori nel quartiere di Albaicìn[24].

Pluteo di arte-cristiano-visigota appartenente ad una chiesa scomparsa

sotto la medina araba di Albaicìn oggi nel Museo archeologico di Granada

Dell’Elvira cristiana resta ormai solo la localizzazione: la collina di Albaicìn.

4.3/ Siviglia paleo-cristiana e visigota e Siviglia andalusa

Un discorso analogo deve essere fatto per Siviglia.

Alcuni studiosi hanno proposto che la primitiva Moschea Aljama sia stata costruita sopra l’antica Chiesa di Santa Gerusalemme che fu, fra l’altro, sede del I e del II concilio Sivigliano, tenutisi rispettivamente nel 590 e nel 611, e che fosse situata dove sorge ora la plaza del Salvador.

Invece il luogo dove sorse la Mezquita con il minareto divenuto poi il campanile della Torre della Giralda – anche qui la Mezquita venne poi trasformata in cattedrale - era probabilmente il sito della basilica dedicata in Siviglia a San Vincenzo e dei suoi edifici di pertinenza. Alcuni resti della basilica cristiana sono stati, infatti, recuperati negli scavi del Patio de Banderas, a fianco della cattedrale, nella zona dei Reales Alcazares, dove è stato ritrovato l’antico battistero ed un’epigrafe funeraria metrica dedicata al vescovo Honorato[25].

L’unico resto oggi visibile ai turisti dell’antico complesso paleo-cristiano e poi cristiano-visigoto è la vasca posta al centro del patio de los Naranjos[26].

Ibn al-Qutiyya, storico arabo di origine visigota del X secolo, ricorda alcuni dati storici in linea con quanto fin qui esposto relativi ad un altro luogo di culto cristiano di Siviglia: egli riferisce che la chiesa di Santa Rufina venne scelta come dimora del governatore Abd al-Aziz, immediatamente dopo l’invasione: egli aveva sposato una donna gota, la vedova del re Rodrigo (688-711). Il particolare è noto perché il governatore Abd al-Aziz - riferisce Ibn al-Qutiyya - venne assassinato proprio nella Masûd Rubina, una moschea che era stata la Kanisa (chiesa) Rubina (Rufina); il governatore venne ucciso per intrighi di palazzo[27].

4.4/ Le sinagoghe più note oggi visitabili in Andalusia sono tutte state erette dopo la Reconquista, sotto re cristiani

Un dato che meriterebbe ben altra analisi e che qui interessa solo ricordare è quello relativo alla datazione delle sinagoghe andaluse tuttora visitabili.

Ogni visitatore viene abitualmente ben edotto del fatto che tristemente tali sinagoghe vennero trasformate in chiese dopo la cacciata degli ebrei nel 1492. Ma quasi nessuno viene avvertito del fatto che le stesse vennero erette dopo la Reconquista, sotto re cristiani.

La sinagoga di Cordoba fu costruita – o almeno ricostruita nella sua veste attuale - negli anni 1314-1315[28], dopo che la città era tornata cristiana nel 1236.

Sinagoga di Cordoba eretta solo dopo la Reconquista

A Toledo la Sinagoga de Santa María la Blanca (così chiamata dal nome della chiesa in cui fu purtroppo convertita poi la sinagoga) fu eretta, secondo la tradizione, su commissione del tesoriere reale di Alfonso VIII, Yosef ibn Sosán, agli inizi del XIII secolo[29] – la città era stata strappata ai musulmani dal re Alfonso VI di Castiglia nel 1085.

Sinagoga di Santa Maria la Blanca eretta solo dopo la Reconquista

La Sinagoga del Tránsito, invece, sempre a Toledo, venne costruita sotto gli auspici di Samuel ha-Levi Abulafia, tesoriere di Pietro di Castiglia, intorno al 1356.

Come si vedrà, sarà proprio la Toledo cristiana della Reconquista a specializzarsi in traduzioni di testi dall’arabo e dall’ebraico al latino a partire dal momento in cui l’arcivescovo Raimondo di Toledo (1126-1151) organizzò un vero e proprio collegio di traduttori.

Lo splendore di quegli edifici racconta degli anni della Hispania cristiana e non degli anni di dominio musulmano nei quali tale ricercatezza per edifici ebrei doveva essere difficile da raggiungere. Purtroppo poi tale rispetto si mutò poi nell’odiosa decisione di espulsione presa nel 1492.

5/ Una guerra santa che fa differenza fra musulmani e non musulmani: il saccheggio e la cattura di schiavi

Le fonti arabe precisano anche ulteriori caratteristiche dell’invasione dell’Hispania visigotica, così come delle successive azioni militari che si produssero fino alla resa di Granada: esse implicavano il saccheggio, la presa in schiavitù di bambini, giovani e donne, talvolta addirittura l’uccisione di civili che non si convertivano all’Islam.

Le campagne militari di Almanzor

Per esempio, Una descripción anónima de al-Andalus[30] (un testo scritto in arabo nel XIV secolo) fornisce questo elenco di razzie relative a Muhammad ibn Abī ‘Āmir, cioè al-Manṣūr bi-llāh, noto nei testi latini come Almanzor (regnò dal 978 al 1002)[31]:

Prigionieri nelle razzie (algazúas) di Almanzor:

- 1ª spedizione contro al-Hamma (Baños), dove prese 2000 prigioniere

- 2ª spedizione contro Cuella dove prese prigionieri i suoi abitanti

- 5ª spedizione contro Ledesma dove prese 3000 prigioniere

- 6ª spedizione contro Zamora dove prese 3000 prigioniere

- 7ª spedizione contro Sepúlveda dove fece gran bottino, grande mattanza e devastazioni

- 11ª spedizione contro Qalbilîs dove uccise tutti gli uomini e deportò le donne e i bambini

- 13ª spedizione contro Calatayud dove fece prigionieri i suoi abitanti

- 14ª spedizione contro Zamora dove prese prigionieri e bottino

- 15ª spedizione contro Trancoso, dove prese prigionieri i suoi abitanti

- 16ª spedizione contro Qastiliya, Munt Baliq, Gerona e il suo territorio dove costrinse il re al patto di dargli in sposa sua figlia

- 17ª spedizione contro Toro e i dintorni di León dove prese 1000 prigioniere

- 18ª spedizione contro Simancas dove prese prigionieri i suoi abitanti e ritornò con 17.000 prigioniere

- 20ª spedizione contro Sacramenia dove fece prigionieri i suoi abitanti

- 21ª spedizione contro Zamora dove patteggiò con gli abitanti una grande somma

- 22ª spedizione contro Sepúlveda dove fece bottino e prigionieri in numero incalcolabile

- 23ª spedizione contro Barcelona dove prese 70.000 prigionieri fra donne e bambini

- 28ª spedizione contro Coimbra dove fece prigionieri i suoi abitanti

- 29ª spedizione contro Burbîl dove prese prigionieri

- 30ª spedizione contro Zamora dove prese ricchezze e risorse e 40.000 prigioniere

- 31ª spedizione contro Astorga dove prese bottio e prigionieri

- 33ª spedizione contro Toro dove fece gran mattanza e gran numero di prigionieri

- 36ª spedizione contro Bûn.s, Nájera e Alcocero dove prese 5.000 prigioniere

- 39ª spedizione contro San Esteban con gran mattanza e la cattura di molti abitanti

- 40ª spedizione contro Al-Agâr dove uccise e prese prigionieri i nemici

- 42ª spedizione contro Astorga e León dove catturò molti abitanti e ne uccise altrettanti

- 43ª spedizione contro Qastîliya con immenso bottino e la cattura di García, figlio del re Fernando

- 45ª spedizione contro San Román con gran mattanza e molti prigionieri

- 46ª spedizione contro Galicia e Aguilar dove uccise 20.000 cristiani e ne fece prigionieri 50.000

- 50ª spedizione contro Pallars con molti prigionieri

- 51ª spedizione contro Pamplona dove prese una moltitudine di prigionieri

- 53ª spedizione contro Montemayor dove uccise 10.000 nemici e ne fece prigionieri altrettanti

- 54ª spedizione contro Pamplona dove prese 18.000 prigioniere

- 55ª spedizione contro Bâb.s dove prese gran numero di prigionieri

- 56ª spedizione contro B.t.ryûs dove fece bottino e prigionieri con grande mattanza.

È qui evidente che i prigionieri ed, in particolare, le prigioniere, vengono prelevati per diventare schiavi e concubine e/o per essere successivamente liberati con riscatto.

Il costume di obbligare gli sconfitti in guerra alla conversione o alla morte conobbe alti e bassi nella storia di al-Andalus. Solo per fornire un esempio, si può leggere Ibn Hayyan[32] (storico musulmano di Cordoba, 987–1075) che, in riferimento all’anno 891 (15 maggio), narrando della spedizione dell’emiro Abd Allah I partito alla ri-conquista di Bolúy (Aguilar), racconta:

«Fece portare i prigionieri e disse che tutti quelli che erano musulmani erano salvi, dopo aver giurato che lo erano. In quanto ai cristiani, quelli che non fossero passati all’Islam sarebbero stati uccisi a fil di spada. I cristiani (nasaraniya), che erano circa mille, preferirono tutti la morte all’apostasia e solo uno vacillò al momento di essere giustiziato e salvò la sua vita facendo professione di fede musulmana».

6/ Periodizzazione della storia di al-Andalus

L’Andalusia islamica conobbe una serie di dinastie che si succedettero nel tempo, poiché la rivalità fra diversi gruppi contrassegnò tutta la storia di al-Andalus. La lotta intestina fu, come si vedrà, una delle cause dell’indebolimento e poi dell’estinzione del dominio islamico sul superstite Regno nasride di Granada.

La storia di al-Andalus può essere così periodizzata[33].

6.1/ Waliato (711-756)

Nell’anno 710 il Governatore del nord Africa inviò l’ufficiale Tarif con un gruppo di ricognizione, occupando con successo il promontorio sud della penisola che ricevette il nome con il quale si conosce oggi la città di Tarifa; il Governatore, quindi, organizzò un esercito di circa 8.000 uomini al comando del suo luogotenente Tariq. Partendo da Tangeri, nel 711, attraversò lo stretto e sbarcò in una roccaforte che d’allora si chiamò Yabal Tariq (la montagna di Tariq), oggi Gibilterra.

La conquista fu una rapida vittoria, con battaglie solo contro alcune città, mentre altre si arresero senza combattere. Al-Andalus divenne così una provincia dell’enorme impero Omayyade, con la capitale in Siviglia. Questo periodo è noto con il nome di Waliato (da wali o governatore). Si succedettero 21 governatori, nominati o, piuttosto, direttamente dipendenti da Damasco o dai Governatori di Qayrawan. Non mancarono intrighi e cospirazioni per il potere. In questo primo periodo, mentre continuò la conquista della penisola iberica vennero poste le basi del nuovo stato.

Nell’anno 716 la capitale fu spostata da Siviglia a Cordoba, nel centro dell’attuale Andalusia, per la sua maggiore importanza strategica. Gli Omayyadi continuarono l’avanzata verso nord, entrando in Gallia (l’odierna Francia), dove nel 732 furono sconfitti dalle truppe di Carlo Martello nella famosa battaglia di Poitiers (detta anche battaglia di Tours).

Nella penisola iberica la maggior parte degli otto milioni di abitanti del regno di Toledo non abbandonarono le loro case all’arrivo degli invasori, ma rimasero sul posto, nelle loro città o campagne. Come prima i romani, gli arabi non intesero abusare inizialmente delle loro conquiste (anche se questo deve essere affermato con cautela: si è già visto cosa avvenne alle chiese di Cordoba al momento stesso della conquista). A loro modo, applicarono il criterio virgiliano: “parcere subiectis et debellare superbos”. Chi si affrettò a fare atto di sottomissione, come gli abitanti di Mérida, ebbe effettivamente non solo salva la vita, ma conservò anche le libertà e i possedimenti, mediante il pagamento di tasse di cui si parlerà più avanti.

Malgrado le successive affermazioni dei cronisti cristiani e arabi, gli esordi della conquista araba in Spagna non furono né più idilliaci né più disastrosi del periodo precedente che conobbe una situazione di insicurezza con distruzioni causate dagli interminabili disordini delle invasioni del VII secolo, di cui la Cronaca di Idazio fornisce un quadro desolante.

Lotte senza fine, ribellioni e regolamenti di conti tra arabi, berberi, yemeniti e quaisiti non lasciarono ai primi invasori islamici il tempo di porsi molti problemi sulla condizione dei nuovi sudditi in Iberia, né soprattutto di pensare con determinazione alla diffusione della fede islamica fra la popolazione della penisola. Proprio a causa di questo disordine endemico, il primo mezzo secolo dell’Islam nella penisola iberica permise agli antichi sudditi del regno visigotico di mantenere le proprie strutture.

6.2/ Emirato (756-929)

Una rivolta in Damasco guidata dagli Abbasidi annientò nel 749 la dinastia Omayyade che venne sostituita dalla nuova dinastia Abbaside, essendo stati assassinati il califfo e la sua famiglia. Solo il principe ‘Abd al-Raḥmān riuscì a fuggire, iniziando un avventuroso pellegrinaggio attraverso il nord Africa fino a sbarcare nell’anno 755 ad Almunecar nella Cora (provincia) granadina di Elvira.

L’Andalusia continuò ad essere una provincia dell’Impero islamico, finché ʿAbd al-Raḥmān si proclamò Emiro in Cordova e dichiarò lo stato indipendente.

Durante quasi due secoli l’Emirato consolidò un paese prospero con un grande sviluppo dell’economia e dell’agricoltura.

Con ‘Abd al-Raḥmān (emiro dal 756 al 788), l’Islam in Spagna divenne una salda monarchia, la cui autorità si andò affermando di pari passo con l’intolleranza. ‘Abd al-Raḥmān I soffocò le rivolte di Mérida e Béja, Toledo e Saragozza. Egli organizzò l’amministrazione islamica della Iberia araba e distrusse numerosi edifici cristiani al passaggio della sua armata. Espropriò la seconda metà della chiesa di San Vincenzo di Cordova, che non era ancora stata trasformata in moschea, e fece quindi costruire, lungo il Cortile degli aranci, la prima parte dell’attuale moschea.

La Mezquita Aljama di Cordoba, come si è già visto, venne ri-edificata proprio da ʿAbd al-Raḥmān I con colonne, capitelli e materiali della cattedrale di San Vincenzo che sorgeva sullo stesso luogo e che venne da lui definitivamente distrutta. Il I ampliamento della moschea venne realizzato, invece, da ʿAbd al-Raḥmān II (emiro dall’822 all’852).

‘Abd al-Raḥmān I favorì i matrimoni misti nei quali i figli di padre musulmano dovevano essere allevati nell’Islam. A partire dalla seconda metà dell’VIII secolo si verificarono fra gli abitanti del sud della penisola iberica conversioni in massa, spontanee o forzate, alla religione dei dominatori, che generò il fenomeno dei cosiddetti muladìes (dall’arabo mowlad: gli “adottati”), coloro che rinnegarono il cristianesimo, di cui si tornerà a parlare poi.

Alle endemiche guerre civili si aggiunse l’accresciuto pericolo di una riconquista cristiana. Questa veniva incoraggiata dagli interventi carolingi nel bacino dell’Ebro e in Catalogna e dalle relazioni intercorse fra Carlo Magno e Alfonso II il Casto, la cui pressione per la riconquista si esercitò già in Galizia e fino all’Ebro: il re di Oviedo saccheggiò Lisbona nel 798, un anno prima della rivolta dei Guasconi di Navarra, e tre anni prima della riconquista cristiana di Barcellona nell’801.

In un clima teso, i cristiani mozarabi – cioè, come si vedrà, coloro che restarono cristiani ma si arabizzarono a motivo dei nuovi dominatori - non riuscirono a mantenere gli edifici di culto nei centri cittadini, ma vennero spinti ad abitare nelle periferie dalla corte e dalla popolazione araba. Disponevano di uno statuto particolare[34]; le loro questioni giudiziarie erano decise non da un cadì, ma da un censor o iudex; i carichi fiscali venivano gestiti per l’emiro da un exceptor che raccoglieva i tributi (jarach); infine il “conte di Cordova” trattava direttamente con il califfo, ma non è dato di sapere, se non istituendo una probabile analogia, se simili istituzioni siano esistite nelle altre città del califfato. La gerarchia ecclesiastica mantenne la sua posizione in numerose città: nel IX secolo si riunirono a Cordova diversi concili, sotto la tutela del califfo - in ciò successore degli imperatori cristiani e dei re visigoti. Ma le defezioni si fecero numerose. La fede cristiana si indebolì di fronte alle lusinghe materiali, ed anche intellettuali, della nuova e brillante civiltà islamica dell’Andalusia.

Una minoranza di cristiani si ribellò nella stessa capitale, e di questo piccolo gruppo si fece appassionato interprete, alla metà del IX secolo, il letterato laico Paolo Àlvaro noto anche come Àlvaro di Cordova. A volergli prestar fede, i cristiani nelle funzioni pubbliche “si astengono dal proclamare il Cristo Dio, accontentandosi di parole evasive” davanti ai musulmani, senza fare il segno della croce, né pregare. Adottano il lusso del vestiario e i profumi dei loro dominatori arabi e si preoccupano soprattutto di arricchire la propria famiglia. Un ottantenne, di nome Romanus, denunciato dall’abate Samson, arriva perfino ad adottare la poligamia e, “non curandosi dei precetti del Vangelo, colleziona concubine per soddisfare la sua lussuria”. Mentre dunque i costumi si arabizzano, l’ignoranza dottrinale indebolisce la fede: “Qual è oggi il laico colto, fra noi fedeli?” - si domanda Alvaro con amarezza - “Chi presta attenzione ai libri delle Sacre Scritture, o agli scritti latini di qualsiasi dei nostri dottori? Perfino i chierici devono essere richiamati al significato del loro costume clericale, per evitare che, ignorando il senso spirituale del loro abito, non possano assumere le sembianze degli empi, e imitare i costumi degli infedeli, in cui non vi è alcuna saggezza”.

Al-Andalus al termine dell'emirato (910 ca.)

In reazione a questa arabizzazione si levò il movimento spirituale dei martiri volontari di Cordoba alla metà del IX secolo di cui si parlerà più avanti.

6.3/ Califfato (929-1031)

‘Abd al-Raḥmān III, nel 929, si proclamò califfo, riprendendo il titolo che portavano i suoi antenati - ʿAbd al-Raḥmān I non si era auto-proclamato califfo, ma solamente emiro, dopo che gli abbasidi avevano ucciso il califfo omayyade ed avevano assunto per la propria dinastia il titolo di califfo, spostandone la sede da Damasco a Baghdad.

Assumendo il titolo di califfo ‘Abd al-Raḥmān III si propose, quindi, oltre che come sovrano di al-Andalus, anche come guida religiosa di tutto il mondo islamico – come è noto potere religioso e potere politico non sono mai stati distinti chiaramente nell’Islam a differenza di quanto è avvenuto nel mondo cristiano. In realtà, la proclamazione di ‘Abd al-Raḥmān III a califfo non unificò le diverse correnti e nazioni islamiche del tempo, ma anzi si vennero ad avere tre califfi in lotta l’uno contro l’altro. Infatti, al califfo abbaside di Baghdad che aveva cancellato quello omayyade si era aggiunto nel frattempo il califfato fatimide d’Egitto.

Gli storici ritengono anzi che ‘Abd al-Raḥmān III si sia proclamato califfo proprio in funzione anti-fatimida e, difatti, uno degli obiettivi della sua politica fu quello di limitare l’espansionismo degli arabi d’Egitto guidati dai fatimidi.

Quando ‘Abd al-Raḥmān III succedette nel 912 a suo nonno ‘Abd Allah, il futuro della famiglia omayyade in al-Ándalus non si prospettava particolarmente brillante. I primi anni del suo governo furono dedicati al contenimento e alla risoluzione delle ribellioni che erano state sul punto di porre fine al potere della sua dinastia. Una serie di energiche campagne militari e di abili accordi fecero sì che, in poco tempo, ‘Abd al-Raḥmān III riuscisse a recuperare il terreno perduto e si convertisse non solo nel principe più potente della penisola iberica, ma anche nel primo califfo di Al-Andalus. La sua personalità rappresentò senza dubbio un beneficio fondamentale in questo momento cruciale della storia andalusì ma l’apparente facilità con cui ‘Abd al-Raḥmān III riuscì a ricondurre all’ordine la situazione si spiega meglio se si tiene in considerazione che i fattori di coesione sociale stavano raggiungendo il punto critico, oltre il quale inclinarono definitivamente la bilancia del potere a suo favore.

Durante il suo regno l’Andalusia raggiunse la sua massima espansione, occupando tre quarti della penisola iberica e dominando importanti luoghi dell’Africa del nord.

«Nel X secolo, sotto l’egida dei califfi omayyadi ‘Abd al-Raḥmān III (912-961) e al-Ḥakam II, suo figlio e successore (961-976), al-Andalus, una società islamica, si trasforma nel potere regionale più importante del Mediterraneo occidentale. I segnali esterni di tale potere abbondano tanto nei testi scritti quanto nei testi materiali sopravvissuti al passare del tempo: nella nuova città fondata vicino a Cordova da ‘Abd al-Raḥmān III, Madīnat al-Zahra‘, i cui resti danno ancora un’idea del suo passato splendore, il califfo riceve le ambasciate dei re cristiani e dei signori magrebini. Il programma urbanistico di Madīnat al-Zahra‘ situava sul piano superiore delle tre terrazze su cui si estendeva la città la residenza del califfo, che aveva adottato il titolo califfale di al-Nāṣir li-dīn Allāh (“il vincitore per la religione di Dio”). Da quel luogo il califfo prendeva possesso simbolico dei livelli inferiori in cui erano collocati i servizi amministrativi, le zone commerciali e artigianali, la moschea e le aree residenziali della città»[35].

Gli scavi di Madinat-al-Zahra

Nel periodo califfale la Moschea di Cordova venne ulteriormente ingrandita. La III parte venne eretta da al-Ḥakam II (califfo dal 961 al 976) già nel periodo califfale. L’ultimo e più grande ampliamento fu quello di Almanzor (978-1002). Almanzor condusse diverse campagne contro gli stati confinanti, giungendo fino a saccheggiare Santiago di Campostela. Le porte della basilica di San Giacomo vennero asportate per divenire le porte della moschea di Cordoba e le campane di Santiago di Campostela vennero utilizzate come bracieri della stessa moschea.

6.4/ I periodo di Taifas (1031 – 1090)

Con la morte di Almanzor (si è già detto che con questo nome si indica correntemente Muhammad ibn Abī ‘Āmir, cioè al-Manṣūr bi-llāh, che fu prima visir del califfo Hisam II e poi califfo a sua volta), iniziò un periodo d’instabilità politica che sfociò in una guerra civile (fitna) e la caduta del Califfato Omayyade dell’Andalusia, con il suo rapido smembramento in una ventina di piccoli sultanati indipendenti e rivali tra loro, conosciuti come i Regni di Taifas (dall’arabo “taifa”: fazione o partito, con plurale spagnolo).

Della situazione approfittarono i regni cristiani del nord che conquistarono importanti territori, arrivando ad imporre il vassallaggio a diversi sultani.

6.5/ Dominazione degli Almoravidi (ca.1056 – 1147)

Davanti al pericolo, i musulmani di al-Andalus chiesero soccorso alla forte dinastia Almoràvide del nord Africa che riuscì a frenare l’avanzata cristiana e a unificare l’Andalusia sotto il proprio comando, sebbene i possedimenti comprendessero ormai a stento la metà della Penisola.

Almoravidi[36] è il nome di una dinastia berbera originaria della zona compresa fra l'Atlante, il Senegal e l'Oceano Atlantico. Nel sec. IX erano stati convertiti alla religione musulmana, che però seguivano molto tiepidamente e con scarsa conoscenza dei suoi dogmi e dei suoi riti. Secondo la tradizione, nell'anno 1036 uno dei loro capi, recandosi in pellegrinaggio alla Mecca, si persuase che il suo popolo era lontano dalla conoscenza delle prescrizioni religiose e che era necessario condurlo alla vera osservanza. Il luogo originario dove si radunarono i fedeli che intendevano portare tutti a questa piena osservanza fu un'isola del Senegal dove si costruì un ribāṭ, un edificio fortificato a scopo insieme di ritiro spirituale e di punto di partenza per la guerra contro gli infedeli. Per questo i fedeli vennero detti al-murābiṭūn, cioè gli abitanti del ribāṭ, da cui deriva il termine Almoravidi. Ne scaturì, attraverso il concetto profondamente sentito della guerra santa, un ente politico. Ad un certo momento ‛Abd Allāh ibn Yāsīn, il leader del ribāṭ, passò dalle pratiche ascetiche alla guerra, con l'intento di imporre la vera fede a tutti coloro che non intendevano accettarla con la persuasione. Iniziò così verso la metà del sec. XI una serie di fortunate azioni militari, che in breve portarono alla conquista di vasti territori, alla sottomissione di varie genti e quindi alla creazione di uno stato. Insomma, in breve venne conquistato tutto il Maghreb. Per avere una propria capitale, ‛Abd Allāh ibn Yāsīn nell'anno 1062 fondò la città di Marrākush (oggi in Marocco). Le lotte che si combattevano in Spagna fra il re di Castiglia e di León, Alfonso VI, e i principi musulmani, e l'attrazione che quella regione ha sempre esercitato sui marocchini, sospinsero gli Almoravidi in al-Andalus.

Infatti, Yūsuf ibn Tāshufīn, dopo una serie di lotte interne, prese il comando degli Almoravidi e, sollecitato da un'ambasceria di alcuni principi di al-Andalus, nel 1086 passò in Spagna e, sconfitto Alfonso nella grande battaglia di Zallāqah, si rese padrone di tutta la zona occupata dai musulmani, spossessandone gli emiri che imprudentemente lo avevano chiamato in loro soccorso. Alla metà del XII secolo l'impero almoravide era allora giunto al suo apogeo, e costituiva la maggiore potenza politica dell'Africa settentrionale.

Sorti con l'affermazione del più rigido islām, gli Almoravidi imposero dappertutto una stretta osservanza delle prescrizioni religiose, bandendo il lusso, l'uso del vino, gli strumenti musicali. I faqīh, dotti in teologia e diritto canonico, avevano larga parte nell'amministrazione dello stato al tempo di ‛Alī, e questo intervento ebbe conseguenze funeste per la cultura che fioriva rigogliosa col favore dei sovrani dei piccoli regni successori del califfato di Còrdova. Lo zelo ortodosso degli Almoravidi perseguitò sistematicamente ogni manifestazione della cultura mondana (numerosissimi furono i libri di scienze "profane" arsi pubblicamente), e nelle scienze religiose essi si attennero a quei sistemi, teologici e giuridici, i quali nell'interpretazione del Corano e della legge religiosa si fondavano esclusivamente sul senso letterale e sull'autorità della tradizione, bandendo l'esegesi razionalistica e allegoristica e, in genere, ogni intrusione della speculazione filosofica nel campo della fede. Alla tendenza di reazione ortodossa che distingue gli Almoravidi corrispose altresì il riconoscimento formale da essi prestato all'autorità del califfo 'abbāside di Baghdad, sicché si deve respingere la notizia, riferita da alcuni storici, che Yūsuf ibn Tāshufīn abbia assunto il titolo califfale: i suoi successori portarono invece il titolo di amīr al-muslimīn (capo del musulmani), con una distinzione voluta da quello di amīr al-mu'minīn (capo dei credenti), di pertinenza del solo califfo.

6.6/ II periodo di regni di Taifas tra il 1144 ed il 1172

Gli Almoràvidi in appena un secolo imposero una rigida amministrazione e un forte predominio sugli andalusi, generando un inevitabile malcontento e una sommossa locale, e finirono per essere sconfitti, generando quello che è stato chiamato il secondo periodo di Taifas, con regni nuovamente indipendenti in lotta fra di loro.

6.7/ Dominazione degli Almohadi (1121 - 1269)

Un’altra dinastia nordafricana, originaria delle montagne di Atlas, gli Almohadi[37] aveva già rovesciato il potere dei decadenti Almoràvidi in nord Africa e, passato il mare, invase l’Andalusia riuscendo a debellare i diversi regni di Taifas che si erano creati e unificando di nuovo la regione, estendendone ancora una volta le frontiere al nord. Gli Almohadi, che si credevano instauratori di un nuovo ordine nel mondo, governarono quasi un secolo e mezzo, apportando nuove idee, soprattutto in campo estetico e unificando come non mai al-Andalus con il Nord d’Africa.

Anche il nome di Almohàdi appartiene ad una dinastia berbera - si vede già solo da questo la costante dipendenza di al-Andalus dal Maghreb - che dominò dalla seconda metà del sec. XII fino alla prima metà del secolo successivo. La dinastia ebbe origine da un movimento religioso nato presso una tribù dell'Alto Atlante per opera di Muhammad ibn Tūmart, che vide nella forma assunta dall'Islam nel nord Africa del tempo gravi imperfezioni da emendare. Dopo aver studiato a Cordoba, tornò nella sua regione d’origine ed iniziò a contrastare gli Almoravidi. Presto Ibn Tūmart assunse il titolo di Mahdī (“ben guidato [da Dio]”, figura presente nell’escatologia islamica come precursore del ritorno di Gesù che, secondo la fede musulmana, non sarebbe morto in croce - la morte per crocifissione sarebbe un’invenzione dei cristiani, perché Dio salverebbe i suoi profeti giusti sottraendoli alla sofferenza - ma sarebbe vivo in cielo, essendo stato assunto in spirito e carne sollevato dal Monte degli Ulivi, dal luogo dove ora sorge la Moschea dell’Ascensione[38]).

I suoi seguaci amavano chiamarsi al-Muwaḥḥidūn (da cui Almohadi) cioè "i professanti l'unità di Dio", "i monoteisti", poiché accusavano gli altri musulmani loro compatrioti di essere "politeisti" a causa delle loro superstizioni e dei loro usi riprovevoli dal punto di vista dell'islamismo puro. Oltre che censurare i costumi e richiamare all'esatta osservanza delle prescrizioni religiose, Ibn Tūmart difese un complesso di idee riguardanti la teologia e il diritto, che si contrapponevano a quelle dominanti nel Maghreb, dove gli Almoravidi avevano imposto la scuola mālikita che respingeva la teologia speculativa e l'interpretazione allegorica o razionalistica dei passi antropomorfici del Corano.

Il Mahdī proclamò la necessità del ritorno allo studio del Corano e degli ḥadīth, quali fonti della religione, del rituale e del diritto, senza ritenersi vincolati in modo ferreo dal tardo svolgimento del sistema mālikita adottato dagli Almoravidi. Circa i passi coranici di cui si discuteva se dovessero essere interpretati allegoricamente o letteralmente, come quelli circa alcuni attributi di Dio, sosteneva che l'interpretazione letterale, l’unica accettata dai mālikiti, portava necessariamente all'antropomorfismo e quindi all'idolatria; difendeva, quindi, l'interpretazione allegorica e riteneva che tutto il popolo dovesse partecipare allo studio coranico. Da tali dottrine deduceva che i sovrani almoravidi erano fuori della retta via della fede e che contro di essi doveva essere proclamata la guerra santa.

Alla morte del Mahdī, nel 1128, salì al potere Abd al-Mu'min che assunse il titolo di khalīfah (successore) del Mahdī e l'epiteto, proprio dei califfi, di amīr al-mū' minīn (capo dei credenti), proponendosi così come unico rappresentante legittimo dell'ortodossia e dichiarando eretici e usurpatori i califfi Abbāsidi di Baghdād.

In breve tempo sconfisse gli Almoravidi sia in nord Africa che in Andalusia. L'impero così fondato ebbe ancora periodi di splendore dopo la morte di ‛Abd al-Mu'min (1163), coi due primi successori, cioè il figlio Abū Ya‛qūb Yūsuf (1163-1184) e il nipote Abū Yūsuf Ya‛qūb, detto al-Manṣūr (1184-1198), i quali, come il loro capostipite, s'intitolarono califfi.

Oltre che guerreggiare la loro guerra santa gli Almohadi protessero gli studî e le arti, costruendo molti splendidi edifici in Spagna e al Marocco.

A partire dal 1212, con la sconfitta nella battaglia a Las Navas di Tolosa di fronte alle truppe di Aragona, Castiglia e Navarra, gli Almohadi andarono indebolendosi fino alla loro scomparsa dalla penisola iberica. I regni cristiani avanzarono nelle loro conquiste e al-Andalus si ridusse a piccoli sultanati insediati in alcune città.

Nel Maghreb occidentale, invece, la caduta dell’impero almohade dette inizio al dominio merīnida.

6.8/ III periodo di Taifas (1228-1266) e Nàsridi (1232 – 1492)

Della frammentazione del potere Almohade prodottasi intorno all’anno 1228, in quella che è stata chiamata la seconda Fitna o Guerra Civile, i Nàsridi ricavarono il maggior profitto, rimanendo gli unici eredi dell’Islam dell’antico al-Andalus.

Il capostipite della nuova dinastia fu Muhammad I (Muhammad Ibn Yusuf Ibn Ahmad Ibn Nasr al-Ahmar), membro di una famiglia discendente di una tribù araba che governava nella città di Arjona, a nord di Jaen, che creò uno stato che si estendeva su tutta la costa mediterranea da Tarifa fin oltre Almerìa e all’interno, al nord fino a poco più della città di Jaen.

Egli, nel 1232, si alleò con Ferdinando III di Castiglia che avrebbe conquistato Cordoba nel 1236. Muhammad I, in particolare, promise il suo aiuto a Ferdinando III nella conquista di Siviglia che cadde nel 1248, in cambio di assicurazioni sul possesso della città di Granada e di una serie di accordi che includevano il suo riconoscimento come sovrano e la disponibilità dell’esercito musulmano. Tornando a Granada come vassallo del re di Castiglia, dopo la caduta appunto di Siviglia, l’imbarazzato Muhammad I ibn Nasr annunciò che «non v'è vincitore se non Dio» (lā ghālib illā Allāh), frase che compare come motto dei Nasridi in tutta l'Alhambra.

Grazie all’accordo con il regno di Castiglia e alla partecipazione alla conquista cristiana di Siviglia, Muhammad I poté governare anche in città come Malaga ed Almerìa. Questo gli procurò l’avversione dei suoi correligionari. A causa di ciò, dopo la morte di Ferdinando nel 1252 e gli attacchi dei suoi alleati cristiani, patteggiò con i Merìnidi del Nord d’Africa.

Con Muhammad I nacque così il regno Nàsride. La sua dinastia raccolse il testimone dell’Islam, riuscendo a mantenerlo ancora per due secoli e mezzo. Il sultanato nàsride di Granada (1232 – 1492) fu l’ultimo stato musulmano a sopravvivere alla conquista cristiana. Granada, stretta a sud dal sultanato del nord d’Africa e a nord dai regni cristiani, ambita da entrambi per 260 anni, chiese aiuto alternativamente ai cristiani, in cambio di gravosi tributi, o ai musulmani Merìnidi del Marocco, a seconda che il suo aggressore fosse l’uno o l'altro.

Nel regno nàsride continuarono però le lotte interne che, come si è visto, furono una costante nella storia di al-Andalus fino alla definitiva resa del 1492.

7/ Al-Andalus fu una società arabo-islamica e non multi-etnica

La società andalusa ebbe al suo interno minoranze ebraiche e cristiane sottoposte ad uno statuto di “protezione”, ma fu una società arabo-islamica a tutti gli effetti.

Come ha scritto Manuela Marín[39], «comunità cristiane e, in minor numero, ebree, formarono parte del “paesaggio” religioso di al-Ándalus per una gran parte della sua esistenza, anche se, a partire dall’XI secolo diminuirono progressivamente fino a quasi sparire nel periodo finale della sua storia. La loro esistenza si basava su una cornice legale elaborata all’interno dell’Islam atta a situare le precedenti religioni rivelate (cristianesimo ed ebraismo, le “genti del Libro”) su un piano socialmente inferiore al proprio ma che concedeva ai cristiani e agli ebrei la gestione interna delle proprie comunità e il mantenimento dei propri usi e costumi e delle leggi familiari e religiose. […] i musulmani potevano sposarsi con donne cristiane ed ebree (anche se cristiani ed ebrei non potevano sposare donne musulmane), il che favorì in molti casi la conversione all’Islam di cristiane sposate con musulmani. Si calcola che verso la metà del X secolo la società andalusì – o, per lo meno, quella urbana – era in maggior parte musulmana e che il processo di islamizzazione aveva raggiunto il proprio apogeo. Non bisogna dimenticare che nell’Islàm non esiste la conversione forzata. Le popolazioni dei luoghi incorporati al potere politico musulmano potevano conservare la propria religione, come fecero in al-Ándalus le comunità cristiane ed ebree di cui si ha notizia. Chi si convertì, fino a formare la maggioranza della popolazione, lo fece per una varietà di motivi non difficili da spiegare: dalla similitudine con le religioni preesistenti all’attrazione verso una credenza strettamente monoteista e ai vantaggi materiali e sociali che supponeva l’integrarsi al credo dei vincitori».

8/ I dhimmis, sottoposti a tassazione specifica a sottolineare lo statuto di concessione da parte dell’Islam per la permanenza di non musulmani all’interno della società

Nelle società islamiche tradizionali, e quindi anche in al-Andalus, cristiani ed ebrei potevano essere tali nelle loro chiese e sinagoghe, ma era loro interdetto di proporre la fede al di fuori, in ambienti pubblici. In pubblico e, quindi in tutti gli ambienti di lavoro e di svago, poteva essere professata solo la religione islamica - questa è ancora oggi la situazione di molte nazioni a maggioranza islamica.

Veniva agevolata ogni conversione dal cristianesimo o dall’ebraismo all’Islam, ma era interdetta la conversione di un musulmano al cristianesimo o all’ebraismo. Se una persona musulmana fosse divenuta cristiana era rea di morte. Ciò valeva anche per un cristiano passato per comodità all’Islam. Se avesse manifestato di voler ritornare alla fede cristiana, sarebbe stato apostata e, quindi, reo di morte.

Era interdetto alle donne musulmane di sposare uomini cristiani, altrimenti, per la preminenza della figura maschile sulla femminile, sarebbe nato il rischio del battesimo dei figli. Era agevolato, invece, ogni matrimonio di donne cristiane con uomini musulmani perché la discendenza sarebbe stata da quel momento in poi musulmana.

Insomma per libertà religiosa si intendeva – e talvolta si intende ancora oggi – la libertà di restare cristiani e di trasmettere la fede in famiglia, ma non di parlarne all’esterno della propria casa, non di poterla annunziare a chi non la conosce.

In particolare nelle società islamiche tradizionali e, quindi, anche in al-Andalus, cristiani ed ebrei potevano rimanere tali, ma in una condizione di subordinazione che era espressa dal loro statuto di dhimmi:

«Dhimma è l’espressione araba che designa appunto una “sorta di contratto, indefinitamente rinnovato, per il quale la comunità musulmana accorda l’ospitalità-protezione ai membri delle altre religioni rivelate, a condizione che essi stessi rispettino la dominazione dell’Islam. Si chiamano dhimmīs i beneficiari della dhimma e ahl al-dhimma o semplicemente dhimma tutta la loro collettività»[40].

La dhimma non era, comunque, una condizione personale, una specie di diritto/dovere individuale:

«La dhimma era un accordo – sia esso visto come patto o concessione – conferito alla comunità, non all’individuo; il dhimmī aveva uno status e un ruolo solo in quanto membro di una comunità riconosciuta come tale»[41].

Un elemento che contraddistingueva lo status di dhimmīs era l’onerosa tassazione detta Jizya:

«Jizya: imposta sulle persone prelevata sugli abitanti non-musulmani dei paesi musulmani. I giuristi l’hanno definita come una sorta di compensazione per la non-adozione dell’islam da parte di queste persone ed, in particolare, per la non partecipazione militare»[42].

Tale aggravamento degli oneri fiscali, conservava, però, soprattutto un valore simbolico che poteva essere più o meno rimarcato:

«Secondo l’interpretazione normale la jizya non era solo una tassa, ma anche una simbolica espressione di subordinazione. Il Corano e la tradizione usano spesso l’espressione dhull o dhilla (umiliazione o avvilimento) per indicare lo status che Dio ha assegnato a coloro che rifiutano Maometto, e in cui devono essere tenuti finché persistono in questo rifiuto»[43].

9/ La possibilità di ascendere in carriera per motivi di competenza

In Al-Andalus alcuni ambiti del sapere furono particolarmente coltivati. Innanzitutto, ovviamente, le scienze coraniche. Ma grande spazio ebbero anche quelle discipline che non entravano in conflitto con il Corano, come la medicina, l’astronomia, la matematica.

Si può dire anzi che, insieme alle società islamiche d’Egitto, della Mesopotamia e della Persia, l’Andalusia rappresenta uno dei momenti vertice della valorizzazione della ricerca culturale nella storia araba e persiana.

Il successivo predominio turco sul mondo arabo, più ancora che la Reconquista, depauperò in maniera decisiva la ricerca scientifica e letteraria araba. I cinque secoli di dominio ottomano fecero sì che il mondo arabo si presentasse, agli inizi del ‘900, con un notevole ritardo di sviluppo culturale rispetto agli altri popoli del bacino del Mediterraneo. Invece gli intellettuali di al-Andalus erano allo stesso livello culturale degli intellettuali greci e latini del loro tempo.

Proprio la cultura permetteva in al-Andalus un’ascesa sociale, come spiega Manuela Marín:

«Anche se sono esistiti arabi originari che si dedicarono allo studio e alla trasmissione di queste conoscenze specialistiche, una gran parte degli ulema andalusì della prima epoca discendevano da convertiti all’Islàm e provenivano da ambienti di commercianti ed artigiani. Sono questi “professionisti” delle scienze islamiche (studiosi del Corano, della tradizione profetica e del diritto) che rappresenteranno il maggior fattore di coesione nelle società urbane, giacché al loro ruolo di trasmettitori della scienza si aggiunge il fatto che essi incarnano l’ideale di uguaglianza così fortemente presente nell’ideologia islamica. Al di là delle origini etniche e delle genealogie illustri, gli uomini di scienza, gli ulema, rappresentano l’assunzione dell’identità musulmana come unica categoria sociale degna di venir tenuta in considerazione»[44].

La ricerca, però, non era libera quando andava a toccare questioni morali, teologiche o filosofiche, poiché in questi casi le autorità religiose vigilavano sull’ortodossia coranica delle pubblicazioni. Emblematico è il caso della figura filosoficamente più rilevante di al-Andalus, Averroè, pensatore di altissimo valore, i cui scritti furono condannati al rogo dalle autorità islamiche di al-Andalus e solo il fatto che egli fosse amico stretto del califfo di Cordoba gli permise di avere salva la vita e di non essere giustiziato insieme al rogo dei suoi scritti: la pena di morte venne commutata in esilio. Il suo pensiero sarà totalmente ignorato dalla tradizione filosofica musulmana successiva ed i suoi scritti sono giunti a noi solo perché tradotti in ebraico dai rabbini del tempo.

10/ Al-Andalus e la questione del rapporto fra ragione e rivelazione (e, quindi, della legittimità o meno della violenza o della libertà religiosa)

Proprio in uno dei periodi più integralista in al-Andalus, il periodo in cui la regione fu governata dagli Almohadi, sorsero i due massimi pensatori dell’Islam e dell’ebraismo andaluso (e forse mondiale): Averroè (1126-1198), di cui si è già fatto riferimento, e Maimonide (1138-1204). Entrambi furono costretti all’esilio da al-Andalus, come si vedrà, e sfuggirono ad una condanna a morte già sicura.

La loro riflessione, oltre che su temi diversissimi, si concentrò sul rapporto fra rivelazione divina ed uso della ragione.

Proprio a Cordoba un secolo prima era stata espressa da Ibn Hazm di Cordoba (994-1064) una delle posizioni più refrattarie al valore della ragione, perché la ricerca razionale sembrava potesse mettere in questione il primato che il Corano ha nella visione islamica della rivelazione.

Statua a Cordoba di Ibn Hazm

Come ricordò papa Benedetto XVI nella famosa lectio di Ratisbona sul tema del rapporto fra fede e ragione, «per la dottrina musulmana […] Dio è assolutamente trascendente. La sua volontà non è legata a nessuna delle nostre categorie, fosse anche quella della ragionevolezza[45] […] un'opera del noto islamista francese R. Arnaldez […] rileva che Ibn Hazm si spinge fino a dichiarare che Dio non sarebbe legato neanche dalla sua stessa parola e che niente lo obbligherebbe a rivelare a noi la verità. Se fosse sua volontà, l'uomo dovrebbe praticare anche l'idolatria[46]».

La tesi di Ibn Hamz di Cordoba sembra risuonare nel più tardivo Dialogo con un musulmano, scritto dall’imperatore Manuele II Paleologo di Costantinopoli negli anni 1394-1402 al tempo in cui già i Turchi stavano prendendo il predominio sugli arabi e stavano già assediando Costantinopoli con le loro armate – nel giro di qualche decennio avrebbero posto termine all’impero bizantino.

L’imperatore «in modo sorprendentemente brusco, brusco al punto da essere per noi inaccettabile [N.B. de Gli scritti: si ricordi che papa Benedetto XVI affermò più volte di non condividere l’affermazione di Manuele Paleologo su Maometto, ma si limitò a citarla poiché l’imperatore proprio in quella frase giungeva alla questione che a lui interessava e cioè se Dio potesse agire contro la ragione, ad esempio incitando alla violenza se la libertà e la ragione umana non riconoscevano la rivelazione divina], si rivolge al suo interlocutore semplicemente con la domanda centrale sul rapporto tra religione e violenza in genere, dicendo: "Mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo, e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli predicava"[47]. L'imperatore, dopo essersi pronunciato in modo così pesante, spiega poi minuziosamente le ragioni per cui la diffusione della fede mediante la violenza è cosa irragionevole. La violenza è in contrasto con la natura di Dio e la natura dell'anima. "Dio non si compiace del sangue - egli dice -, non agire secondo ragione, „σὺν λόγω”, è contrario alla natura di Dio. La fede è frutto dell'anima, non del corpo. Chi quindi vuole condurre qualcuno alla fede ha bisogno della capacità di parlare bene e di ragionare correttamente, non invece della violenza e della minaccia… Per convincere un'anima ragionevole non è necessario disporre né del proprio braccio, né di strumenti per colpire né di qualunque altro mezzo con cui si possa minacciare una persona di morte…"[48]».

Papa Benedetto XVI così sintetizzava la questione posta da Manuele Paleologo: «L'affermazione decisiva in questa argomentazione contro la conversione mediante la violenza è: non agire secondo ragione è contrario alla natura di Dio»[49].

Si potrebbe andare ancora oltre la questione posta da Benedetto XVI e dire con le parole predilette da papa Francesco (l’espressione è nostra): «Non agire secondo misericordia è contrario alla natura di Dio». Cioè si può essere certi che qualsiasi affermazione che attribuisca a Dio violenza e odio ed inciti ad usare violenza e odio contro altri sia falsa e idolatrica, perché contraria alla natura di Dio.

Ebbene, le discussioni filosofiche del XII secolo a Cordoba testimoniano che alcune personalità dell’epoca sentirono la stessa necessità di Manuele Paleologo II, di papa Benedetto XVI e di papa Francesco cioè quella di chiarire se l’uso della ragione fosse non solo lecito dinanzi alla fede, ma anzi meritorio, perché desiderato da Dio stesso.

Fernand Van Steenberghen[50] ricorda come la “dottrina della doppia verità” che fu rimproverata ad Averroè[51] non mirava a dichiarare falsa la teologia – ovviamente islamica – in favore della filosofia, ma piuttosto ad affermare diversi approcci convergenti alla verità, determinati da una riflessione sulle diverse possibilità culturali degli uomini: filosofi, teologi, semplici fedeli. Certo il suo approccio mirava ad affermare la dignità ed il rispetto che era dovuto alla ricerca filosofica da parte della teologia:

«Ibn Roschd (Averroè) […] consacra il trionfo di Aristotele presso gli arabi. Egli professa per il filosofo un’ammirazione vicina al culto. Oltre ai suoi scritti originali, egli ha lasciato tre serie di commenti sui libri di Aristotele, commenti che eserciteranno un influsso profondo sull’esegesi peripatetica presso i latini e che gli varranno il titolo di Commentator. Bisogna ricordare in primo luogo gli sforzi compiuti da Averroè per enunciare in termini precisi i rapporti tra la filosofia e la religione. Il problema si era posto da lungo tempo per i filosofi arabi, perché i teologi dell’Islam non avevano assistito senza reagire ai progressi della speculazione razionale. Averroè distingue tre specie di uomini: gli uomini di dimostrazione o gli spiriti scientifici: sono i filosofi; gli uomini di dialettica, che si contentano di argomenti probabili: sono i teologi; gli uomini di esortazione, che vivono d’immagini e di sentimenti: sono i semplici fedeli. Il Corano, che è la verità stessa poiché viene da Dio, si rivolge a tutti gli uomini, ma ogni categoria di anime deve comprenderlo e interpretarlo al suo proprio livello; i filosofi soli vanno al di là del senso esteriore, superficiale e simbolico, per penetrare il senso interiore e nascosto del testo. Bisogna mantenere la distinzione rigorosa di questi tre ordini e non mischiarli con metodi d’insegnamento ibridi. Averroè riesce così ad assicurare l’autonomia della filosofia, che rappresenta la verità assoluta e l’interpretazione sapiente del Corano; essa è indipendente dalla teologia, sapere nel quale domina l’interpretazione verosimile, e dalla fede popolare, che è al livello dei semplici».

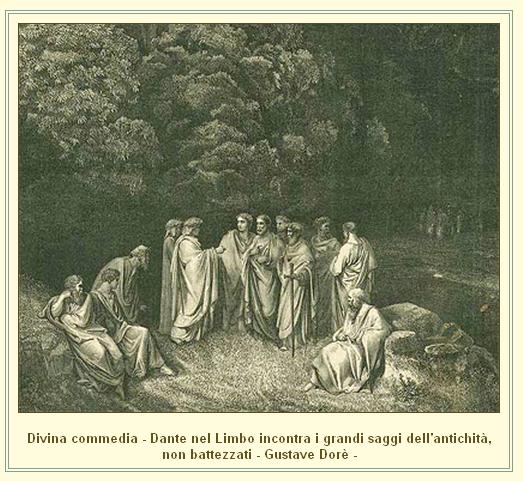

Averroè dinanzi al rogo dei suoi libri perpetrato

dal califfo Al-Mansura Cordoba, nel film egiziano

Il destino del regista copto Youssef Chahine

Averroè venne però condannato per eresia e scampò alla morte solo perché amico del califfo Al-Mansur che lo condannò all’esilio. I suoi libri vennero bruciati dai giuristi musulmani e le sue ricerche non vennero più utilizzate dai successivi maestri di filosofia islamica. Le sue opere però vennero salvate grazie ai maestri ebrei e dalle traduzioni cristiane in latino:

«Se buona parte delle opere di Averroè ci sono pervenute, lo dobbiamo ai filosofi ebrei. Le copie arabe ne furono sempre assai rare, poiché l’accanimento con cui gli Almohadi perseguitarono la filosofia e i filosofi fu tale da impedirne la moltiplicazione e la diffusione. Invece i dotti rabbini della Spagna cristiana e della Provenza le raccolsero, ne redassero versioni in ebraico, anzi copie dell’originale arabo in caratteri ebraici. Quanto alle origini dell’averroismo latino, esse risalgono alle traduzioni latine dei commenti di Averroè ad Aristotele redatte da Michele Scoto, probabilmente durante il suo soggiorno a Palermo (1228-1235) in qualità di astrologo alla corte dell’imperatore Federico II di Hohenstaufen»[52].

Nell’Islam, invece, il suo pensiero sarà dimenticato.