Il Giorno del Ricordo. Le foibe, con la copertura di un presunto antifascismo, nascosero l’eliminazione dei potenziali nemici del nuovo regime titino, l’eliminazione degli anticomunisti, l’eliminazione degli italiani, l’eliminazione dei cattolici (cui si aggiunse allora la volontà della politica italiana di soprassedere): la complessa memoria

- Tag usati: comunismo, foibe, giornata_ricordo

- Segnala questo articolo:

1/ Giorno del Ricordo. "Foibe, non ritorsione contro il fascismo ma odio etnico e sociale". Le parole di Mattarella davanti agli esuli istriani, fiumani e dalmati, di Lucia Bellaspiga

Riprendiamo da Avvenire del 9/2/2019 un articolo di Lucia Bellaspiga. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, vedi la sezione Il novecento: il comunismo.

Il Centro culturale Gli scritti (16/2/2020)

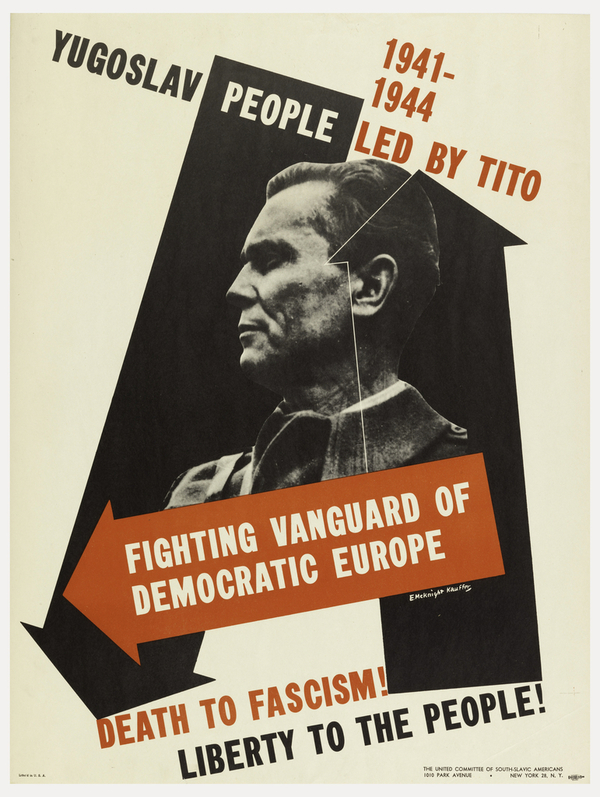

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolge

il suo indirizzo di saluto in occasione della celebrazione

del "Giorno del Ricordo" (Ansa/Quirinale)

«Mentre sul territorio italiano la conclusione del conflitto contro i nazifascisti sanciva la fine dell’oppressione e il graduale ritorno alla libertà, un destino di ulteriore sofferenza attendeva gli italiani nelle zone occupate dalle truppe jugoslave…». Quirinale, Giorno del Ricordo 2019. Alla presenza degli esuli istriani, fiumani e dalmati, oltre che dei presidenti della Camera, del Senato, del Consiglio e della Corte Costituzionale, di ministri e parlamentari, le parole di Sergio Mattarella calano con il peso dell’autorevolezza e del rigore.

Mentre il resto d’Italia festeggiava il suo 25 aprile, dunque, le nostre regioni nord orientali non conoscevano liberatori, ma nuovi e peggiori oppressori. E allora «celebrare il Giorno del Ricordo – sottolinea il capo dello Stato – significa rivivere un capitolo buio della storia nazionale e internazionale», non un fatto regionale o persino locale come è stato definito giorni fa da frange riduzioniste… Crudo il parallelo tracciato da Mattarella: il destino degli italiani giuliano-dalmati è «comune a molti popoli dell’Est europeo: quello di passare direttamente dall’oppressione nazista a quella comunista. E sperimentare sulla propria vita tutto il repertorio disumanizzante dei totalitarismi del ‘900, diversi nell’ideologia, ma così simili nei metodi di persecuzione, repressione, eliminazione dei dissidenti».

Ad ascoltarlo, accanto agli ambasciatori di Slovenia, Croazia e Montenegro, testimoni di un mondo ormai cambiato, i protagonisti diretti della tragedia, che ancora oggi devono subire l’oltraggio del negazionismo o l’accusa, da parte di chi non conosce la storia, di aver «occupato» l’Istria. Mattarella però non ammette ambiguità: gli italiani «erano da sempre lì residenti», e le vendette e le uccisioni non furono «come qualche storico negazionista o riduzionista ha provato a insinuare, una ritorsione contro i torti del fascismo», perché le vittime di un odio «comunque intollerabile», «ideologico, etnico e sociale insieme», erano persone che «nulla avevano a che fare con i fascisti». Impiegati, sacerdoti, insegnanti, militari, partigiani, «persino militanti comunisti», furono gettati vivi o morti nelle Foibe ed eliminati nei campi di detenzione in quanto «ostacolo al disegno di conquista territoriale e di egemonia del comunismo titoista».

Verso il quale gli Alleati mostravano «condiscendenza», al punto che l’Occidente «finì per guardare con un certo favore al regime del maresciallo Tito», calando «sugli orrori commessi contro gli italiani una ingiustificabile cortina di silenzio», e agli esuli fu precluso anche il conforto della memoria. Oggi però una coraggiosa opera di ricerca storica ha ormai fatto «piena luce sulla tragedia delle Foibe e dell’esodo», nonostante residuali «inaccettabili tentativi di delegittimazione».

Alla ricostruzione della verità ha contribuito l’impegno dignitoso e pacifico degli esuli stessi, ricorda Antonio Ballarin, presidente di Federesuli: «Le nostre associazioni da anni lavorano a favore di una Memoria che sia in grado di costruire un’etica di pace e verità, facendo comprendere il vero animo della nostra gente, amante appassionata della terra alla quale appartiene». Grazie a questo lavoro paziente, mesi fa è stato possibile recuperare in Croazia, a Castua, alcune salme da una fossa comune e dare loro sepoltura: «Non possiamo che ringraziare le Istituzioni croate e slovene e italiane che hanno permesso un atto di giustizia e dimostrato un alto senso di civiltà, ma non basta». Migliaia di nostri morti giacciono sul fondo di una Foiba e «crimini come la strage di Vergarolla», primo attentato terroristico della Repubblica italiana (100 morti sulla spiaggia di Pola il 18 agosto 1946) attendono che «una Commissione parlamentare di inchiesta faccia piena luce».

Lo auspica anche lo storico Giuseppe Parlato, che ne fa un discorso di metodo: «La storia deve diventare protagonista», non è più sufficiente che siano i superstiti a raccontare, «la storia ha bisogno di altro, che gli archivi si aprano anche all’estero, che gli strumenti della metodologia di ricerca si mettano a disposizione di questa immane tragedia, anche grazie alle Istituzioni dello Stato… Quando anche i discendenti degli esuli saranno scomparsi, e con loro quel pathos che ci hanno fortunatamente tramandato, che cosa resterà della memoria se la storia non avrà fatto la sua parte?».

Giuseppe de Vergottini, emerito di Diritto Costituzionale e presidente del Coordinamento Adriatico, ha ricordato che solo la storia può mettere a tacere «l’incredibile presenza di negazionisti: nel 2006 il ministero degli Esteri sloveno ha diffuso l’elenco di 1.048 deportati dalla sola piccola Gorizia. Sono un falso, questi nomi? Se a questi aggiungiamo gli scomparsi a Pola, Fiume, Zara e tutta l’Istria arriviamo alle migliaia di uccisi».

Gli abomini patiti dai giuliano dalmati siano di monito, conclude Antonio Ballarin, affinché i diritti umani vengano rispettati, «anche se alcuni dei nostri attendono di esserlo da 70 anni». Un appello che il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, traduce in promessa solenne: «Lo dobbiamo ai nostri compatrioti, mi impegno per risolvere concretamente e prima possibile le questioni che ancora, da 70 anni, richiedono soluzione».

2/ Foibe, di Raoul Pupo - Enciclopedia Italiana - VII Appendice (2007)

Riprendiamo dall’Enciclopedia Italiana della Treccani - VII Appendice (2007), la voce Foibe disponibile on-line. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, vedi la sezione Il novecento: il comunismo.

Il Centro culturale Gli scritti (16/2/2020)

Foibe

Con il termine foiba, che deriva dal latino fovea, vengono chiamati gli inghiottitoi naturali tipici delle aree carsiche; tali abissi si prestano assai bene a far scomparire in maniera rapida oggetti di dimensioni anche notevoli nelle zone in cui la natura rocciosa del terreno rende problematico lo scavo. In tal senso nella Venezia Giulia (ex province di Trieste, Gorizia, Pola e Fiume) le f. vennero largamente utilizzate durante la Seconda guerra mondiale e nel dopoguerra, per liberarsi dei corpi di coloro che erano caduti a causa degli scontri tra nazifascisti e partigiani, e soprattutto per occultare le vittime delle ondate di violenza di massa scatenate a due riprese - dapprima nell'autunno del 1943 e successivamente nella primavera del 1945 - da parte del movimento di liberazione sloveno e croato e delle strutture del nuovo Stato iugoslavo creato da Tito.

Furono principalmente i cadaveri di vittime delle fucilazioni a essere gettati nelle f. e in altre cavità artificiali, quali, per fare un esempio, le cave di bauxite dell'Istria oppure il pozzo della miniera di Basovizza, ma in alcuni casi nell'abisso furono precipitate anche persone ancora in vita.

Talvolta infatti i condannati venivano fatti allineare sull'orlo della f. e legati fra loro con filo di ferro; successivamente coloro che venivano colpiti dalla scarica trascinavano giù, insieme a loro, gli altri. Particolarmente note sono la 'foiba dei colombi' di Vines, in Istria (nella attuale Repubblica di Croazia), dalla quale vennero recuperati, nel 1943, ben 84 corpi, e il pozzo di Basovizza, nei pressi di Trieste, divenuto poi monumento nazionale, in cui nel 1945 venne gettato un numero imprecisato di persone. Testimonianze dell'epoca raccolte da parte britannica parlano di alcune centinaia di vittime, mentre da parte italiana vennero diffuse cifre assai superiori, fondate però unicamente sulla cubatura dei detriti presenti nel pozzo. Le esplorazioni di tale cavità sono state ostacolate dalla ingente massa di materiali, compresi proiettili inesplosi, che vi furono gettati dagli iugoslavi allo scopo di celare la strage, e non hanno prodotto significativi risultati.

Non tutte le vittime delle due ondate di violenza hanno però trovato la morte nelle f.: anzi, buona parte degli scomparsi perì in altro modo, soprattutto nelle carceri e nei campi di concentramento iugoslavi. Tuttavia, il forte impatto emotivo derivante dalla scoperta dei primi 'infoibamenti' nell'ottobre del 1943, ha fatto sì che da quel momento il termine foibe fosse usato per definire nel loro complesso le stragi avvenute nella Venezia Giulia, mentre infoibati sono stati in genere considerati tutti coloro che vennero uccisi nel corso delle medesime stragi. Un simile uso simbolico del termine è all'origine di notevoli equivoci sul piano interpretativo e ha offerto inoltre ampio spazio al negazionismo. Appare quindi opportuno, al fine di comprendere meglio tanto le dimensioni quanto il significato delle violenze di massa, fare uso dell'espressione stragi iugoslave, al cui interno rientra anche la modalità specifica dell'infoibamento.

Quanto alle dimensioni del fenomeno, le stime sono rese problematiche dalla natura delle fonti. Le ipotesi più attendibili parlano di circa 600-700 vittime per il 1943, quando a essere coinvolta fu soprattutto l'Istria, e di più di 10.000 arrestati - in massima parte, ma non esclusivamente, di nazionalità italiana -, alcune migliaia dei quali non fecero ritorno nel 1945, quando l'epicentro delle violenze fu costituito da Trieste, Gorizia e Fiume. Nel complesso, un ordine di grandezza tra le 4000 e le 5000 vittime sembra essere attendibile; cifre superiori si raggiungono soltanto conteggiando anche i caduti che si ebbero da parte italiana nella lotta antipartigiana.

La prima ondata di violenze si ebbe dopo l'8 settembre. Crollate le strutture dello Stato italiano, i tedeschi occuparono in un primo momento soltanto i centri strategici di Trieste, Pola e Fiume, mentre nell'interno dell'Istria il potere venne assunto dal movimento di liberazione iugoslavo. In un quadro di generale confusione insorsero i contadini croati, affluirono le formazioni partigiane operanti nell'entroterra croato e ovunque vennero instaurati i 'poteri popolari'.

Subito cominciarono gli arresti. Accanto a squadristi e gerarchi locali vennero prelevati podestà, segretari e messi comunali, carabinieri, guardie campestri, esattori delle tasse e ufficiali postali: un segno questo della diffusa volontà di spazzare via chiunque potesse fare ricordare l'amministrazione italiana. Nell'insurrezione, però, i connotati etnici e politici si saldavano inestricabilmente con quelli sociali; in tal modo bersaglio delle retate divennero anche i possidenti italiani, vittime dell'antagonismo di classe che coloni e mezzadri croati avevano accumulato nei confronti dei proprietari italiani. Sorte simile venne riservata a molti dirigenti, impiegati nonché capisquadra di imprese industriali, cantieristiche e minerarie.

Ben presto però, il campo delle violenze si allargò fino a coinvolgere tutte le figure maggiormente rappresentative delle comunità italiane (dagli avvocati alle levatrici), vittime di una fiammata di furore nazionalista che però non era fine a sé stessa, ma piuttosto funzionale a un disegno politico di distruzione della classe dirigente italiana, considerata un ostacolo per l'affermazione del nuovo corso politico. Significativamente, negli stessi giorni a Pisino il Comitato popolare di liberazione proclamò l'annessione della regione alla Croazia e la cittadina divenne il centro della repressione: vi fu creato un tribunale rivoluzionario e nel castello fu concentrata la maggior parte degli arrestati provenienti da altre località dell'Istria. Di questi, numerosi furono uccisi nel corso delle successive settimane di settembre, molti altri vennero eliminati in massa ai primi di ottobre quando, di fronte a un'offensiva tedesca, le autorità popolari decisero di liberarsi di tutti i prigionieri, i quali potevano trasformarsi in pericolosi testimoni.

Nel clima di selvaggia rivolta contadina, con la sua commistione di rancori etnici, familiari e di interesse, in cui trovarono posto anche casi di distruzione dei catasti, di linciaggio e di violenze sessuali, si innestò dunque la violenza programmata. Fonti croate del tempo confermano come uno dei compiti prioritari affidati ai poteri popolari in Istria fosse proprio quello di 'ripulire' il territorio dai 'nemici del popolo': una formula questa che, nella sua indeterminatezza, si prestava a comprendere tutti coloro che non collaboravano attivamente al movimento di liberazione.

La seconda ondata di violenze di massa ebbe inizio nei primi giorni di maggio del 1945, quando le truppe iugoslave giunsero nella Venezia Giulia. Appena cessati i combattimenti, infatti, centinaia di militari della Repubblica sociale italiana caduti prigionieri furono passati per le armi (lo stesso accadde a quelli tedeschi) e migliaia di altri furono avviati verso i campi di prigionia - fra i quali particolarmente famigerato fu quello di Borovnica - dove fame, violenze e malattie mieterono un gran numero di vittime.

Nella logica dell'eliminazione delle forze armate nemiche esistenti sul territorio rientra anche la deportazione delle unità della Guardia di Finanza, che non avevano mai partecipato ad azioni antipartigiane, e di molti membri della Guardia civica di Trieste. In entrambi i casi, si trattava di formazioni che, largamente infiltrate dal Comitato di liberazione nazionale (CLN), avevano partecipato sotto i suoi comandi alla battaglia finale contro i tedeschi, e tale circostanza permette di chiarire come l'obiettivo reale dell'azione repressiva condotta nei loro confronti consistesse nella liquidazione di qualsiasi forma di potere armato non inquadrato nell'armata iugoslava. Esplicite sono al riguardo le indicazioni presenti nelle fonti, che sottolineano la preoccupazione dei dirigenti del Partito comunista sloveno per l'esistenza a Trieste di strutture politiche e di forze militari non soltanto non disponibili a rendersi subalterne nei confronti del movimento di liberazione iugoslavo, ma pure impegnate a cercare un'autonoma legittimazione antifascista agli occhi della popolazione e degli anglo-americani. Conseguentemente, a essere perseguitati furono anche i combattenti delle formazioni partigiane italiane, le quali, sotto la guida del CLN, avevano lanciato il 30 aprile a Trieste un'insurrezione contro i tedeschi, apertamente concorrenziale rispetto alla liberazione che arrivava sulla punta delle baionette iugoslave.

Contemporaneamente, le autorità iugoslave diedero il via a un'ondata di arresti che diffuse il panico tra la popolazione italiana, soprattutto a Trieste e Gorizia. Parte degli arrestati venne subito eliminata, molti di più vennero deportati e perirono spesso in prigionia. Obiettivi delle retate, oltre ai membri dell'apparato repressivo nazifascista (fra i quali gli aguzzini dell'Ispettorato speciale di pubblica sicurezza per la Venezia Giulia, le cui atrocità erano state invano denunciate fin dal 1942 dal vescovo di Trieste), ai quadri del fascismo giuliano, e a elementi collaborazionisti, furono anche partigiani italiani i quali non accettavano l'egemonia iugoslava ed esponenti del CLN giuliano - dal quale i membri del Partito comunista italiano (PCI) erano usciti fin dall'autunno del 1944, per aderire alle tesi iugoslave - con sloveni anticomunisti e a molti cittadini privi di particolari ruoli politici, tuttavia di chiaro orientamento filoitaliano. La medesima volontà di eliminare chiunque potesse opporsi alle pretese egemoniche dei poteri popolari condusse le autorità iugoslave a perseguitare a Fiume anche gli autonomisti zanelliani - i seguaci di R. Zanella, che nel primo dopoguerra si erano battuti contro G. D'Annunzio per la costituzione di uno Stato libero di Fiume - che godevano di largo seguito in città e che sicuramente non potevano essere imputati di simpatia per il fascismo.

Sloveni e croati contrari al nuovo regime non vennero trattati meglio degli italiani, ma è fra questi ultimi che si ebbe la stragrande maggioranza delle vittime, e la ragione è semplice. Su un tessuto di consolidati conflitti nazionali, si inseriva un dato di fatto: al di fuori della classe operaia, tra gli italiani era quasi generale la contrarietà nei riguardi dell'annessione alla Iugoslavia, e ciò li rendeva automaticamente sospetti e bisognosi quindi, agli occhi delle autorità, di una severa 'pulizia' politica. Viceversa, tra gli sloveni e i croati della Venezia Giulia, la prospettiva dell'annessione alla Iugoslavia, a lungo desiderata, aveva fatto in genere passare in secondo piano perplessità e dissensi, che pur in altre parti della Slovenia e della Croazia erano stati piuttosto frequenti, nei confronti del movimento di liberazione guidato da Tito. Non si ebbero quindi nelle province giuliane le stragi di domobranci e ustaša (rispettivamente, collaborazionisti sloveni e croati) che avvennero invece, nei medesimi giorni, immediatamente a est del vecchio confine italo-iugoslavo.

Il tema delle f. ha suscitato fino agli ultimi anni del 20° sec. limitato interesse nella storiografia italiana, e ciò per almeno due ragioni. In primo luogo, la generale disattenzione per le vicende del confine orientale, su cui pesavano gli echi di una stagione di conflittualità fra Italia e Iugoslavia che, a partire dagli anni Sessanta, appariva del tutto superata e che si preferiva quindi non ricordare. In secondo luogo, la rimozione compiuta da parte della storiografia di sinistra, che scontava sull'argomento le difficoltà derivanti dal sostegno offerto nel 1945 dai comunisti giuliani all'amministrazione iugoslava responsabile degli eccidi, dalla politica tutt'altro che lineare tenuta dal PCI sulla questione di Trieste, e dalla diffusa ammirazione per il 'modello iugoslavo'. A ogni modo, nel corso di un sessantennio si sono succedute proposte interpretative che hanno conservato per lungo tempo una capacità di presa dovuta assai più ai loro legami con i percorsi del dibattito politico che non alle loro capacità esplicative. Del tutto prive di senso si sono così dimostrate le ipotesi negazioniste - già dominanti nella storiografia iugoslava - che avevano ripreso, trasformandolo in 'verità di Stato', il giudizio espresso fin dal 1945 dal governo di Tito, secondo il quale "da parte del governo jugoslavo non furono effettuati né confische di beni, né deportazioni, né arresti, salvo che […] di persone note come esponenti fascisti di primo piano o criminali di guerra" (nota iugoslava del 9 giugno 1945).

Speculare alla precedente, ma, come quella, tutta interna allo scontro politico del dopoguerra, è la tesi del 'genocidio nazionale' degli italiani, che riproduce la memoria diffusa dei protagonisti del tempo, ma che non è mai riuscita a dimostrare la strumentalità diretta delle stragi rispetto a un preventivo disegno di 'pulizia etnica'. A parte il numero delle vittime - certo elevato, ma lontano da qualsiasi dimensione di genocidio - la repressione iugoslava del 1945 ebbe infatti sicuramente anche finalità intimidatorie nei confronti dell'intera comunità italiana: esse però sembrano da collegare non tanto a un progetto di espulsione, che prese corpo soltanto in anni successivi, quanto alla volontà di far comprendere nel modo più drastico agli italiani che sarebbero potuti sopravvivere nelle terre passate sotto il controllo iugoslavo solo se si fossero adattati senza riserve al nuovo regime, accettandone tutte le conseguenze di ordine politico, nazionale e sociale.

Maggiore spessore hanno alcune valutazioni elaborate a partire dagli anni Settanta del 20° sec. (G. Fogar, G. Miccoli, T. Sala), che hanno consentito di inserire gli episodi del 1943 e del 1945 all'interno di una più lunga vicenda di oppressione e di violenze, iniziata con la politica snazionalizzatrice del fascismo nei confronti degli sloveni e dei croati, proseguita con l'aggressione italiana contro la Iugoslavia e culminata con la repressione nazifascista contro il movimento partigiano. In tale prospettiva, le stragi sono apparse un fenomeno di reazione largamente spontaneo, una sorta di brutale e spesso indiscriminata 'resa dei conti' da parte di popolazioni esasperate nei confronti dei loro persecutori. Si è così pervenuti a una prima storicizzazione del fenomeno, con l'individuazione delle responsabilità del fascismo nello scoppio della crisi che travolse l'italianità adriatica. Questa valutazione ha però trascurato gli elementi di programmazione pur esistenti nella repressione avviata dalle autorità iugoslave e legati non tanto a una volontà 'barbarica' di sterminio degli italiani, quanto a una ponderata strategia di annichilimento del dissenso. Quest'ultimo aspetto è stato invece esplorato a partire dalla fine degli anni Ottanta in una serie di contributi (Apih 1988; Foibe, 1997; Pupo, Spazzali 2003) che hanno posto in luce il rapporto esistente tra le violenze della primavera del 1945 e il più generale processo della presa del potere in Iugoslavia da parte di un movimento rivoluzionario a guida comunista, protagonista di una guerra di liberazione che era anche guerra civile diretta all'eliminazione fisica degli avversari, i cui echi si prolungarono, in termini di scontri armati e di uccisioni, fino al 1946. La formula interpretativa più aderente a tale realtà, che nella Venezia Giulia combinava inestricabilmente obiettivi sia di rivalsa nazionale, sia di affermazione ideologica e, infine, di riscatto sociale, è apparsa quella dell''epurazione preventiva', diretta a eliminare dalla società giuliana tutti gli oppositori, anche soltanto presunti, al disegno politico di cui i nuovi poteri erano espressione: un progetto che era al tempo stesso nazionale e ideologico, dal momento che consisteva nell'annessione della Venezia Giulia alla Iugoslavia comunista.

È questa una lettura dei fatti che, senza sottovalutare il ruolo del nazionalismo sloveno e croato, e del loro inserimento nell'ambito della politica di potenza della nuova Iugoslavia, pone al centro dell'attenzione il problema dell'affermazione del comunismo mediante la lotta armata, e che sottolinea perciò la distanza dell'esperienza giuliana da quella vissuta nei medesimi giorni dal resto d'Italia. Le stragi del 1945, infatti, non hanno nulla a che vedere con la Resistenza italiana, non soltanto perché essa non vi partecipò, ma perché radicalmente diverse erano le situazioni. Nell'Italia centro-settentrionale, infatti, la liberazione fu in molte aree seguita da un erompere di azioni di sangue che segnava la conclusione di conflitti che si erano aperti nel 1919-22, ma che si svolgeva al di fuori dalle strutture di uno Stato che sarebbe stato ricostruito secondo principi liberal-democratici, e non si collegava nemmeno ad alcun disegno politico complessivo, posto che l'opzione rivoluzionaria era stata scartata dal PCI. Nella Venezia Giulia invece la violenza di massa costituiva uno degli elementi portanti di una rivoluzione vittoriosa che si trasformò senza soluzione di continuità in un regime stalinista, capace di convertire in violenza di Stato l'aggressività nazionale e ideologica presente nei quadri partigiani.

Bibliografia

E. Apih, Trieste, Roma-Bari 1988.

Foibe. Il peso del passato, a cura di G. Valdevit, Venezia 1997.

G. Oliva, Foibe. Le stragi negate degli italiani della Venezia Giulia e dell'Istria, Milano 2002.

G. Rumici, Infoibati (1943-1945). I nomi, i luoghi, i testimoni, i documenti, Milano 2002.

R. Pupo, R. Spazzali, Foibe, Milano 2003.

R. Pupo, Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l'esilio, Milano 2005.

G. Scotti, Dossier foibe, San Cesario di Lecce 2002.

3/ Geografia delle foibe

Riprendiamo dal Vademecum per il Giorno del Ricordo pubblicato al link https://www.irsml.eu/vademecum_giorno_ricordo/Vademecum_10_febbraio_IrsrecFVG_2019.pdf alcuni brani sulle diverse foibe. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, vedi la sezione Il novecento: il comunismo.

Il Centro culturale Gli scritti (16/2/2020)

Foibe istriane

Definizione correntemente usata per indicare le stragi dell’autunno 1943 in Istria. Dopo la capitolazione italiana dell’8 settembre, per poco più di un mese la penisola istriana cadde per la maggior parte sotto il controllo del movimento di liberazione croato (jugoslavo), che vi applicò le pratiche di lotta correntemente adottate nel corso della lotta di liberazione / guerra civile / rivoluzione in Jugoslavia. Tali pratiche prevedevano nelle zone anche solo temporaneamente liberate, l’immediata eliminazione dei «nemici del popolo». Questa era una categoria di origine bolscevica e staliniana estremamente flessibile, che nel caso dell’Istria riguardava alcuni segmenti di classe dirigente italiana particolarmente invisi ai partigiani, per il loro ruolo svolto nel regime fascista (gerarchi, squadristi), nelle istituzioni (podestà, segretari comunali) e nella società locale (possidenti terrieri, commercianti ed artigiani accusati di strozzinaggio) o comunque ritenuti pericolosi per il nuovo potere. Le nuove autorità organizzarono gli arresti, la concentrazione dei prigionieri in alcune località specifiche, come Pisino, i processi sommari e le conseguenti fucilazioni collettive, seguite dall’occultamento dei cadaveri nelle foibe o in cavità minerarie. Si trattò quindi di una violenza dall’alto, programmata e gestita dai quadri del movimento di liberazione croato (jugoslavo). Peraltro, essa fu gestita in un clima di grande confusione, segnato da forme di ribellismo dei contadini croati, nel quale trovarono spazio estremismo nazionale, conflitti d’interesse locali, motivazioni personali e criminali, come nel caso di alcuni stupri seguiti da uccisioni, fra i quali assai noto quello di Norma Cossetto.

Foibe giuliane

Definizione correntemente usata per indicare le stragi del maggio 1945 nella Venezia Giulia. Dopo il 1 maggio tutta la regione venne occupata dalle truppe jugoslave, che vi rimasero fino al 9 giugno, data dopo la quale si ritirarono ad est della linea Morgan, mentre ad ovest della linea medesima fu instaurata un’amministrazione militare anglo-americana. Durante l’occupazione si verificò l’estensione alla Venezia Giulia delle pratiche repressive tipiche della presa del potere in Jugoslavia da parte del fronte di liberazione a guida comunista. Tale presa del potere fu accompagnata da una grande ondata di violenza politica, che nell’arco di poche centinaia di chilometri fra l’Isonzo, la Slovenia e la Croazia fece circa 9.000 morti fra gli sloveni domobranzi, almeno 60.000 fra i croati ustascia ed alcune migliaia fra gli italiani. Si trattava chiaramente di violenza di stato, programmata dai vertici del potere politico jugoslavo fin dall’autunno del 1944, organizzata e gestita da organi dello stato (in particolare dall’Ozna, la polizia politica). Sta in questo la sua differenza sostanziale con l’ondata di violenza politica del dopoguerra nell’Italia settentrionale. Quest’ultima infatti può venir interpretata come resa dei conti di una guerra civile iniziata negli anni ’20 ed anche come tentativo di alcuni segmenti del partigianato comunista di influire sui termini della lotta politica in Italia, ma non era inserita in alcun disegno strategico di natura rivoluzionaria, perché il PCI in Italia non doveva fare la rivoluzione. Viceversa, nella Venezia Giulia come nel resto della Jugoslavia, quella violenza era strumento fondamentale per il successo della rivoluzione ed il consolidamento del nuovo regime. Nei territori adriatici quindi lo stragismo aveva finalità punitive nei confronti di chi era accusato di crimini contro i popoli sloveno e croato (quadri fascisti, uomini degli apparati di sicurezza e delle istituzioni italiane, ex squadristi, collaboratori dei tedeschi); aveva finalità epurative dei soggetti ritenuti pericolosi, come ad esempio gli antifascisti italiani contrari all’annessione alla Jugoslavia (membri dei CLN, combattenti delle formazioni partigiane italiane che rifiutavano di porsi agli ordini dei comandi sloveni, autonomisti fiumani); ed aveva finalità intimidatorie nei confronti della popolazione locale, per dissuaderla dall’opporsi al nuovo ordine. Anche in questo caso vi furono infiltrazioni di criminalità comune, come nel caso della foiba Plutone. Sorte simile a quella degli arrestati civili ebbero i militari della RSI. Dopo la resa i reparti vennero in genere sottoposti a decimazioni selvagge. Poi i prigionieri vennero inviati ai campi dove trovarono condizioni spaventose, per la denutrizione ed i maltrattamenti. Particolarmente noto è al riguardo il caso del campo di Borovnica (pron. Borovnizza) presso Lubiana, dove la mortalità fu assai elevata.

Dal link http://www.anvgd.it/PDF/foibe.pdf dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia riprendiamo l’elenco delle foibe lì riportate

ELENCO FOIBE ISTRIANE

Foiba di Basovizza e Monrupino (Trieste) - Oggi monumenti nazionali. Diverse centinaia sono gli infoibati in esse precipitati.

Foiba di Scadaicina sulla strada di Fiume.

Foiba di Podubbo - Non è stato possibile, per difficoltà, il recupero. “Il Piccolo” del 5.12.1945 riferisce che coloro che si sono calati nella profondità di 190 metri, hanno individuato cinque corpi - tra cui quello di una donna completamente nuda – non identificabili a causa della decomposizione.

Foiba di Drenchia - Secondo Diego De Castro vi sarebbero cadaveri di donne, ragazze e partigiani dell’Osoppo.

Abisso di Semich – "…Un'ispezione del 1944 accertò che i partigiani di Tito, nel settembre precedente, avevano precipitato nell'abisso di Semich (presso Lanischie), profondo 190 metri, un centinaio di sventurati: soldati italiani e civili, uomini e donne, quasi tutti prima seviziati e ancor vivi. Impossibile sapere il numero di quelli che furono gettati a guerra finita, durante l'orrendo 1945 e dopo.

Foibe di Opicina, di Campagna e di Corgnale – "Vennero infoibate circa duecento persone e tra queste figurano una donna ed un bambino, rei di essere moglie e figlio di un carabiniere …"(G. Holzer 1946).

Foibe di Sesana e Orle - Nel 1946 sono stati recuperati corpi infoibati.

Foiba di Casserova sulla strada di Fiume, tra Obrovo e Golazzo. Ci sono stati precipitati tedeschi, uomini e donne italiani, sloveni, molti ancora vivi, poi, dopo aver gettato benzina e bombe a mano, l’imboccatura veniva fatta saltare. Difficilissimi i recuperi.

Abisso di Semez - Il 7 maggio 1944 vengono individuati resti umani corrispondenti a ottanta - cento persone. Nel 1945 fu ancora "usato".

Foiba di Gropada - Sono recuperate cinque salme. " Il 12 maggio 1945 furono fatte precipitare nel bosco di Gropada trentaquattro persone, previa svestizione e colpo di rivoltella "alla nuca".

Foiba di Vifia Orizi - Nel mese di maggio del 1945, gli abitanti del circondario videro lunghe file di prigionieri, alcuni dei quali recitavano il Padre Nostro, scortati da partigiani armati di mitra, essere condotte verso la voragine. Le testimonianze sono concordi nell'indicare in circa duecento i prigionieri eliminati.

Foiba di Cernovizza (Pisino) - Secondo voci degli abitanti del circondario le vittime sarebbero un centinaio. L'imboccatura della Foiba, nell'autunno del 1945, è stata fatta franare.

Foiba di Obrovo (Fiume) – È luogo di sepoltura di tanti fiumani, deportati senza ritorno.

Foiba di Raspo - Usata come luogo di genocidio di italiani sia nel 1943 che nel 1945. Imprecisato il numero delle vittime.

Foiba di Brestovizza - Così narra la vicenda di una infoibata il "Giornale di Trieste" in data 14.08.1947. "Gli assassini l'avevano brutalmente malmenata, spezzandole le braccia prima di scaraventarla viva nella Foiba. Per tre giorni, dicono i contadini, si sono sentite le urla della misera che giaceva ferita, in preda al terrore, sul fondo della grotta."

Foiba di Zavni (Foresta di Tarnova) - Luogo di martirio dei carabinieri di Gorizia e di altre centinaia di sloveni oppositori del regime di Tito.

Foiba di Gargaro o Podgomila (Gorizia) - Vi furono gettate circa ottanta persone.

Capodistria - Le Foibe - Dichiarazioni rese da Leander Cunja, responsabile della Commissione di indagine sulle Foibe del capodistriano, nominata dal Consiglio esecutivo dell'Assemblea comunale di Capodistria: "Nel capodistriano vi sono centosedici cavità, delle ottantuno cavità con entrata verticale abbiamo verificato che diciannove contenevano resti umani. Da dieci cavità sono stati tratti cinquantacinque corpi umani che sono stati inviati all’Istituto di medicina legale di Lubiana. Nella zona si dice che sono finiti in Foiba, provenienti dalla zona di S. Servolo, circa centoventi persone di etnia italiana e slovena, tra cui il parroco di S. Servolo, Placido Sansi. I civili infoibati provenivano dalla terra di S. Dorligo della Valle. I capodistriani, infatti, venivano condotti, per essere deportati ed uccisi, nell'interno, verso Pinguente. Le Foibe del capodistriano sono state usate nel dopoguerra come discariche di varie industrie, tra le quali un salumificio della zona".

Foiba di Vines - Recuperate dal Maresciallo Harzarich dal 16.10.1943 al 25.10.1943 cinquantuno salme riconosciute. In questa Foiba, sul cui fondo scorre dell'acqua, gli assassinati dopo essere stati torturati, finirono precipitati con una pietra legata con un filo di ferro alle mani. Furono poi lanciate delle bombe a mano nell'interno. Unico superstite, Giovanni Radeticchio, ha raccontato il fatto.

Cava di Bauxite di Gallignana - Recuperate dal 31 novembre 1943 all'8 dicembre 1943 ventitré salme di cui sei riconosciute. Don Angelo Tarticchio nato nel 1907 a Gallesano d’Istria, parroco di Villa di Rovigno. Il 16 settembre 1943 - aveva trentasei anni - fu arrestato dai partigiani comunisti, malmenato ed ingiuriato insieme ad altri trenta dei suoi parrocchiani, e, dopo orribili sevizie, fu buttato nella foiba di Gallignana. Quando fu riesumato lo trovarono completamente nudo, con una corona di spine conficcata sulla testa, i genitali tagliati e messi in bocca.

Foiba di Terli - Recuperate nel novembre del 1943 ventiquattro salme, riconosciute.

Foiba di Treghelizza - Recuperate nel novembre del 1943 due salme, riconosciute.

Foiba di Pucicchi - Recuperate nel novembre del 1943 undici salme di cui quattro riconosciute.

Foiba di Surani - Recuperate nel novembre del 1943 ventisei salme di cui ventuno riconosciute.

Foiba di Cregli - Recuperate nel dicembre del 1943 otto salme, riconosciute.

Foiba di Cernizza - Recuperate nel dicembre del 1943 due salme, riconosciute.

Foiba di Vescovado - Scoperte sei salme di cui una identificata.

Altre foibe da cui non fu possibile eseguire recupero nel periodo 1943 - 1945: Semi - Jurani - Gimino - Barbana - Abisso Bertarelli - Rozzo - Iadruichi.

Foiba di Cocevie a 70 chilometri a sud-ovest da Lubiana

Foiba di San Salvaro.

Foiba Bertarelli (Pinguente) - Qui gli abitanti vedevano ogni sera passare colonne di prigionieri ma non ne vedevano mai il ritorno.

Foiba di Gropada.

Foiba di San Lorenzo di Basovizza.

Foiba di Odolina - Vicino Bacia, stilla strada per Matteria, nel fondo dei Marenzi.

Foiba di Beca - Nei pressi di Cosina.

Foibe di Castelnuovo d'Istria – "Sono state poi riadoperate - continua il rapporto del Cln - le foibe istriane, già usate nell'ottobre del 1943".

Cava di bauxite di Lindaro

Foiba di Sepec (Rozzo)

4.1 / Foibe, i martiri cattolici della persecuzione titina

Giorno del ricordo delle foibe: il dolore e la speranza, di Gabriella Ceraso

Riprendiamo dal sito Vatican News alcune interviste pubblicate il 10/2/2020 al link https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-02/10-febbraio-ricordo-la-storia-del-beato-bonifacio-martire.html. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, vedi la sezione Il novecento: il comunismo.

Il Centro culturale Gli scritti (16/2/2020)

Vicino ai giovani, portatore degli ideali dell'Azione cattolica, don Francesco, natio di Pirano d'Istria in Slovenia, attirò su di sé l'attenzione delle milizie di Tito che lo catturarono e lo eliminarono come centinaia di migliaia di persone alla fine della seconda guerra mondiale. Nel Giorno del Ricordo delle foibe e dell'esodo istriano-dalmata, ci facciamo guidare dalla sua storia per guardare a quegli anni bui con speranza

Ogni anno, a partire dal 2004 per decisione del Parlamento, l’Italia celebra il 10 febbraio il Giorno del ricordo, dedicato alla commemorazione di migliaia di vittime che tra il 1943 e il 1947 vennero catturate, uccise e gettate nelle cavità carsiche dell'Istria e della Dalmazia, le cosiddette foibe, dai partigiani jugoslavi di Tito e a quanti, istriani, fiumani e dalmati in quel tragico secondo dopoguerra, furono costretti a lasciare le loro terre. Si tratta di una complessa e dolorosa vicenda della storia italiana del Novecento a lungo trascurata che permette di non dimenticare tutte le cosiddette "pulizie etniche" e di ribadire il valore della pace.

La storia

L'orrore del Novecento, provocato da una pianificata volontà di epurazione su base etnica e nazionalistica e coperto da una ingiustificabile cortina di silenzio ebbe iniziò nel 1943, dopo la firma dell’armistizio dell’8 settembre. In Istria e in Dalmazia i partigiani jugoslavi di Tito si vendicarono contro i fascisti e la loro italianizzazione forzata, vennero considerati nemici del popolo, e insieme agli italiani non comunisti, torturati e gettati nelle foibe, e così fu in seguito, durante tutto il tentativo di riconquista del territorio italiano fino a Trieste. Il risultato è che tra il maggio e il giugno del 1945 migliaia di italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia furono obbligati a lasciare la loro terra, altri furono uccisi o deportati nei campi sloveni e croati. Si moriva con estrema crudeltà: nelle foibe i condannati venivano legati tra loro con un fil di ferro stretto ai polsi e fucilati in modo che si trascinassero nelle cavità gli uni con gli altri.

L'orrore e la speranza dopo una "sciagura nazionale"

Il silenzio, le sacche di "deprecabile negazionismo militante" o il riduzionismo, sono gli ostacoli contro cui ancora si combatte per questa "sciagura nazionale": lo scrive il capo dello Stato italiano Sergio Mattarella in occasione dell'odierna Giornata, aggiungendo però che il vero avversario da battere, "più forte e più insidioso, è quello dell'indifferenza, del disinteresse, della noncuranza, che si nutrono spesso della mancata conoscenza della storia e dei suoi eventi". Il capo dello Stato sottolinea anche che angosce e sofferenze sono un monito perenne "contro le ideologie e i regimi totalitari che negano i diritti fondamentali della persona "e rafforzano ciascuno nei propositi di difesa e promozione di pace e giustizia".

Il vescovo di Trieste: il ruolo di riconciliazione della Chiesa

Sulla stessa linea monsignor Giampaolo Crepaldi, arcivescovo di Trieste che, nella nostra intervista, chiede di non dimenticare che "se si costruisce un mondo su odio e violenza non si va da nessuna parte". I valori della verità, giustizia e libertà sono quelli portanti e certe ideologie - afferma- hanno un effetto distruttivo sulle coscienze e sulla convivenza umana. Ma è anche vero che esistono oggi volontà e iniziative volte a ricostruire gli strappi e a risanare il tessuto sociale di quelle terre. Ruota intorno alle parole "riconciliazione" e "purificazione della memoria", l'attività della Chiesa di quegli anni e di oggi, al confine nord orientale dell'Italia. Lo fa notare ancora il vescovo di Trieste convinto che molti passi siano stati compiuti e che ci debba essere fiducia: "dobbiamo concordemente continuare ad evangelizzare la riconciliazione e aprire, a partire da questo grande valore cristiano, una stagione di speranza e di futuro".

R. - Per me come vescovo questo giorno è un impegno straordinario. Prima di tutto è un impegno di preghiera per le tante vittime delle foibe e soprattutto è un riconsiderare quegli eventi alla luce e con riferimento a Dio. Ma ci sono anche altri aspetti legati a questa giornata. C'è prima di tutto un aspetto legato ad una responsabilità morale nei confronti dei giovani, che devono ricordare quegli eventi per fare in modo che non accadano più e anche per dire che, se si costruisce un mondo sull'odio e sulla violenza, non si va da nessuna parte. C'è anche poi un altro aspetto che va considerato ed è l'effetto distruttivo che l'adozione di certe ideologie ha sulla convivenza umana. Evidentemente questo giorno del ricordo ci proietta nella prospettiva di affermare, nell'ambito dell'attualità, tutta una serie di valori che devono essere garantiti. Prima di tutto i valori della comprensione reciproca e del rispetto: quando non si rispetta la verità, la giustizia, l'amore e la libertà, allora capitano anche queste tragedie.

Quale fu il ruolo della Chiesa nel contesto di quella tragedia?

R. - La Chiesa giocò un ruolo di pacificazione e riconciliazione e pagò anche un tributo molto alto e non solo la diocesi di Trieste, ma anche diocesi croate e diocesi slovene. Voglio qui ricordare soprattutto tre figure di martiri che sono poi stati beatificati. Il primo beato che vorrei ricordare è Lojze Grozde, sloveno, poi Don Miroslav Bulesic, croato e il prete triestino don Francesco Bonifacio. Con la loro testimonianza di fede, una fede viva e vissuta, bonificarono, secondo me, gli orrori commessi in queste terre sotto la spinta di un'ideologia che, devo dire, prometteva il Paradiso e partorì l'Inferno. Questo mi sembra la sintesi di ciò che è stato, deve essere e deve continuare ad essere, il ruolo della Chiesa, un ruolo di riconciliazione, di purificazione della memoria e di evangelizzazione di quei valori portanti, che permettono la convivenza sana di popoli diversi.

La storia di un sacerdote martire

Mai smettere di apprendere dalla storia. Nella pagina tragica delle foibe sono scritti i nomi di tanti religiosi di Trieste, della Croazia e della Slovenia che, in quanto pastori, sono stati individuati e eliminati perché ostacolo alla propaganda. Nei loro esempi di martiri, l'esperienza del perdono e soprattutto - dice monsignor Crepaldi - una testimonianza di fede viva che ha "bonificato gli orrori commessi in queste terre sotto la spinta di una ideologia che prometteva il paradiso e partorì l'inferno".

È il caso di un sacerdote, Assistente dell'Azione cattolica, "seguace di Gesù fino al martirio", che ha compiuto la sua vicenda nell'Istria del periodo bellico e immediatamente successivo, don Francesco Bonifacio, beatificato da Papa Benedetto XVI il 4 ottobre del 2008. A soli 34 anni da giovane sacerdote, fu ucciso in odio alla fede dopo la sua scomparsa nel settembre (probabilmente il giorno 11) del 1946, in una foiba presso Villa Gardossi in Istria. Della sua attività di quegli anni, del suo rapporto con la storia e dell'atmosfera che si viveva specie tra i giovani di cui lui si circondava, parla

Mario Ravalico che al beato ha dedicato molti scritti:

R. - Non dimentichiamo che in quegli anni erano due le categorie che erano messe sotto il mirino, da una parte il clero e dall'altra il corpo insegnante. Ma il problema principale per don Francesco era che lui organizzava in quel punto, in quel villaggio, in quella zona intorno a Buie, l'Azione Cattolica per i giovani. E c'è un passaggio molto importante che il postulatore generale - quando prepara nel "72 i riassunti e i vari punti che mette in luce sui motivi di questa vicenda - scrive che i giovani non andavano alle riunioni del partito perché preferivano seguire don Francesco. E fa una sottolineatura: "quello che irritava maggiormente le autorità subentrate in Istria subito dopo la guerra era il fatto che i giovani della cappellania affidata al Servo di Dio don Francesco Bonifacio avevano rinnovato tutti l'adesione all'Azione Cattolica".

Don Francesco si rendeva conto di come stava mutando la situazione e della minaccia che rappresentava per lui?

R. - Don Francesco si rendeva perfettamente conto. Aveva da una parte una grande fiducia nelle persone, perché coloro che lo perseguitavano era gente del posto e gli sembrava quasi impossibile che gli volessero fare del male. E quando riceve questi segnali molto concreti, e poi anche minacce molto più esplicite, va a Trieste dal suo vescovo. Siamo alle fine dell'agosto del "46 e dice: “Mi succede questo cosa devo fare?”. “E tu cosa vorresti fare?” gli chiede dal canto suo il vescovo, e lui risponde: “Vorrei rimanere”.

Don Francesco scompare a un certo punto l'11 settembre del 1946 e non si sa più nulla di lui. Cosa si suppone sia successo e quale si suppone sia stata la sua sorte?

R. - Durante la strada che fa, di ritorno verso la sua curatia, viene attorniato da due guardie popolari del regime e sparisce nel bosco. Una delle ipotesi è appunto che sia finito nella foiba dei Martinesi. Un'altra ipotesi è un piccolo cimitero sempre vicino a Grisignano ma fuori dal paese, dove qualcuno testimonierà che il suo corpo viene bruciato e poi sepolto di nascosto. Ma ci sono ancora altre testimonianze, sono tre e per la verità sono un po' più generiche.

Che testimonianza lascia con la sua vita in un periodo così buio?

R. - La sua testimonianza è quella del perdono: nel momento del martirio, in un brevissimo colloquio che avviene tra l'ufficiale che decide l'uccisione e lui, per tre volte chiede perdono a Dio per i suoi uccisori. Ecco, io devo dire che non ho mai sentito una parola cattiva, una parola di disappunto, meno che meno di vendetta da parte della mamma o dei fratelli e delle sorelle. L'altra cosa che fa specie è che sono avvenuti tanti piccoli "segni" che vogliono come dire che, quel perdono che don Francesco ha dato, ha portato frutto, come il seme del Vangelo.

Attraverso il filtro di un'esperienza di un religioso così, come spiegare a chi non sa quegli anni e soprattutto come dare speranza?

R.- Io credo che il metodo non può che essere quello del raccontare, dando testimonianza e educare, soprattutto i giovani.

4.2/ Foibe, i martiri cattolici della persecuzione titina. La pulizia etnica contro gli italiani della Venezia-Giulia, dell’Istria e della Dalmazia, perpetrata dalle milizie comuniste titine e costata la vita ad almeno 12mila persone prese di mira anche i cattolici, sacerdoti e semplici cittadini. I nomi più ricordati sono don Francesco Bonifacio e don Miro Bulesic, oggi beati, uccisi entrambi in “odium fidei”, di Marco Guerra

Riprendiamo da La nuova bussola quotidiana un articolo pubblicate l’11/2/2017. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, vedi la sezione Il novecento: il comunismo.

Il Centro culturale Gli scritti (16/2/2020)

La pulizia etnica contro gli italiani della Venezia-Giulia, dell’Istria e della Dalmazia, perpetrata dalle milizie comuniste titine e il conseguente esodo delle ex provincie italiane (Pola, Fiume e Zara) annesse dalla Jugoslavia, sono ormai conosciute come la tragedia delle foibe, ricordata da una legge dello Stato del 2004 che ha istituito Il Giorno del ricordo per rinnovare la memoria e omaggiare le vittime dei massacri avventi tra il 1943 e il 1948 nelle terre del cosiddetto ‘confine orientale’.

Per circa 60 anni questa pagina di storia patria è stata strappata dai libri e dai circuiti della storiografia ufficiale. Per non infangare il mito della resistenza e dei partigiani liberatori quegli eventi furono letti, nella migliore delle ipotesi, in un’ottica giustificazionista che prese per buona la vulgata delle vendette contro i fascisti oppressori.

Ovviamente non servirono accurate ricerche per far emergere la verità, ovvero che a finire nelle cavità carsiche della bellissima penisola istriana non furono solo soldati repubblichini ma tanti, migliaia, cittadini comuni italiani, e fra questi furono presi di mira soprattutto coloro che avrebbero potuto rappresentare un ostacolo alla slavizzazione di quelle terre: funzionari e dipendenti pubblici, finanzieri, guardie di frontiera, studenti e insegnati. Compresi alcuni antifascisti dichiarati che erano contrari all’annessione alla Jugoslavia comunista.

Ma oltre alle scuole, alle prefetture, ai tribunali e alle caserme, c’era un altro elemento che qualificava l’italianità dell’Istria e della Dalmazia, e questo era la presenza bimillenaria della Chiesa cattolica locale con il suo popolo devoto.

L’identità religiosa delle genti istrovenete era fra l’altro già di per sé per niente tollerata dai nuovi padroni della Jugoslavia che si rifacevano a quell’ideologia marxista che fece dell’ateismo uno dei fondamenti dello Stato. Fatto sta che infoibamenti, fucilazioni e massacri di ogni genere colpirono almeno 50 membri del clero. I nomi più ricordati sono don Francesco Bonifacio e don Miro Bulesic, oggi beati, uccisi entrambi in “odium fidei”.

Padre Bonifacio è stato beatificato nel 2008 come “martire delle foibe”. Aveva solo 34 anni quando fu ucciso nel settembre 1946 in Istria. Il giovane sacerdote venne fermato mentre rientrava da solo in parrocchia da tre attivisti titini. Lo denudarono, gli spaccarono la testa con una pietra e gli tagliarono la gola. Il cadavere non fu mai ritrovato perché probabilmente gettato in una foiba. Beato Francesco Bonifacio fu eliminato perché giudicato pericoloso per la sua capacità di dialogare con i giovani.

Brutale anche la morte di Beato Miroslav Bulesic, parroco di Mompaderno e vicedirettore del seminario di Pisino, fu trucidato il 24 agosto del 1947 dopo aver cresimato 237 ragazzi nella chiesa di Lanischie, sempre in Istria. Alla fine della liturgia don Miroslav e monsignor Jacob Ukmar furono assaliti dai militanti comunisti che volevano impedire l’amministrazione delle cresime. Le milizie croate fecero irruzione nella canonica sgozzarono don Miroslav e picchiarono monsignor Ukmar.

Nel 1947 fu minacciato persino il vescovo di Trieste, Monsignor Antonio Santin, figura rimasta nel cuore di tutti gli esuli giuliano-dalmati, che a Capodistria (città che all’epoca ricadeva nella cosiddetta zona B contesa tra Roma e Belgrado) venne assaltato da una folla inferocita davanti allo sguardo indifferente delle guardie del Popolo. Ma non ci sono state solo le violenze fisiche, molte le croci divelte e le chieste sfregiate. La furia si rivolse soprattutto verso i cimiteri, furono profanate tombe e distrutte piccole cappelle, perché i nomi di quei morti ricordavano le radici di quella terra. Per questo motivo le spoglie dell’eroe nazionale della prima guerra mondiale, Nazario Sauro, furono traslate da Pola al Lido di Venezia

La ricercatrice romana e figlia di esuli Roberta Fidanza spiega alla Nuova Bq che il clero fu perseguitato perché visto come un protettore degli italiani: “Furono poche le esecuzioni mirate di sacerdoti, la maggior parte dei preti uccisi fu coinvolta in rastrellamenti contro le popolazioni del luogo”.

“Per i fedeli gli anni più difficili arrivano dopo il 1948, quando l’Istria passò definitivamente sotto la Jugoslavia di Tito”, sottolinea Fidanza, “per tutti gli anni ’50 fu proibita la professione in pubblico della religione cristiana, agli italiani che decisero di restare fu proibito persino di farsi il segno della croce in strada, un’anziana esule mi ha raccontato che durante il turno in fabbrica le fu strappa la croce che portava al collo”.

La ricercatrice racconta inoltre dell’obbligo della messa in croato: “Fu un vero shock, infatti molti membri del clero preferirono lasciare quelle terre e seguire il destino degli altri esuli”. “Uno di questi fu Fra Giulio Rella – aggiunge Fidanza – figura di riferimento per i ragazzi e bambini che vissero il dramma dell’esodo, animò la comunità giuliana che si stabilì a Roma e promosse un gemellaggio con gli esuli ospitati a Trieste”.

“Sicuramente – conclude Fidanza – gli esuli avevano un sentimento religioso molto forte, nei villaggi di fortuna dove furono ospitati furono subito celebrate delle messe e costruite cappelle, questa devozione ha consentito loro di superare delle prove terribili”.

5/ Giorno del Ricordo: al Quirinale la prolusione di Giuseppe Parlato

Riprendiamo dal web la prolusione tenuta da Giuseppe Parlato in Quirinale il 9 febbraio 2019 per la cerimonia ufficiale del Giorno del Ricordo. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, vedi la sezione Il novecento: il comunismo.

Il Centro culturale Gli scritti (16/2/2020)

La celebrazione del Giorno del Ricordo non è soltanto un fatto rituale: infatti esso ha avuto diversi aspetti positivi. Il più importante fra tutti è una prima conoscenza del dramma delle foibe e dell’esodo nelle scuole e nelle università. Se ciò succede il merito va tutto al ruolo istituzionale che da tre lustri il Giorno del Ricordo ha avuto, il quale non ha nulla – checché i suoi detrattori affermino – di rivendicativo, di nostalgico, di rancorosamente divisivo.

Visto nella sua giusta luce e nella ratio che vide convergere allora il voto favorevole della stragrande maggioranza delle forze politiche, esso si qualifica come un evento fondato su due momenti.

Il primo è il ricordo, la considerazione delle vittime e degli esuli, di coloro i quali scelsero di restare italiani; una vicenda ancor più pesante nella memoria di ciascuno e di tutti perché negata per ben oltre mezzo secolo e quindi ferita aperta e dolorante nella storia della comunità nazionale.

Il secondo momento è quello della storia e quindi la necessità della conoscenza, dell’approfondimento, della ricerca della verità a tutti i livelli.

Per molto tempo, foibe ed esodo, nella migliore delle ipotesi, sono state confinate a storia locale, drammatica, forse, ma pur sempre di confine e, come tale, confinata tra le vicende tristi ma non così rilevanti per la storia nazionale o europea.

Invece occorre spiegare ai giovani che si tratta di una storia che ha provocato una grave ferita a tutto il tessuto nazionale, a una comunità già sofferente per la guerra, che ha avuto diverse migliaia di morti quando già l’Italia era uscita dal conflitto, proiettando un’ombra lunga sul dopo che in realtà si è chiamato esodo.

E l’esodo, a dimostrazione che si trattava di una storia italiana e non locale, si è esteso, nelle sue conseguenze a tutta Italia, e anche oltre Oceano. Ne sono testimonianza gli oltre cento campi profughi sparsi da Torino ad Alghero, da Taranto a Trieste, da Latina e da Roma fino alla Sicilia. E in tutte le regioni, altri italiani hanno conosciuto famiglie italiane di profughi. E spesso, questi profughi, che erano fuggiti dalla dittatura jugoslava inseguiti dall’epiteto di “fascisti”, in Italia venivano additati talvolta come “slavi”, come stranieri, più spesso come fascisti.

Una storia italiana, quindi, fatta di solidarietà umana– tanti sono i racconti che lo testimoniano – ma anche di odio politico, e anche in questo caso vi sono tante pagine a ricordarcelo, da parte di chi non tollerava che qualcuno fosse fuggito dal presunto paradiso del popolo.

Ma questa è anche una storia di lungo periodo. È abitudine contestualizzare le vicende accadute nell’Adriatico Orientale collocandone le origini nel periodo successivo alla fine della prima guerra mondiale. Certo, lo scontro fra nazionalismi da un lato e l’ideologia e la prassi del comunismo titino dall’altro hanno determinato questa tragedia.

Ma per ben comprenderla occorre ricordare che queste vicende affondano le loro radici nell’Ottocento, nello scontro tra nazionalità che un impero multinazionale favoriva. Non solo. La secolare presenza italiana in Istria, in Dalmazia, a Fiume e nella Venezia Giulia testimonia come la nazionalità italiana fosse presente anche senza bisogno di uno Stato. Per secoli gli abitanti di quelle terre, così come chi abitava la Penisola, si sono sentiti italiani ben prima che esistesse l’Italia.

Per costoro Italia significava potere parlare la lingua dei padri, potere riconoscere le proprie radici nella fede, nella cultura, nei monumenti. Italia, in altri termini voleva dire autonomia culturale, identità e appartenenza che non si trasformavano in nazionalismo ma rappresentavano il diritto di esprimersi in una lingua che da Dante in poi aveva caratterizzato questa parte di mondo.

Ecco perché questa vicenda è paradigmatica per comprendere anche la natura della identità culturale italiana, formatasi nel Risorgimento mazziniano, nel rispetto delle identità altrui, senza venire meno alla propria ma senza pensare che la propria debba schiacciare le altre.

La storia deve diventare la protagonista di questa tragedia per contribuire a fare luce sulle tante pagine strappate. Si è prima accennato alla strage di Vergarolla. Siamo nell’estate del 1946, l’Italia è da due mesi Repubblica e questa spiaggia vicino a Pola era ancora, formalmente, territorio italiano. Le vittime accertate di questa tragedia nella tragedia sono “solo” 64 o 65. Ma pare che a causa dei corpi straziati e irriconoscibili il numero possa arrivare a cento. Forse di più. Ci sono ipotesi sulle cause della strage ma la verità è che finché non vedremo bene le carte della ex Jugoslavia non sapremo molto di più. Finora l’evento è stato tramandato dai superstiti e dai loro figli che ne hanno parlato in libri, documenti, testimonianze. Ma la storia ha bisogno di altro. Ha bisogno che gli archivi si aprano anche all’estero, che i documenti raccontino, che gli strumenti della metodologia della ricerca storica si mettano a disposizione di questa enorme tragedia che deve diventare storia anche grazie alle istituzioni dello Stato, che possano favorire la consultazione dei documenti a livello internazionale. Affinché queste vicende trovino spazio nei manuali scolastici, siano oggetto di dibattiti scientifici, senza pregiudizi ideologici, senza barriere e senza demonizzazioni.

Credo che questo noi dobbiamo alle vittime. Quando, fra cento anni, anche i discendenti degli esuli saranno scomparsi e con loro quel pathos che fortunatamente ci hanno tramandato, che cosa resterà della memoria se la storia non avrà fatto la sua parte?

6/ Il massacro delle foibe e il «silenzio di Stato», di Giovanni Sale

Riprendiamo da La Civiltà Cattolica, Quaderno 3688, Anno 2004, Volume I, 21 febbraio 2004, pp. 327 ss., un articolo di Giovanni Sale. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per approfondimenti, vedi la sezione Il novecento: il comunismo.

Il Centro culturale Gli scritti (16/2/2020)

La memoria delle foibe

Secondo i dizionari della lingua italiana, le foibe sono un fenomeno geologico tipico del paesaggio carsico e, in particolare, indicano le fenditure, a volte profonde anche alcune decine di metri, che si «aprono sul fondo di una dolina o di una depressione del terreno e che l’erosione millenaria delle acque ha scavato nella spugna della roccia in forme gigantesche e profonde». Nella mente degli abitanti della Venezia Giulia tale termine evoca invece il dramma vissuto da quelle popolazioni di confine all’indomani della fine della seconda guerra mondiale, quando nei mesi di maggio-giugno del 1945 migliaia di italiani furono «infoibati» dall’esercito di Tito e dai partigiani iugoslavi, che avevano occupato quella regione (che era parte del Regno d’Italia) con l’intento di annetterla alla nuova Repubblica Socialista di Iugoslavia. In realtà, delle migliaia di italiani trucidati dai titini soltanto una parte furono di fatto «infoibati», mentre la maggior parte di essi morirono — per fame, per malattia o in seguito alle violenze o ai maltrattamenti subiti — nei campi di concentramento iugoslavi o, semplicemente, furono uccisi dai soldati (o dai partigiani comunisti) durante le operazioni di raccolta o di trasporto verso quei terribili campi di morte.

Di tutte queste «operazioni di morte», però, soltanto le foibe sono in grado di ridestare, anche a decenni di distanza, nella memoria delle popolazioni giuliane l’orrore assoluto di quelle stragi di innocenti, mai moralmente riparate o quanto meno riconosciute. Di fatto la memoria delle foibe unisce insieme il ricordo delle violenze subite e della morte alla vergogna dell’atto dell’infoibamento, cioè del macabro rito dell’occultamento del cadavere nelle oscure voragini della terra. Dalle popolazioni giuliane la foiba è stata sempre percepita come un luogo maledetto, sconsacrato: una sorta di bocca infernale sempre spalancata, posta ai margini dei luoghi deputati alla socialità. Essa è una specie di immondezzaio aperto e profondo, dove venivano gettati dalle popolazioni del luogo le carogne degli animali morti e i rifiuti di ogni genere: tutto ciò insomma che doveva essere dimesso, allontanato, occultato, dimenticato. Tutto questo dice l’orrore, agli occhi di quella gente, della morte per infoibamento.

Purtroppo la metafora che ha accompagnato quegli eccidi («infoibare» nel senso di nascondere-dimenticare) è divenuta una triste realtà anche sul piano della storia e della memoria: per lunghi anni si è voluto rimuovere, cancellare quei fatti accaduti sul confine nord-orientale del Regno — quando ancora nel Paese si festeggiava l’ormai raggiunta liberazione dal nemico nazifascista — che colpirono migliaia di cittadini italiani (forse addirittura diecimila) nella maggior parte dei casi colpevoli soltanto di essere italiani. La memoria di quelle vicende è stata per quasi mezzo secolo emarginata (in sede sia storica sia politica), considerata memoria locale, periferica, in ogni caso troppo compromettente da raccontare e da riproporre all’attenzione dell’opinione pubblica.

In realtà, quelle terribili «vicende di confine» non soltanto furono disconosciute ed emarginate, ma spesso furono anche considerate dalla cosiddetta «cultura storica nazionale» come un prezzo inevitabile da pagare per le tante nefandezze compiute in quei luoghi dai fascisti durante il ventennio (in particolare nell’Istria e nelle isole dalmate, cedute all’Italia nel 1919) e per la dura e violenta occupazione nazifascista della Iugoslavia negli anni 1941-43[1]. La tesi che questa storiografia accettava per buona era quella propagata, sin dall’indomani dello svolgimento dei fatti, dal nuovo regime comunista di Belgrado: gli «infoibati», secondo tale versione, erano i fascisti e i collaborazionisti di Trieste e dell’Istria, che, al momento della resa dei conti, pagavano per tutte le atrocità compiute dai nazifascisti contro i partigiani sloveni, italiani e croati e contro le popolazioni allogene, ma anche per tutti gli uccisi (comunisti o ebrei) nel campo di concentramento della risiera di San Sabba a Trieste, dove, come ad Auschwitz, funzionava a pieno ritmo un forno crematorio, ubicato però non in piena campagna, ma nella periferia di una città popolosa.

Le indagini storiche più attente e documentate di questi ultimi anni ci danno invece una versione e interpretazione di quelle vicende di segno opposto. Certamente una parte degli «infoibati» furono fascisti o collaborazionisti — anche se la maggior parte dei gerarchi o delle personalità più compromesse col regime riuscirono a scappare prima che i soldati di Tito entrassero a Trieste —, ma la maggior parte degli uccisi, come risulta dalle fonti storiche e dalle testimonianze dei sopravvissuti, erano semplici cittadini italiani, alcuni dei quali addirittura antifascisti notori. In realtà lo sterminio degli italiani giuliani (insieme ad essi furono uccisi anche collaborazionisti sloveni e croati) rispondeva a una precisa politica di «pulizia etnica» anti-italiana messa a punto dai capi comunisti iugoslavi già nell’autunno del 1943, e immediatamente attuata quando l’esercito di Tito entrò a Trieste e negli altri territori italiani per liberarli dall’occupazione tedesca.

La necessità di tale «genocidio nazionale», come è stato anche chiamato, aveva lo scopo di rafforzare sul tavolo delle future trattative di pace le pretese di sovranità iugoslave sul territorio giuliano (e di Trieste in particolare) liberato e occupato dall’esercito titino. Per ottenere questo importante risultato, in realtà molto gradito anche a Stalin (il quale sperava di avere in Trieste uno sbocco sul Mediterraneo), era però necessario innanzitutto eliminare tutti coloro che, facendo parte del movimento di liberazione giuliano (da cui i comunisti erano usciti) o per riconosciuti meriti antifascisti, avrebbero potuto legittimamente avanzare pretese nei confronti degli Alleati per l’amministrazione provvisoria di quelle zone.

Sulla base di queste considerazioni si decise allora di eliminare tutti questi potenziali nemici della causa iugoslavo-comunista. Fu così che insieme ai fascisti più noti e ai funzionari del vecchio regime (anche non militari, ma soltanto colpevoli di esercitare un servizio di pubblica utilità), furono selvaggiamente trucidati o avviati nei campi di concentramento molti antifascisti che avevano militato e combattuto contro i nazisti nel Comitato di Liberazione Nazionale (CNL), nonché la maggior parte degli intellettuali italiani. A questo proposito si legge in una relazione del 2 giugno 1945, inviata da un avvocato triestino (che era riuscito a fuggire dalla città giuliana due giorni prima) alla Segreteria di Stato vaticana: «A Trieste ci sono stati e ci sono tuttora molti assenti: numerose persone sono state però già rilasciate. In genere vi è in continuazione un succedersi di arresti e rilasci (l’avv. Lauri è ancora arrestato, pur essendo uno dei più noti e più perseguitati antifascisti). In città vi è un’atmosfera di terrore. La città stessa è percorsa da forti pattuglie di partigiani, armati fino ai denti, vestiti come straccioni, che fanno praticamente quello che vogliono […]. Sono stati arrestati e messi in campi di concentramento moltissimi antifascisti e in genere tutte le persone, soprattutto gli intellettuali, che per non essersi compromessi col fascismo avrebbero potuto diventare i capi naturali degli italiani della Venezia Giulia. È poi curioso il fatto che gli intellettuali slavi residenti nella Venezia Giulia non siano affatto valorizzati né tenuti in alcuna considerazione […]. In genere l’elemento slavo diffida dell’elemento locale sia italiano che slavo»[2].

L’epurazione etnica perseguita dai soldati del maresciallo Tito si intrecciò poi (rendendo la situazione politica e sociale ancora più difficile e grave, e caricandola di tensioni anche emotive) sia con i sentimenti degli antagonismi nazionali, sempre così marcati e violenti nelle zone di confine, sia con i contrasti che negli ultimi mesi di guerra si erano venuti a creare all’interno del movimento di resistenza giuliano[3].

Da qualche anno si assiste in Italia a una rilettura critica di quelle vicende, ormai sinistramente note anche all’opinione pubblica attraverso il riferimento alle foibe carsiche: vicende che sembravano ormai dimenticate — ma che in realtà sono ancora ben deste nella memoria delle popolazioni giuliane — e definitivamente bollate da un giudizio storico negativo, e qualche volta infamante, a cui gli stessi autori di quei massacri le avevano condannate. In questo articolo tratteremo in particolare dei motivi di carattere politico e ideologico che imposero per lunghi anni una sorta di «silenzio di Stato», come è stato definito, sul dramma vissuto dalle popolazioni giuliane all’indomani della fine della guerra; ci interrogheremo anche sul motivo per cui tali dolorosissime vicende non furono oggetto di dibattito pubblico nel nostro Paese, come avvenne invece per altri fatti di guerra altrettanto dolorosi, e sul perché questo capitolo della storia della Resistenza italiana sia stato volutamente oscurato, cancellato.

Lotta per Trieste ed epurazione italiana

Prima di esaminare questa vicenda, è però necessario vedere come tali fatti criminosi, nel momento in cui furono perpetrati, siano stati percepiti dalle autorità politiche e in particolare dagli Alleati, i quali avevano già liberato a quel tempo tutta la penisola dalle armate nazifasciste e instaurato nei territori appena liberati organismi politici, composti da membri del CLN locale, incaricati dell’esercizio provvisorio dei poteri di pubblica utilità, demandando a un’apposita Commissione alleata il compito di controllare l’attività di questi organi. Tale sistema, secondo le previsioni degli alleati anglo-americani, doveva essere applicato anche alla zona di confine della Venezia Giulia e in particolare alla città di Trieste, sulla quale si erano ormai orientate le mire dei due eserciti contendenti (quello alleato e quello titino). Tali richieste però si scontravano con le pretese egemoniche avanzate dall’esercito iugoslavo, entrato in città — dove da giorni il CLN locale aveva ingaggiato una lotta aperta contro i tedeschi — un giorno prima (1° maggio 1945) di quello alleato. I soldati iugoslavi, con l’appoggio dei partigiani comunisti, dopo qualche giorno di battaglia, si impossessarono della città (va ricordato però che i soldati tedeschi si arresero soltanto all’esercito alleato) sottoponendola a una dura occupazione militare, appena mitigata dall’istituzione di un organismo fantoccio, costituito da membri della comunità slava e italiana, preposto alla gestione degli affari amministrativi correnti. Da tali operazioni gli Alleati, che nel frattempo si erano posizionati presso la zona del porto, furono tenuti ben lontani. Alla popolazione civile, inoltre, si faceva divieto di avere rapporti con essi. È in questo breve periodo che si consumò il «genocidio nazionale» degli italiani di Trieste e delle altre città giuliane e istriane, sotto gli occhi impotenti dell’esercito alleato (neozelandese).

La situazione iniziò a cambiare all’inizio di giugno, quando gli Alleati (anche su richiesta del Governo italiano), dopo le prime incertezze, decisero di andare fino in fondo sulla questione della Venezia Giulia, non potendo accettare che questa zona, molto importante dal punto di vista strategico per il controllo del Mediterraneo orientale, cadesse sotto il controllo del blocco sovietico. Essi presentarono al Governo di Belgrado un piano di spartizione del territorio giuliano e istriano preparato dal generale W. Morgan. Tito, nonostante le proteste avanzate circa un suo naturale diritto a governare la zona occupata fino alla futura conferenza di pace, si decise a malincuore ad accogliere il piano degli anglo-americani. Stalin, dal canto suo (nonostante fosse interessato a che quella zona passasse sotto il dominio di un Paese del blocco comunista), fece sapere a Tito che non intendeva affatto mettere in crisi il suo rapporto con gli «amici» anglo-americani, soprattutto alla vigilia di importanti decisioni politico-strategiche da prendere in comune, per assicurare alla Iugoslavia il possesso della città di Trieste. Il piano presentato dagli Alleati al Governo di Belgrado alla fine di maggio prevedeva la divisione del territorio giuliano e istriano in due parti: la prima (Zona A), che veniva attribuita all’amministrazione alleata, comprendeva Trieste, Gorizia, la fascia del confine orientale fino a Tarvisio e l’enclave di Pola. La seconda (Zona B), che veniva invece lasciata all’amministrazione iugoslava, comprendeva Fiume, l’Istria e le isole del Quarnaro. L’accordo fu firmato a Belgrado tra il maresciallo Tito e il generale Alexander il 9 giugno 1945. I soldati iugoslavi lasciarono però Trieste (la cosiddetta zona A) soltanto il 12 giugno, dopo essersi lasciati andare a eccidi e devastazioni di ogni tipo.

Subito dopo che gli Alleati presero pieno possesso della cosiddetta zona A, ebbero inizio, su richiesta e segnalazioni dei triestini, le ricerche per recuperare i cadaveri degli «infoibati» e denunciare al mondo civile i massacri perpetrati dai soldati di Belgrado in quei 40 giorni di occupazione: alcuni speleologi si calarono nelle foibe dalle quali trassero fuori centinaia di cadaveri (giovani, vecchi, donne ecc.) a volte barbaramente sfigurati. La versione ufficiale che il Governo di Belgrado diede su questi crimini fu che la maggior parte degli italiani «infoibati», uccisi o reclusi nei campi di concentramento iugoslavi, erano pericolosi esponenti fascisti, che durante il passato regime o negli anni dell’occupazione nazifascista si erano macchiati di orrendi delitti contro il popolo e che quindi erano da considerare criminali di guerra.

Il 23 ottobre 1945 l’ambasciatore inglese a Belgrado inviò all’autorità iugoslava una lista di 2.472 cittadini italiani che risultavano scomparsi dal maggio precedente e chiedeva sulla base dell’articolo 6 dell’accordo sottoscritto il 9 giugno la liberazione «dei cittadini residenti nella zona A arrestati e deportati». La risposta inviata il 7 dicembre dal Governo di Belgrado all’ambasciatore inglese riproponeva il solito motivo dei criminali di guerra: con tono risentito si diceva che lo scopo di tale lista era quello di screditare il popolo iugoslavo davanti all’opinione pubblica mondiale, e segnalava che molte delle persone indicate erano in realtà ancora vive o decedute durante la guerra. Coloro che non rientrano in queste categorie, continuava la nota, sono invece «fascisti caduti a fianco dei tedeschi o dispersi nel corso dei combattimenti con i partigiani o di operazioni dell’esercito iugoslavo nella regione Giulia, oppure criminali di guerra dei quali il popolo stesso ha disposto al momento della liberazione». Concludeva la nota: «Il Governo della Repubblica popolare si rammarica che il Governo di Sua Maestà britannica dia tanto credito a coloro che hanno combattuto dalla parte del nazismo e del fascismo ed esprime la sua ferma decisione di impedire che in futuro simili tentativi dei fascisti sconfitti interferiscano con gli sforzi di una cooperazione internazionale fondata sulla reciproca fiducia tra le nazioni democratiche»[4].

In realtà, tale incandescente materia era oggetto non soltanto di scambio di note diplomatiche tra i Governi di Belgrado e di Londra, ma anche di aspri conflitti all’interno della società giuliana. Secondo i comunisti che avevano militato nelle formazioni partigiane a fianco dei compagni sloveni e croati, soltanto un numero limitato di criminali di guerra sarebbe caduto durante l’occupazione iugoslava: per lo più, si diceva, si trattava di fascisti collaborazionisti puniti a furor di popolo per le responsabilità avute negli eccidi di popolazioni civili, mentre «i dolorosi e deplorevoli eccessi vanno attribuiti — scrive un testimone di quegli eventi — alla durezza di qualche quadro politico permeato di concezioni e metodi di tipo stalinista, a elementi criminali che si erano infiltrati, al settarismo, alle vendette politiche, a fenomeni propri di ogni esplosione rivoluzionaria e di ogni cataclisma politico»[5].

Secondo altri, al contrario, il progetto dei titini fu quello di distruggere tutto ciò che c’era di italiano nei territori giuliani, pianificando un «genocidio nazionale», o, secondo una formulazione più recente, una «pulizia etnica», al fine di indebolire l’elemento italiano nella regione. Tale progetto fu anticipato dalle stragi del settembre-ottobre 1943 in Istria (quando i soldati italiani dopo l’armistizio abbandonarono la penisola lasciando gli italiani residenti in balia del risentimento popolare — che era di sentimenti anti-italiani — e dei partigiani croati) e continuò poi in modo più sistematico nella primavera del 1945 con l’occupazione delle terre giuliane. «Ci ostiniamo — scrive un protagonista di quelle vicende — a contestare che gli infoibamenti siano stati determinati dall’odio dei poveri contadini oppressi: una versione di comodo assurda. Se i contadini si ribellano, uccidono sul posto, non incarcerano, non trasferiscono i prigionieri presso il Comando generale, non li processano neppure sommariamente, non li fanno scomparire nelle foibe. Il massacro contro gli italiani fu preordinato e dall’altra parte nessuno mosse un dito per fermarlo»[6].

Il vescovo di Trieste, mons. A. Santin, fece di tutto per frenare il massacro che si stava consumando nel capoluogo giuliano. Egli chiese insistentemente alle autorità militari iugoslave la cessazione delle violenze contro la popolazione civile, delle deportazioni e uccisioni sommarie, nonché la soppressione del coprifuoco che paralizzava la città e il permesso di poter visitare la diocesi, che però gli fu negato[7]. Le sue continue richieste furono formalmente «ascoltate» dagli occupanti, ma quasi mai sostanzialmente accolte.

Il «silenzio di Stato»

Come si è andato creando, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, il «silenzio di Stato» sull’eccidio delle popolazioni giuliane del maggio-giugno 1945 da parte dell’esercito di Tito e dei partigiani comunisti? Quali sono stati i motivi che hanno condotto a scorporare dalla coscienza collettiva fatti criminosi così gravi che hanno coinvolto diverse migliaia di cittadini italiani, barbaramente trucidati spesso soltanto per il fatto di essere italiani? Perché tale vergognoso silenzio da parte di uno Stato che ha sempre ricordato e commemorato i propri caduti per la patria?