1/ Al cuore di Leopardi 5. Le ideologie soffocano la persona, di Giovanni Fighera 2/ Al cuore di Leopardi 14 – La ginestra, un’utopia velleitaria e irrealizzabile, di Giovanni Fighera

1/ Al cuore di Leopardi 5. Le ideologie soffocano la persona, di Giovanni Fighera

Riprendiamo dal sito di Giovanni Fighera un suo articolo pubblicato su La nuova bussola quotidiana del 13/10/2013. L’articolo appartiene alla serie dedicata a Leopardi. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per ulteriori approfondimenti, vedi la sezione Letteratura, in particolare la sezione Giacomo Leopardi. Per una brevissima presentazione dei Canti scritti da Leopardi a Napoli, cfr. il paragrafo su Leopardi in Appunti sul Regno di Napoli, dagli Angioini, agli Aragonesi, ai viceré, ai Borbone, al periodo rivoluzionario, all’Unità d’Italia, di Andrea Lonardo.

Il Centro culturale Gli scritti (18/8/2025)

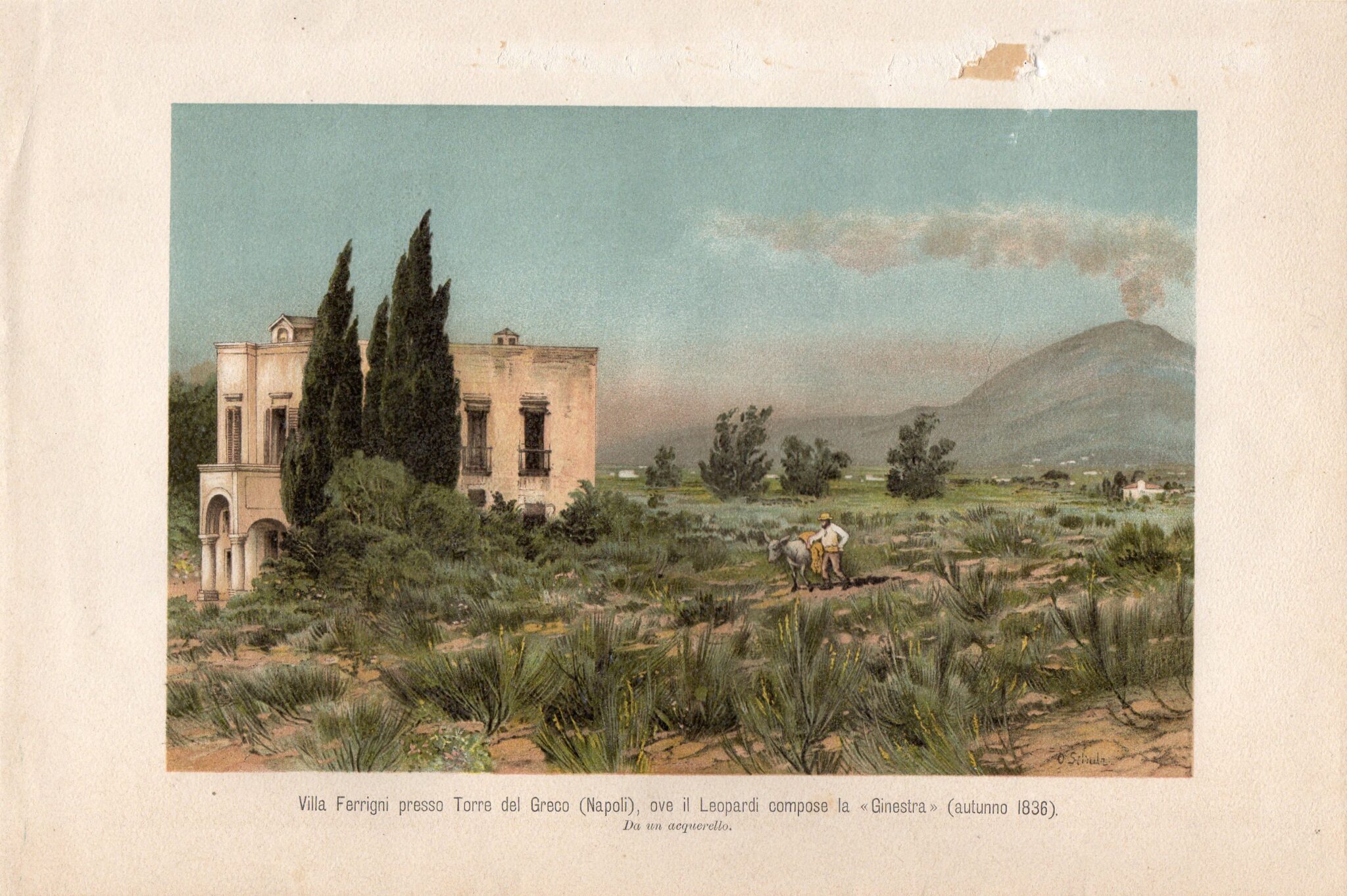

Villa Ferrigni/Villa delle Ginestre, dove Leopardi scrisse La ginestra ai piedi del Vesuvio

Se la natura umana è capacità di Infinito e l’uomo è inquieto (per usare l’espressione di sant’Agostino) finché non lo incontra, quando si dimentica o si mette a tacere il nostro cuore abbiamo l’impressione di sentirci meglio. Ma è solo un’illusione. A detta di Leopardi, in tanti modi l’uomo può assopire o dimenticare la vera natura dell’io. Uno di questi è l’adesione ad un’ideologia.

Il termine «ideologia» può essere utilizzato nell’accezione neutra di Weltanschauung, come spesso compare nei testi scritti o nelle discussioni, ovvero di visione del mondo o pensiero di un autore o personaggio. Nel discorso che seguirà la utilizzeremo, invece, nell’accezione negativa ad indicare un pensiero o un sistema di pensiero pregiudiziale, senza un fondamento di verifica nella realtà. Quindi, lo sguardo ideologico è quella modalità di trattare il reale non partendo dall’osservazione e dal desiderio di conoscenza dello stesso, bensì dall’idea preconcetta che si può già avere. Nelle Riflessioni sulla condotta della vita il premio Nobel per la medicina Alexis Carrell, medico ateo convertitosi dopo il viaggio a Lourdes in cui assiste alla guarigione di un ammalato, scrive: «Poca osservazione e molto ragionamento conducono all’errore. Molta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità». Quindi, ognuno di noi individualmente può essere animato da uno sguardo ideologico.

Esistono, però, delle ideologie collettive, ovvero dei sistemi di pensiero che, dimentichi degli abissi di male cui può pervenire l’uomo, propongono una visione positiva della storia e del mondo, dimenticando, però, la persona. Ovvero la positività riguarda la società, il mondo nel suo progresso, non il singolo. Il sistema di pensiero non è risposta alle domande di felicità del cuore del singolo, ma, al contrario, tutta la vita del singolo deve impegnarsi alla realizzazione di questo ipotetico futuro. L’uomo, nel senso del singolo individuo, è funzionale al progresso e le domande fondamentali del cuore dell’uomo nella maggior parte dei casi sono soffocate o non prese in considerazione. Altre volte sono considerate strumentali alla realizzazione di questo progresso, come se la natura ce le avesse insinuate perché la nostra esistenza fosse soggiogata alla prospettiva collettiva di un benessere generale. In una ottica del genere l’uomo è alienato, non vive per trovare risposta al proprio desiderio di felicità e di amore, ma per realizzare un progetto collettivo privo di nesso con il proprio io e con la propria felicità.

Nella «Ginestra» Leopardi utilizza l’espressione del cugino Terenzio Mamiani «le magnifiche sorti e progressive» per descrivere questa illusione collettiva. Nello Zibaldone, attraverso la celebre riflessione del giardino in «istato di souffrance», bello nel suo insieme, ma sofferente in ogni singola componente, il poeta ci descrive icasticamente la vanità di una prospettiva collettiva che non tenga conto del singolo. Ebbene un’ideologia collettiva pensa di poter ottenere un giardino ben curato e bello nel suo insieme, non preoccupandosi della salute e del benessere della singola pianta. In una prospettiva simile ciascuno dovrebbe rinunciare alla propria felicità in nome di un’ipotetica costruzione di una società nuova e perfetta, dovrebbe dimenticare la natura del proprio cuore, quindi la naturalità del proprio essere. Di qui deriva l’alienazione.

Tra le ideologie a lui contemporanee Leopardi si scaglia in particolar modo contro la Rivoluzione francese, esito finale dell’esasperazione della ragione umana come ratio sui et universi. Scrive Leopardi nello Zibaldone: «È veramente compassionevole il vedere come quei legislatori francesi repubblicani, credevano di conservare, e assicurar la durata, e seguir l’andamento la natura e lo scopo della rivoluzione, col ridur tutto alla pura ragione, e pretendere per la prima volta ab orbe condito di geometrizzare tutta la vita. Cosa non solo lacrimevole in tutti i casi se riuscisse, e perciò stolta a desiderare, ma impossibile a riuscire anche in questi tempi matematici, perché dirittamente contraria alla natura dell’uomo e del mondo. […] E non vedevano che l’imperio della pura ragione è quello del dispotismo per mille capi». A quali ingiustizie e a quali violenze porterà tale dispotismo! Quante vite umane verranno immolate sull’altare della Dea Ragione!

Prosegue, infatti, Leopardi: «Si eressero altari alla Dea Ragione: Condorcet nel piano di educazione presentato all’Assemblea legislativa ai 21 e 22 aprile 1792 proponeva l’abolizione e proscrizione anche della religion naturale, come irragionevole e contraria alla filosofia, e così di tutte le altre religioni […]. Non parlo del nuovo Calendario, della festa all’Essere Supremo di Robespierre, ecc. In somma lo scopo non solo dei fanatici, ma dei sommi filosofi francesi o precursori, o attori, o in qualunque modo complici della rivoluzione era precisamente di fare un popolo esattamente filosofo e ragionevole. Dove io non mi maraviglio e non li compiango principalmente per aver creduto alla chimera del potersi realizzare un sogno e un’utopia, ma per non aver veduto che ragione e vita sono due cose incompatibili, anzi aver stimato che l’uso intiero, esatto e universale della ragione e della filosofia, dovesse essere il fondamento e la cagione e la fonte della vita e della forza e della felicità di un popolo (27 novembre 1820)». L’Illuminismo, che aveva scelto come proprio inno le parole «libertà, uguaglianza, fraternità» e che era nato in seno ad un paese fortemente cattolico, aveva fin dalle origini rifiutato questa paternità affrancandosi da tutto il retaggio culturale precedente. Tagliato questo cordone ombelicale, il «feto della Rivoluzione» nasce morto.

Queste sono le parole di Leopardi per descrivere le conseguenze di questo strappo dalla propria origine: «Così tutte le sette, istituzioni, corporazioni, ogni cosa umana si guasta e perde quando s’allontana da’ suoi principii, e non c’è altro rimedio che richiamarvela, cosa ben difficile, perché l’uomo non torna indietro senza qualche ragione universale, necessaria ecc. come sovversioni del globo, o di nazioni, barbarie simile a quella che rinculò il mondo ne’ tempi bassi, ecc.: ma di spontanea volontà, e ad occhi aperti, e per sola ragione e riflessione, non mai».

Le ideologie politiche accrescono la nostra infelicità secondo Leopardi perché trascurano la vera natura del problema umano e, così, ingannano l’uomo illudendolo: «Non c’è governo possibile, che non sia imperfettissimo, che non racchiuda essenzialmente i germi del male e della infelicità maggiore o minore de’ popoli e degli individui; non c’è né c’è stato né sarà mai popolo, né forse individuo a cui non derivino inconvenienti, incomodi, infelicità […] dalla natura e dai difetti intrinseci e ingeniti del suo governo, qualunque sia stato, o sia, o possa essere. Insomma, la perfezione di un governo umano è cosa totalmente impossibile e disperata, e in un grado maggiore di quello che sia disperata la perfezione di ogni altra cosa umana». Gli abissi cui giunge l’utopia rivoluzionaria francese precorrono in ordine temporale gli abomini perpetrati dalle ideologie totalitarie nel Novecento.

2/ Al cuore di Leopardi 14 – La ginestra, un’utopia velleitaria e irrealizzabile, di Giovanni Fighera

Riprendiamo dal sito di Giovanni Fighera un suo articolo pubblicato su La nuova bussola quotidiana del 15/12/2013. L’articolo appartiene alla serie dedicata a Leopardi. Restiamo a disposizione per l’immediata rimozione se la sua presenza sul nostro sito non fosse gradita a qualcuno degli aventi diritto. I neretti sono nostri ed hanno l’unico scopo di facilitare la lettura on-line. Per ulteriori approfondimenti, vedi la sezione Letteratura, in particolare Giacomo Leopardi. Per una brevissima presentazione dei Canti scritti da Leopardi a Napoli, cfr. il paragrafo su Leopardi in Appunti sul Regno di Napoli, dagli Angioini, agli Aragonesi, ai viceré, ai Borbone, al periodo rivoluzionario, all’Unità d’Italia, di Andrea Lonardo.

Il Centro culturale Gli scritti (18/8/2025)

In una parte della produzione di Leopardi non domina il sentimento della presenza che ci rende lieti, bensì la percezione di un’assenza. Quando questa nota diventa dominante nelle giornate, essa si può tramutare in grido che il senso (l’abbiamo altrove chiamato l’Ideale o Mistero) si manifesti (come già abbiamo visto nella poesia «Alla sua donna») oppure in accesa accusa nei confronti della natura / realtà esterna, colpevoli di esserci nemiche.

Testimonianza emblematica di quest’ultima posizione è il canto «La ginestra», da molti considerato il testamento spirituale di Leopardi. […] lungi dal poter essere considerato tale, il testo rappresenta in realtà un recedere dall’intuizione geniale che il Recanatese più volte ha avuto nella sua vita, un venir meno della posizione di domanda e di ricerca di una felicità infinita. Testimonia la posizione dell’uomo che, non avendo incontrato l’Ideale o non avendolo riconosciuto, non volendosi comunque arrendere, propone un progetto partorito dalla sua mente: qui sta la differenza tra un ideale che si incontra e un’utopia che è frutto del nostro sogno. «La ginestra» rappresenta un’utopia velleitaria, anche se nobile e dignitosa, ma pur sempre velleitaria.

Nella sua salda organizzazione strutturale, la poesia presenta una duplice valenza filosofica: svolge la funzione di pars destruens e di pars construens, di demistificazione delle falsità e degli errori dei contemporanei e di proposizione di un progetto da realizzare. Cerchiamo di capire meglio questo aspetto. L’autore si scaglia contro l’ottimismo illuminista e scientista ormai trionfante, fiducioso riguardo alla perfettibilità del genere umano (che preluderà al positivismo di metà Ottocento): quell’ottimismo che sostituirà il problema della felicità del singolo con la questione del progresso, ovvero del benessere dell’umanità. Leopardi mostra un’avversione nei confronti del veicolo che divulga questo messaggio superficiale e «progressista»: il giornale o la «gazzetta».

Nel contempo, Leopardi si scaglia anche contro l’ottimismo spiritualista ottocentesco e il misticismo romantico, considerati alquanto superficiali e spesso irragionevoli perché non sanno dare le ragioni del motivo per cui credere ed essere positivi nella vita. Il poeta ad un certo punto irride la presunzione umana di fronte alla vastità dell’universo e il dogma della divinità di Cristo: «Quante volte/ Favoleggiar ti piacque, in questo oscuro/ Granel di sabbia, il qual di terra ha nome,/ Per tua cagion, dell’universe cose/ Scender gli autori, e conversar sovente/ Co’ tuoi piacevolmente». Ovvero scrive Leopardi: «Quante volte all’uomo, situato sulla terra, un granello di sabbia in proporzione al cosmo, è piaciuto vagheggiare la bella favola dell’Autore del mondo che è sceso sulla Terra e che è rimasto a conversare amichevolmente con noi uomini». L’attesa, la domanda, la preghiera che il verbo si incarnasse, che il Logos fosse incontrabile (che abbiamo incontrato nel canto «Alla sua donna») si sono tramutate in scettica e cinica derisione della «buona novella» cristiana.

Ora uomo grande e dignitoso è, per Leopardi, colui che riconosce il vero e la condizione esistenziale dell’uomo: «Nobil natura è quella/ Che a sollevar s’ardisce/ Gli occhi mortali incontra/ Al comun fato, e che con franca lingua,/ Nulla al ver detraendo,/ Confessa il mal che ci fu dato in sorte,/ E il basso stato e frale;/ Quella che grande e forte/ Mostra se nel soffrir, né gli odii e l’ire/ Fraterne, ancor più gravi/ D’ogni altro danno, accresce/ Alle miserie sue, l’uomo incolpando/ Del suo dolor, ma dà la colpa a quella/ Che veramente è rea, che de’ mortali/ Madre è di parto e di voler matrigna».

La pars destruens consiste in questa demistificazione delle falsità e delle menzogne. Ma non basta più a Leopardi demolire, togliere i veli delle falsità e mostrare l’inganno. Ora, siamo nel 1836, un anno prima della morte, Leopardi vuole proporre quello che, secondo lui, resta da fare, l’extrema ratio, l’unica possibilità che rimane all’uomo, non già di trovare la felicità vera, ma di attenuare i dolori e le sofferenze che la Natura ha disposto per noi, trattando gli altri come fratelli e porgendo loro l’aiuto: nobile natura è quella che «Tutti fra se confederati estima/ Gli uomini, e tutti abbraccia/ Con vero amor, porgendo/ Valida e pronta ed aspettando aita/ Negli alterni perigli e nelle angosce/ Della guerra comune. Ed alle offese/ Dell’uomo armar la destra, e laccio porre/ Al vicino ed inciampo,/ Stolto crede così qual fora in campo/ Cinto d’oste contraria, in sul più vivo/ Incalzar degli assalti,/ Gl’inimici obbliando, acerbe gare/ Imprender con gli amici,/ E sparger fuga e fulminar col brando/ Infra i propri guerrieri».

Quanta nobiltà e dignità contengono queste parole, quanto stoicismo, quale invito a resistere e a non arrendersi! Nel contempo, quanta inattuabilità del proposito leopardiano che ci invita ad essere più buoni! Di quale tristezza traboccano questi versi! Quale distanza tra la carità cristiana e l’atteggiamento utopistico e resistenziale leopardiano! «Io vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avrete amore gli uni per gli altri» disse Cristo; e il discepolo cerca di imitare il Maestro in grazia dell’essere stato amato, del sentirsi amato, in forza di una presenza che riempie la vita con letizia, non perché tutto va già male e l’uomo non aumenta così il male che già ci è toccato in sorte, bensì in forza della certezza di un Destino buono e positivo la cui garanzia risiede nell’aver già sperimentato un di più. Il sentimento predominante non è la tristezza, ma la letizia, prevale non un dovere morale, ma il riconoscimento di una grazia imprevista che ci ha toccato, grazia talmente sovrabbondante che ci fa desiderare che anche gli altri possano sperimentare questo amore. Solo una lettura molto superficiale potrebbe far avvicinare la posizione leopardiana della «Ginestra» a quella cristiana. Diremo, anzi, che ne «La ginestra» più che altrove Leopardi si è arreso alla possibilità di incontrare l’Ideale: la poesia apparentemente più titanica, quella della ginestra, che resiste sulle sponde del Vesuvio («Qui su l’arida schiena/ Del formidabil monte/ Sterminator Vesevo,/ La qual null’altro allegra arbor né fiore,/ Tuoi cespi solitari intorno spargi,/ Odorata ginestra,/ Contenta dei deserti») è quella dove il desiderio di una felicità piena si è ridotto all’utopia o ideologia, al pensiero e alla proposta.

Allora, per Leopardi, di fronte al male che ci è stato dato in sorte dalla Natura, dinanzi al destino negativo che tocca ognuno di noi e che solo la sciocchezza umana può designare «Magnifiche sorti e progressive», non rimane altro che cercare di «essere più buoni», come i due orfani, protagonisti dell’omonima poesia di Pascoli. Quando non si guarda l’Ideale, quando non si segue qualcuno, rimane uno sforzo umano, dignitoso e magari titanico, ma inutile e improduttivo.